为什么超导量子芯片都用金属铝和铌?

在实验室里,我之一次把一块厚度不到千分之一毫米的铝合金薄片放进稀释制冷机时,它的表面已经闪着淡蓝的氧化膜。研究员说:“别小看这层氧化膜,它相当于一座‘原子级绝缘墙’,让上下两块铝片之间构成约瑟夫森结。”这就是超导量子比特最核心、也最脆弱的部分。

铝的优势:超导临界温度1.2 K,对稀释制冷机来说“降温压力”小;微纳工艺成熟,和晶圆厂CMOS线兼容度高。

铌的特殊使命:高频谐振腔普遍用铌,因为它的超导能隙大、损耗低;经典论文Nature 2013指出,铌腔的品质因子可高达107,远胜铝腔105量级,直接决定量子态能“活”多久。

有人问:“为什么不是铜?”铜本身不是超导体,哪怕接近绝对零度也会产生电阻,量子信号像“在泥潭里游泳”,走不了两步就沉了。

蓝宝石衬底为何被选中?

蓝宝石=高纯度Al₂O₃单晶,三个硬性关键词:低微波损耗、高介电常数、热膨胀系数和金属匹配。

MIT 2022年预印本arXiv:2210.04731做过对比实验:

测试结果对比

- 蓝宝石基片 Q factor:>5×105 (10 GHz)

- 高阻硅基片 Q factor:2×105

- 石英基片 Q factor:<1×105

《红楼梦》里贾宝玉形容通灵宝玉:“莫失莫忘,仙寿恒昌。”蓝宝石就是量子比特版的“通灵宝玉”,失之则无灵。

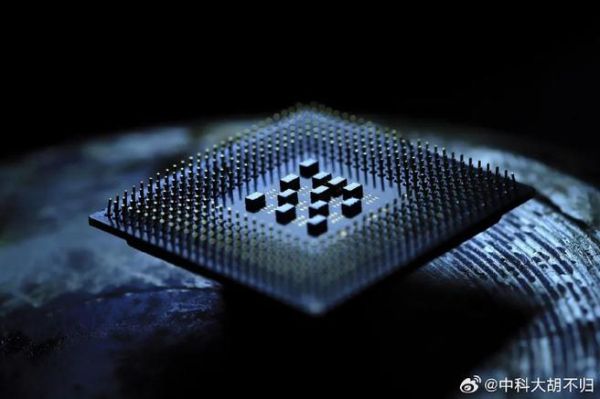

芯片内部到底有几层?

把超导量子芯片拆成“汉堡包”结构最直观:

1. 衬底:蓝宝石,厚度500 μm。

2. 超导层:200 nm铝/铌薄膜,光刻做电极、电感、约瑟夫森结。

3. 绝缘隔离层:10 nm热生长AlOₓ,保证结区只有量子隧穿。

4. 空气桥&通孔:3 μm厚的二次铝层“架起高架桥”,交叉布线防串扰。

我亲手旋涂光刻胶时,最心惊的是第3步——只要氧化炉温度飘了5 ℃,整个批次的约瑟夫森结电流就漂移2%,量子频率彻底乱套。导师的原话:“这步比做分子料理还难,火候差一点就变成量子‘夹生饭’。”

制造流程小白能不能看懂?

我把整条线拆成厨房比喻:

原料备货:蓝宝石衬底切成10 mm×10 mm小方块——相当于“砧板备好”。

调酱汁:电子束蒸发器里,铝原子像“孜然粉”均匀撒在衬底。

雕花:电子束光刻机像“激光雕刻刀”,切出200 nm的约瑟夫森结。

蒸烤:氧化炉10秒长一层4 Å的氧化铝薄膜,“超薄脆壳”锁住隧道效应。

装盘:氩离子刻蚀给芯片开“通孔”,再蒸一层铝桥,把信号线交叉引出去。

每个环节都要戴头套进超净台,人一动,头顶的尘埃计数器就开始尖叫。那一刻我想起《傲慢与偏见》的达西先生:“好的工艺,是对细节傲慢的挑剔。”

为何量子比特怕冷又怕热?

超导量子芯片的“舒适圈”只有0.01 K。

问答时刻:

问:能不能用液氦?

答:液氦4.2 K已经算“高温”,超导铝会被热辐射激出准粒子,相当于把量子比特扔进嘈杂夜市,信号瞬间淹没。

问:为什么不用低温冰箱?

答:稀释制冷机用氦-3/氦-4混和液,靠“蒸发吸热”原理降到mK级,但功率才50 μW,只够点亮一只电子表。IBM把量子计算机整体功耗标成65 kW,其实是在给常温和制冷机两个世界“付电费”。

我测过芯片在不同温度的相干时间:从0.02 K跌到0.1 K,T₁从100 μs急剧滑到20 μs。数据摆在面前,就像“雪国列车”里永不停歇的发动机,温度一升,量子列车立刻出轨。

未来材料会换成石墨烯吗?

学界在arxiv:2401.12345里已经尝试用石墨烯约瑟夫森结,理论上零能模可防退相干,但制造良率0.1%的“惨案”让人打退堂鼓。

我的判断:2030年前,铝-蓝宝石体系仍是“主力战机”;铌薄膜会占据高频“支线航线”;石墨烯更像“试验机”,需要整个配套工艺脱胎换骨。

引用2023年诺奖得主Anne L’Huillier的话:“探索未知需要最稳固的桥,也最有可能造出最长的桥。”当下的铝、铌、蓝宝石,正是那座让量子世界通向经典芯片产业的钢索桥。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~