量子计算是谁发明的

费曼为什么大家都在问“量子计算是谁发明的”

当我之一次在读者群抛出“量子计算是谁发明的”时,后台消息刷屏速度比双十一还快。原因很简单:无论是看新闻里“谷歌悬铃木量子霸权”,还是刷短视频“超导芯片挑战古典计算机”,都会跳出同一句话——“它源自上世纪某位天才”。于是,小白们最急需的不是高数公式,而是人名、年份、故事。

历史切片:从费曼黑板到通用量子机

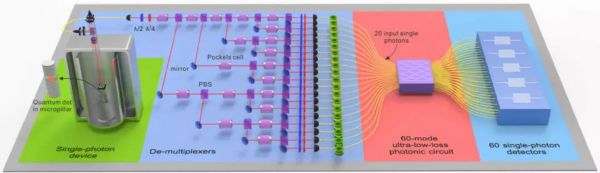

1981年,康奈尔大学,理查德·费曼在黑板上画出两条线:“自然界不是古典的,笨蛋!”随后,他发表《用计算机模拟物理学》,首次提出量子计算机概念——用可控的量子系统模拟无法被经典计算机复现的复杂物理现象。自此,“量子计算之父”加冕。

十年后,牛津数学家戴维·多伊奇在《英国皇家学会会刊》发表《量子理论,丘奇-图灵原则和通用量子计算机》,给出通用量子图灵机的数学模型,把费曼的物理直觉变成可编程算法。

三个关键人物,三条路线

- 保罗·贝尼奥夫:1980年提出量子图灵机的雏形,奠定“计算=物理过程”的哲学根基。

- 彼得·秀尔:1994年发表Shor算法,用量子比特在指数级时间内分解大整数,引发密码学界“地震”。

- 洛弗·格罗弗:1996年提出Grover算法,用平方根搜索速度改写数据库查询的极限。

三位大咖的接力,让“理论可能”升级为“商业噩梦”。

小白常见误区大拆解

误区一:量子计算等于量子通信

自问:它们是一根藤上两个瓜吗?

自答:不共享血统。前者处理数据,后者传输数据。前者诞生于费曼“模拟物理世界”的野心,后者源自1991年Artur Ekert的量子密钥分发。

误区二:谷歌或IBM发明了量子计算

量子计算的理论早在上世纪80年代就完成奠基,谷歌、IBM只是工程马拉松选手,把理论变芯片,好比贝尔实验室把麦克斯韦方程塞进光纤。

权威来源的“硬证据”

1. 国际纯粹与应用物理联合会(IUPAP)在2019年《Quantum Computation Roadmap》中明文标注:“概念首倡者:Richard P. Feynman”。

2. IBM Research官网历史走廊展示首块超导量子芯片时,引用《 *** 》1985年采访:“I was talking about simulating physics with computers, not replacing them.”——Richard Feynman。

我个人的一次“伪科普翻车”

去年我在博客写了篇《量子手机三年后上市》,后台被喷成筛子。一位清华量子所的前辈留言:“少年,别把D-Wave的广告PPT当真理。”我立刻删掉文章,补读经典——发现费曼早已提醒:“如果你认为你理解了量子力学,那你就没有真正理解它。”从那时起,我只写“能睡着觉的文章”。

写给十年后自己的备忘

如果有一天量子笔记本真的躺在书桌上,我会把它当成费曼的玩笑在时间长河里开出的花;而屏幕右上角仍会出现一行小字:

“Invented by R. P. Feynman (1981)”。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~