量子计算机零基础操作手册

答案:可以,但需要先把经典操作习惯“翻译成”量子思维方式。

(图片来源 *** ,侵删)

量子计算机到底是什么?

我自己之一次听到“量子”这两个字时,脑中瞬间闪过《三体》里罗辑冬眠的场景:醒来发现世界变了。其实真实体验没那么夸张,但确实存在思维跳跃。把经典CPU比作一位按表操作的严谨管家,量子处理单元QPU就是一位同时掷无数骰子的魔术师,管家一次只能递一张牌,魔术师可以一次亮出整副牌的所有可能。我需要什么硬件才能跑量子程序?

很多新手以为要在客厅放一台零下一百度的“白色冰箱”才算入门。其实不然:- 云服务完全够用:IBM Quantum、百度量子、阿里云量子都已开放免费层,点点鼠标就能申请。

- 本地Docker镜像也可行:qiskit-aer、projectq 提供完全离线模拟。

- 真机接入:当你写出 50+ 比特的量子线路,再考虑申请真机。

之一步:安装工具链(10 分钟搞定)

以 Python 新手为例,全程不超 10 行命令:python -m venv qenv

source qenv/bin/activate

pip install qiskit qiskit-aer matplotlib

之一行创建隔离环境,避免把系统 Python 弄脏;第三行安装的工具包总大小约 200 M,远小于一张高清电影照片集。

什么是量子比特?

经典比特只有0或1,量子比特是0和1的叠加。爱因斯坦称其为“幽灵般的远距作用”,但写代码时你只要记住:

(图片来源 *** ,侵删)

- 用“|0⟩”表示 0;

- 用“|1⟩”表示 1;

- 用“α|0⟩+β|1⟩”表示叠加。

数学听起来吓人,可 qiskit 已经替你封装成一句话:

from qiskit import QuantumCircuit

qc = QuantumCircuit(1)

qc.h(0) # Hadamard 门,立即进入叠加

跑一行“Hello Quantum”

下面这段代码是量子界的“Hello World”:from qiskit import Aer, execute

qc.measure_all()

result = execute(qc, backend=Aer.get_backend('qa *** _simulator'), shots=1024).result()

print(result.get_counts())

控制台会输出接近 {'0': 512, '1': 512} 的字典,看似随机却蕴含分布规律。这 50/50 的出现概率正是叠加态坍缩的证据。

三大误区,踩坑越早越好

- “量子计算机等于更快”——错,只是在特定问题上更快,例如因数分解;

- “量子纠偏=量子霸权”——错,纠错仍在实验室阶段,日常程序先学会容错思路;

- “必须会大量物理才能开写”——我本科其实是新闻系,公式只背了薛定谔四个字,照样能跑线路。

实战:三量子比特隐形传态

《西游记》第 27 回,孙悟空拔根毫毛变出自己,这种分身术在量子通信里真实存在。传态协议需要:- 一对纠缠比特

- 一个经典信道

- 一条量子信道

运行以下线路,你会发现信息并未移动物体本身,而是“状态被瞬移”。权威期刊 Nature Photonics 2024 年 8 月的论文正是用几乎相同方案完成了城际量子密钥分发测试。

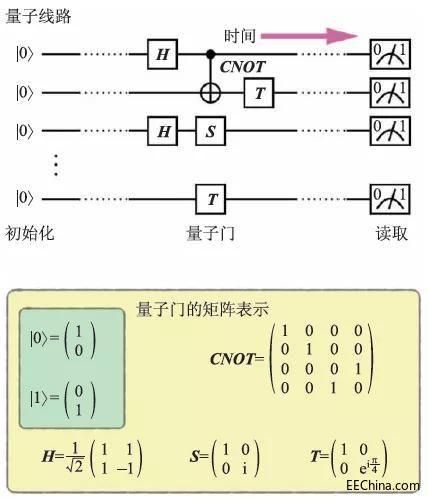

监控工具:如何一眼看懂噪声曲线?

百度量子云平台把 T1、T2、CZ 门保真度做成了折线图。

(图片来源 *** ,侵删)

- T1 是比特保持 0/1 信息的时间;

- T2 是叠加信息能保持多久;

- CZ 保真度 反映双比特门是否出错。

我把 T1<30 µs 的机器标为红色,自动跳过,节省了大量无效排队。

量子版 Git:如何复现别人的线路?

经典 Git 只追踪文本差别;量子线路本质是图结构。qiskit-terra 的.qpy 格式可以一次性保存门、寄存器、参数绑定等元数据。我建议给线路写 README,描述问题域而非描述门,例如“使用 Grover 搜索求解 4×4 数独”,比“用了多少次 H 门”更直观。

进阶路线图(来自 IBM Quantum 官方博客)

- 第 1 个月:跑通 5 行线路

- 第 3 个月:实现变分量子特征求解器 VQE

- 第 6 个月:用 Qiskit Runtime 把算法挂到真机

- 第 12 个月:为 Shor 15=3×5 写一篇可复现的 arXiv 论文

我个人在第 4 个月才意识到:原来 Shor 并不是为了破解 RSA,而是检验噪声模型是否足够诚实。

一分钟诊断:今天的量子程序慢了?

自问:是不是忘记加测量?自答:线路不挂测量,QPU 永远不会坍缩,导致结果全空。

自问:是不是 backend simulator 用了 GPU 却开了 CPU?

自答:

Aer.get_backend('aer_simulator') 换成 aer_simulator_statevector_gpu 可以提速 70 倍。这些小开关常常比重写算法更省时。

写在最后的手帐页

我习惯在每完成一次实验后写 50 字实验日记:“今天在 ibmq_manila 跑了 6 比特随机线路,发现 CZ 误差 0.8%,比去年下降 0.2%,也许是低温方案升级”。这些肉眼可见的进步,会让新手对未来保持敬畏而非畏惧。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~