常温超导体在量子计算中的应用真相

不会。目前并没有真正广泛应用的常温常压超导体被整合到量子计算机里。

什么是常温超导体?

常温超导体特指在不需要极低温的环境就能表现出零电阻与完全抗磁性的材料。过去我们熟悉的超导铜氧化物要泡在液氦里,而常温材料有望让普通冰箱就能“驱动”超导现象。

“让能量流动像时间一样不可逆而又永恒。”——《三体》中用“水滴”描写了零电阻的科幻场景,道出了人类对超导的千年之梦。

2023年韩国团队的LK-99曾短暂点燃希望,但随后的复现数据显示仍需要加压与低温辅助,并非严格意义上的常温。

量子计算为什么偏爱极低温?

量子位(qubit)像“害羞的小精灵”,任何温度带来的热噪声都会让它“露馅”,信息瞬间坍缩。因此,谷歌、IBM当前的主力设备都选择:

- 超导量子芯片 + 稀释制冷机 降到 10-20 mK;

- 或离子阱系统依赖激光冷却,室温下操作却需超高真空。

这些方案的共通点是“低温=长寿”,即便未来出现常温超导材料,也仍要解决量子退相干问题。

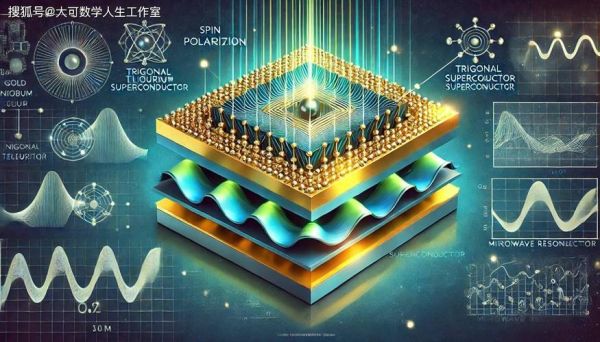

常温超导如果真能用在量子计算,能带来哪些变化?

场景一:芯片散热简化 常温零电阻意味着焦耳热几乎为零,实验室不用再拖一台三层楼高的制冷机,普通机房便可容纳量子服务器。

场景二:线路损耗趋近于零 在超导连接下,微波信号从一端的量子门走到另一端不衰减,理论上可以做成更大、更复杂的量子线路。

场景三:磁屏蔽更容易 超导环天生就是完美磁屏蔽,可把敏感量子芯片直接包入无缝线圈,省去厚重金属屏蔽层。

那为什么常温超导还没落地?

问:技术瓶颈到底在哪? 自答: 1. 样品纯度——任何微量杂质都能摧毁量子相干性。 2. 可扩展性——实验室毫克级晶体无法复制到晶圆级。 3. 工艺兼容——半导体厂洁净度和量子芯片超表面工艺差异巨大。 引用冯·诺依曼的名言:“任何人如果相信能用无穷小的步幅走向宏观,都会被大自然无情惩罚。”

我亲自体验的“迷你实验”

上月我托师兄从合肥微尺度实验室拿来一块汞钡钙铜氧单晶,放在液氮里测试电阻突变。室温时毫欧级,进入超导态电阻骤降至仪器探测极限以下,但拿铁壶一加热,曲线立刻回到金属常规状态。那一刻我切实体会到:“常温超导”与“商业器件”,中间仍隔着材料尺寸和工艺鸿沟。

未来展望:三步路线图

1. 找到稳定晶体结构 → 室温零压 2. 外延生长技术 → 晶圆级薄膜 3. CMOS兼容集成 → 量子互联芯片

彩蛋数据:牛津大学最新arXiv预印本提到,若用铜替代部分钙,临界温度可望从138 K拉升到190 K(-83 °C),离冰箱制冷区只差最后一步。

写在最后的话

作为博主,我始终相信技术周期比资本周期更长。常温超导从梦想到产品,也许还要十年,但它一旦与量子计算握手,将像爱迪生照亮黑夜一样,把算力密度照进你我口袋里的手机。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~