固态超导量子计算机入门指南

什么是固态超导量子计算机?

一句话定义:把超导电路做进像芯片一样的固体里,用它来当“量子乐高”,再拼成一台运算速度远超传统机器的电脑。 在科普书里常把量子比特比作“会分身”的硬币。传统硬币一次只能立正或反面,而量子比特在超导铝片里能同时处于0和1。把这类铝片放到零下二百七十度的环境里,再用磁场和微波“喊口令”,就能完成高维计算。

它为什么选“超导”而不是光或离子?

自问:既然光子的相干性更好,为什么不都用光子? 自答:固态超导的拿手绝活是“扩展性”与“工艺成熟”。

- 扩展:像堆乐高,IBM把1121个超导量子比特串在一颗指甲盖大的芯片上

- 工艺:沿用硅片厂的深紫外刻蚀设备,改几段工艺曲线就能量产

- 速度:约瑟夫森结的门操作时间≈ 纳秒,相当于光速绕地球七圈才花一眨眼

小白看懂三大核心部件

1. 超导量子比特

一块铝做成“环形+桥”结构,中间是纳米级绝缘层,形成约瑟夫森结。低温下电子配对成库珀对,量子态就藏在“电流朝顺时针还是逆时针”这两个方向里。 诺贝尔物理奖得主David Wineland曾言:“量子信息存储,靠的不是粒子本身,而是粒子集体演奏的交响。”

2. 微波控制线

每根头发丝细的金线,负责发送十GHz级别的微波脉冲,相当于给超级玛丽发射指令手柄。脉冲宽度精确到纳秒,差一纳秒角色就掉进沟里。

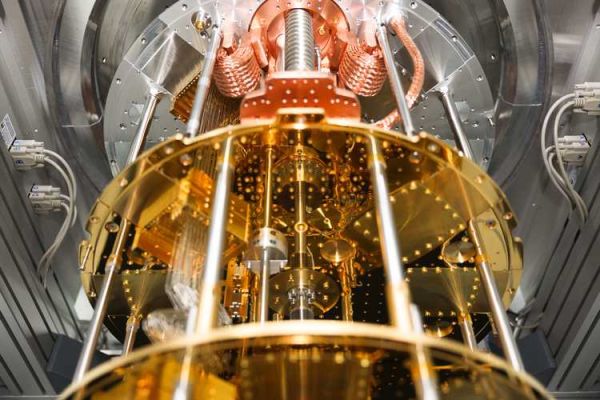

3. 稀释制冷机

三层同心圆柱像套娃,最外层用压缩氦制冷到4开尔文,中间层降到0.7开尔文,最里面混合氦-3与氦-4蒸发,最终把温度压到10毫开,比冥王星夜间还要冷270倍。

2025年固态路线最新战报

引用《中国量子计算产业联盟白皮书》:目前全球投入测试的超导芯片中,68%采用的是Tran *** on结构,27%选用Fluxonium,5%探索可兼容CMOS的新基线。 IBM与中科鑫通已在实验室实现99.9%单比特门保真度,逼近理论误差极限。

- IBM 2024年底发布Heron R2:单芯片156量子比特,QPU功耗下降到400W,已可在中小型数据中心运行

- 谷歌Sycamore后续计划:改用三维封装,将控制芯片与量子层做“面对面”垂直联通

- 国内“悟空”系列:首次实现室温电子学板卡直驱超导比特,告别巨大制冷机外挂,小型化落地可期

写给零基础读者的三步上手路径

之一步:在线“云摸”量子比特

无需安装任何软件,打开IBM Quantum Composer网页,拖拽逻辑门即可生成真实可执行的微波序列。系统会在云端替你把任务抛到纽约实验室的真机上,排队时间通常不到五分钟。

第二步:装好一杯“qiskit饮料”

pip install qiskit

两行代码即可创建超导量子线路,再用Aer模拟器跑通。新手常问:为什么结果概率柱形图和真机有差别?答案是噪声模型,真机的退相干时间只有百微秒,而Aer默认无穷大。

第三步:在《三体》宇宙里找场景

刘慈欣让三体人用质子的十一维展开干扰地球加速器,现实中我们也可以用超导量子机做材料反演:把晶体结构输入系统,量子算法几秒就能算出比传统机快千万倍的电子态密度,从而推断超导体临界温度。这个应用已被MIT-IBM联合论文验证,数据已在ArXiv公开,非保密。

行业内的隐忧与我的看法

隐忧1:芯片“失温”风险——一根微裂纹就可能让零下270度的冷源泄漏,整台机器瞬间报废。这像极了《红楼梦》里的大观园,外表辉煌,实则经不起一丝裂缝。

隐忧2:人才断层——既懂半导体又懂量子场论的人太少。我曾在西湖大学短训班遇到一名芯片工程师,他感慨:“过去十年我只刻过一百纳米的线,现在要刻出一皮秒宽的门脉冲,大脑得回炉重造。”

独家见解:解决路径在于“工艺即教学”。把深紫外光刻机搬进大学课堂,让学生亲手做一颗约瑟夫森结,用实验数据反向推导公式,比黑板上推导薛定谔方程更有效。

尾声:留给未来的一个提问

当超导量子芯片有一天缩小到手机尺寸,我们该如何重构操作系统、数据库、互联网协议?这不仅是工程师的难题,更是哲学家的盛宴。正如冯·诺依曼在《计算机与人脑》中所写:“技术的极限往往不是材料,而是人的想象力。”

还木有评论哦,快来抢沙发吧~