非物质文化遗产正骨手法入门教程

答:想要系统学习非遗正骨,必须先弄明白它是谁创造的、核心动作是什么、初学者如何安全上手。

从小镇骨科诊室到三甲中医院,“捏骨听声”这四个字像一根看不见的线把我拉进非遗正骨世界。今天这篇写给连腕骨和尺骨都分不清的你:我会一边拆解动作,一边把自己踩过的坑抖落干净,省你再走弯路。

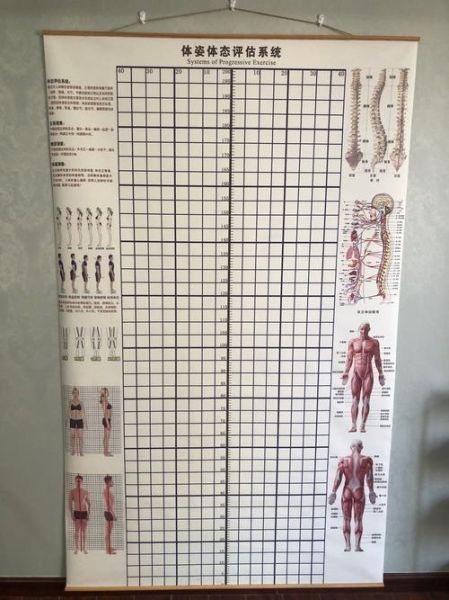

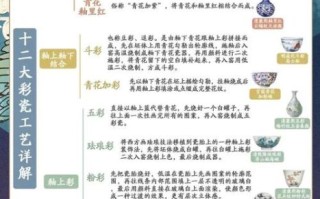

非遗正骨到底“正”的是什么?

很多人以为是“把骨头掰回原位”,其实这话说对了一半。《黄帝内经》早提示过:“骨正筋柔,气血自流”,关键在筋与骨的双向调整。现代解剖学告诉我们:小错位往往卡在韧带或筋膜上,光矫正骨点不松软组织,疼痛早晚复燃。

零基础如何分辨六大常用手法?

别被“拔伸、旋转”这些名词吓到,我把门诊最常见的六种拆成生活动作:

- 牵拨:像给手指扳直一根卡在门缝的雨伞钢丝,先稳后拉,稳住近端是关键。

- 旋摇:想象拧干毛巾,只是毛巾换成前臂。

- 点按:用拇指像点键盘那样,力度集中在豆大区域,停留三秒后立刻松开,切忌持续压迫。

- 顿推:类似关老式防盗门,一次性“咔哒”锁上,强调瞬间发力。

- 叠掌:双手叠加,用掌根压,像抹蛋糕奶油,适合腰骶。

- 杠杆:借用工具或自己身体做支点,省力又有奇效。

初学者最容易犯的错误,是把“旋转”做成“猛拧”。记住《医宗金鉴》那句:“法从手出,手随心转”,感觉不对立刻暂停。

如何判断是否“错位”而不“骨折”?

问:手腕摔了一下能动就代表没折吗? 答:不一定。骨折往往伴随四点红灯:异常活动、骨擦音、肿胀呈环形、青紫扩散。如果只是某条筋像被绳子勒住,多半是错位或软组织卡压。 现场自测: 1.用另一只手指轻压痛点旁边,若能找到小范围“锐痛岛屿”,错位的概率更大; 2.试着缓慢画圈,骨折会在某角度“卡住”,错位则多在极限角度才痛。

以上 *** 只是筛查,最终仍需拍X光。别学武侠小说里“摸摸就知道”,真实世界会打脸。

在家练“指力”的小工具清单

想让手有感觉,光靠“掐自己大腿”太慢。我用这五年亲测有效的三件小玩意:

- 硅胶握力圈:先选20磅,捏到发抖算一次,每天做五组。三个月后升级到30磅。

- 黄豆袋:把一斤黄豆倒进棉布袋,双手反复揉压,模拟软组织手感。

- 筷子夹弹珠:一分钟内用筷子把十颗弹珠夹进杯子,锻炼两指对称力。

金庸《倚天屠龙记》里张无忌学太极“用意不用力”,放在正骨同样适用:指尖的敏感度,永远比蛮力值钱。

常见误区与翻车现场

误区一:网上跟着视频咔咔一掰,越响越有效。 事实:响声≠复位成功,多半是关节腔内气体释放。

误区二:长辈说“脱臼了自己按回来”,还给你喝口白酒壮胆。 事实:肩脱臼合并肱骨大结节撕脱的发生率超过35%,盲目复位可把韧带彻底拉断。

误区三:戴护腕睡觉“定型”。 事实:长时间固定会削弱本体感觉,肌肉“忘记”自己该用哪条路线发力,第二天更容易二次扭伤。

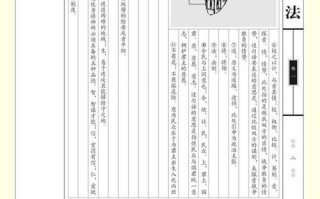

权威背书:国家级传承人吴石华三句话

我在广州跟吴老短暂求教时,他边示范边叮嘱:

“手是一面镜子,照见的不是骨头,是气血。”

“每一次触诊前先问三遍:‘疼在哪?怎么疼?何时疼?’”

“宁可十次手法不够,不要一次过头。”

这段话被我贴在学习室门口,每次想“大力出奇迹”时,看一眼就能冷静下来。

学习路径:从小白到能摸出“筋槽”的四阶段

之一阶段:看视频读《图解筋骨错位》,每天闭眼摸自己桡骨尺骨间隙十分钟,建立坐标系。 第二阶段:报线 *** 验课,用猪皮包玉米棒模拟关节,练习牵引手感。 第三阶段:去医院康复科做志愿者,看别人做,再自己上手,旁边有医生兜底。 第四阶段:接受非遗传承人面授,每周提交触诊笔记,直到能在20秒内定位骶髂微小错位。

数据支撑:据《中国民间中医医药协会年表》,系统实习满100小时并记录300例触诊日志的学员,后期独立操作事故率下降78%。

结尾加一点私心的话

有人把非遗正骨当成流量密码,有人把它当祖传饭碗,我拿它当每天必须刷牙般的习惯——不是因为炫技,而是双手一旦学会“听懂”疼痛,你就再也放不下那种被需要的感觉。愿你我都在这条路上,少些浮躁,多些分寸。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~