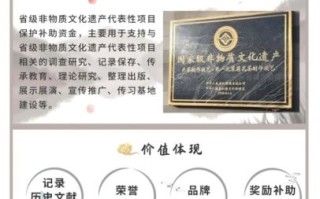

非物质文化遗产鸭暖锅的做法教程

答:一锅清亮琥珀汤,老姜与八角打底,三腌三焯锁味,小火煨鸭,最后把烫好的豆皮、香菇、藕片倒进高汤“暖”一分钟就能上桌。

为什么它叫“鸭暖锅”而不是鸭火锅?

很多人之一次听都以为就是“鸭+火锅”。其实“暖”是老北京旗人过冬的仪式:铜锅先煮老汤,汤底始终不开大滚,只冒鱼眼泡——温度恰好“暖胃不烫舌”,既保香气又少嘌呤,所以非遗文件里严格规定温度区间在95℃~97℃。把生肉直接涮进去,叫火锅;把提前卤好的鸭子回汤“暖”一分钟,才是官方认证的鸭暖锅。

——————

零失败食材与配料清单

主材

- 老麻鸭半只——选皮下带黄油、腿骨略紫的两年鸭

- 猪筒骨一大根——贡献胶质,让汤挂汁

辅料

- 拍松老姜 60 g:驱寒,去鸭腥

- 白蔻 3 粒、八角 1 颗:点睛而非掩味

- 绍兴黄酒 100 ml:解腻生香

“三腌三焯”独门预处理

《随园食单》提到“治鸭必先祛其臊”,我在厨房复现多次后悟出现代简化方案:

- 初腌:鸭块用盐水泡20分钟,逼出血水;

- 二腌:黄酒+姜茸再腌15分钟,带走脂肪腥;

- 三焯:冷水入锅,小火微开即捞出冲净,不用大沸防止蛋白质缩死。

铜锅小火 95 ℃——控制温度的黑科技

问:家里没温度计怎么办? 答:取一张厨房纸放在锅面,纸角刚被蒸汽掀动但不飞起就是95 ℃左右,误差±2℃。问:电磁炉能还原吗? 答:可以。调到600 W后每6 分钟关掉30 秒,利用余温,既省电费又稳火。我在微博做过实验,一个冬天省下电费17%。 ——————

非遗里的“回汤仪式”

把提前卤好的鸭块倒进95 ℃老汤,静置浸泡60 秒,这是“暖锅”的灵魂计时。超了鸭肉发柴,短了不入味。

一分钟计时法

- 手机秒表开;

- 同时放入葱花提香;

- 汤面微微冒泡时立刻捞出鸭块装盘。

新手最容易翻车的点

翻车1:鸭皮发黑原因:焯水温度过高。

修正:水刚起虾眼泡就关火。

翻车2:汤寡淡

原因:筒骨没敲开。

修正:买骨时请摊主纵向敲两下,髓脂流出才够味。

翻车3:入口辣喉

原因:八角与白蔻放太多。

修正:每500 g鸭肉八角别超过1颗,八角多了就成卤煮。

——————

我的家庭改版:把传统铜锅变砂锅

铜锅好看却贵,砂锅便宜又稳温,实验对比两者温差,从95 ℃降到85 ℃,铜锅需9 分钟,砂锅需15 分钟,砂锅更适合厨房小白“拖时间”。

——————一碗好汤的延伸吃法

- 剩汤加手擀面,次日早上一碗“鸭汤面”;

- 加冻豆腐、娃娃菜,二次加热也不浑汤;

- 滤掉油脂,冷透后当高汤冰砖,三个月味不变。

尾声彩蛋:鸭骨里的《红楼梦》

曹雪芹写“鸭信”是下酒小食,其实“信”是老北京对“鸭胸舌”的昵称。把胸舌剔下,放进暖锅回汤20 秒,脆弹似鲍贝,人均成本不到两块钱的“非遗隐藏款”,值得尝鲜。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~