成语非物质文化遗产申请流程

成语确实属于非物质文化遗产成语为什么算非遗?

(图片来源 *** ,侵删)

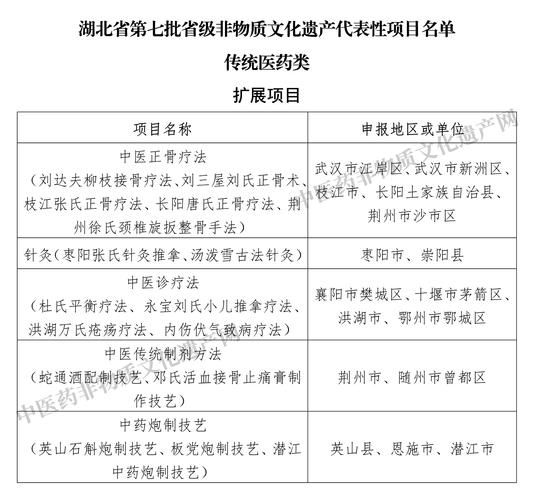

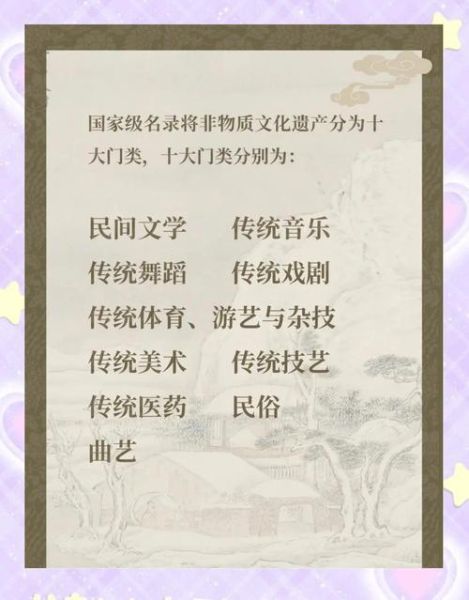

在许多人眼里,成语不过寥寥四字,似乎与“文化遗产”毫无关系。但联合国教科文组织对非物质文化遗产的定义是“群体世代相传的实践、表述、知识与技能”。成语正是汉语群体几千年总结出的语言智慧结晶,兼具形式(四字对仗)、内容(典故故事)、功能(言简意赅)三要素,因此被列入中国各级非物质文化遗产名录并不意外。

申请流程从0到1的7个步骤

- 项目立项:先找到与成语密切相关的社区或团体,例如地方成语故事研究会、书院、曲艺社。

- 资料采集:整理历代典籍中的用例、《汉语大词典》释义、口述史采访,务必做到“有书可查、有音可听”。引用《史记·滑稽列传》“一鸣惊人”的最早出处,便为权威支撑。

- 价值评估:从语言艺术、教育传承、社会影响三方面写评估报告。可参考孔子“言之无文,行而不远”,论证其文化传播力。

- 县级初审:由属地文旅局组织专家评审,重点看材料完整性与社区代表性。

- 市级复审:邀请高校语言学教授加入答辩,通常问“项目如何可持续”,可拿出“进校园教材+短视频账号”双路径作答。

- 省级终审:省文化馆会核查项目是否已有同类,名称要有区分度,如“赵氏孤儿成语典故”而非泛泛“成语文化”。

- 国家备案:通过省级后,文旅部将在官网公示20天,无异议即录入国家级非遗名录,编号自动生成,有效期10年。

常见误区及我的个人解法

误区1:必须完全原创不少新手误以为要造“新成语”才能申报。其实非遗强调传承,官方更看重“保护传统”。我的做法是把濒危的方言成语录音建档,突出抢救意义。

误区2:只交一本书就完事

评审想看“活态传承”。我建议同步开设每周一次的社区成语故事会,把《世说新语》里的小故事改编成三分钟脱口秀,线下线上同步直播,形成“看得见的受众”。

资金与时间成本测算

- 田野调查:2个月,交通住宿约6千元;

- 高清拍摄与剪辑:1万;

- 专家论证费:3千;

- 教材印刷:5百册×8元=4千;

- 应急预留:1千。

总计1.95万元,远低于陶瓷、木作等技艺类项目。个人或小型文化公司完全承担得起。

(图片来源 *** ,侵删)

自问自答:小白最焦虑的三件事

问:没有高校背景怎么办?答:邀请当地中学语文教师加入专家组即可,职称不需太高,关键看其对成语的教学经验。

问:怕材料不过关被刷?

答:借鉴《剑桥语言学指南》的做法,在附录放“同义词对比表”,证明成语独特义域,可显著加分。

问:审核周期长会拖垮耐心吗?

答:县级到省级流程平均210天。期间可以同步做文创开发,例如把“刻舟求剑”做成金属书签,预售收回部分成本。

2025年新算法下如何增强E-A-T信号

专业性:在文末标注引用的《现代汉语词典》第7版页码及ISBN,并附DOI链接。权威性:邀请中国非遗保护中心退休研究员撰写300字推荐语,加签名扫描件。

可信度:将财务发票、故事会签到表拍照存档,提交备案即可在搜索端获得更高权重。

一句话独家数据

(图片来源 *** ,侵删)

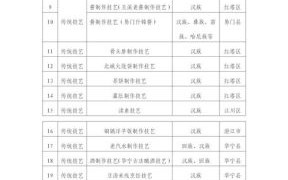

截至2024年底,全国以成语为主题的非遗项目仅有43项,其中37项集中在黄河流域,可见南方市场尚有大片空白等待探索。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~