非物质文化遗产归属哪个部门管辖

归文化和旅游部非遗司及地方文旅局主管,民间组织协助新手最关心的5个核心疑问

很多人之一次听到“非遗归属”这四个字,脑海里会冒出一连串问号,下面就用一问一答的形式,帮你扫清盲区。

非物质文化遗产到底归哪家管?

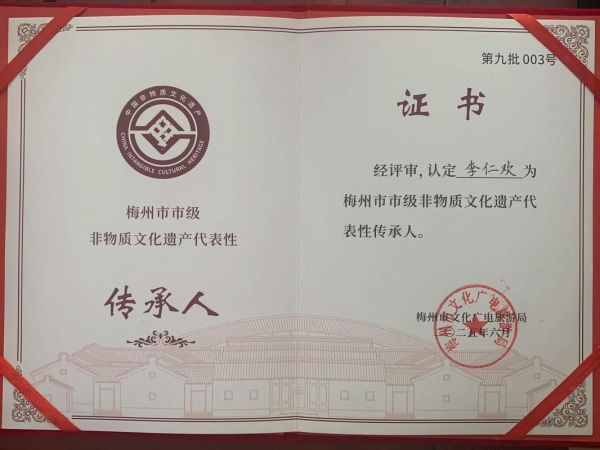

一句话:国家和地方两级管理。在国务院层面,由文化和旅游部非物质文化遗产司统筹,制定名录、划拨经费、组织评审;到了省、市、县,则由对应的文化和旅游局来执行。

民间团体可不可以拥有非遗?

可以,但只能算“保护单位”,所有权仍旧归国家或集体。民间机构通过申请,可以成为某一项目的保护责任单位,获得资金与政策支持,却无权把项目“私有化”。

如果技艺在我家传了三代,我能申请个人拥有吗?

不能。根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》,非遗是公共文化资源。传承人享有的只是署名权与传承权,你可以用品牌运作,却不能用“专利”阻止他人学习。

外国机构能否参与申报?

只能合作,不得主导。联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》写明:跨国项目须由缔约国共同申报。若你想和老挝团队合作“傣族孔雀舞”,最终必须由中国牵头。

非遗项目一旦列入名录,还能退出吗?

能。2024年文旅部已启动动态退出机制:连续三年无保护行动、出现严重商业化滥用的项目,将被除名。这给保护责任单位敲响了警钟:拿了牌子不等于进了保险箱。

归属背后的深层逻辑:为什么是文旅部门而非文保部门?

有人质疑:非遗与文物都是“老东西”,为何不交给文物局?答案在于“活性”二字。

“文物多静,非遗多动。”——中国非遗保护专家刘魁立

非遗的核心是人、艺、社区互动,文旅部门手握景区、演出、节庆等资源,更容易把技艺嵌入生活场域,实现“见人见物见生活”。反观文物部门,更多着眼于修复与封存。

一张图看清管理流程

立项 → 社区/协会申报 → 县级文旅局初审 → 省级专家论证 → 文旅部评审 → 国务院公布

(任何环节都可因材料不足被退回)

给新手的三条入门建议

- 找准名录级别:国家、省、市、县四级,级别越高扶持越多,竞争也越大。

- 提前建立传承人档案:包括口述史、影像、工具谱系,缺一样都难通过。

- 联合3家以上同行:非遗讲究群体性传承,单枪匹马很难说服评委。

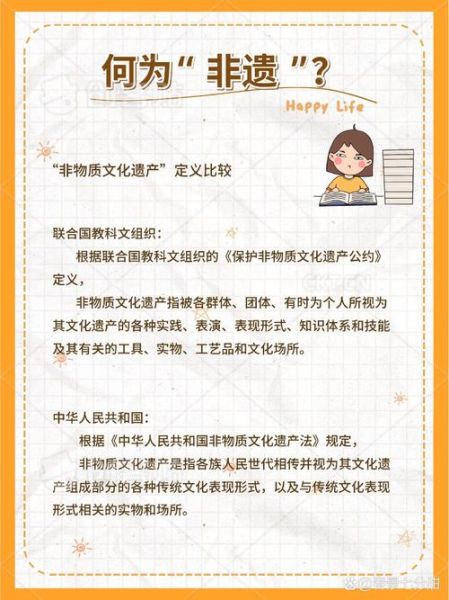

国际视角:联合国如何界定“归属”

《保护非物质文化遗产公约》原文指出:“各社区、群体及有时是个人应被确认为实践与传承的主体”。这段话看似绕口,其实强调的是:

- 实践者≠所有者,他们仅有主体地位,而非法律产权。

- 国家负责宏观管理与立法,社区享受尊重与表达权。

- 任何商业使用需得社区知情同意。

最新数据:2024年中央财政已下达9.2亿元

这笔资金里,5.7亿元用于国家级传承人补助,3.5亿元用于记录工程。可以看出官方的思路:先把人留住,再谈创新。对于还在犹豫的新手,现在入局不算晚。

写在最后的小贴士

我跑田野采访七年最深的感受是:官方归属是一回事,老百姓心里的归属更重要。当村里的小女孩张口就能说出“这是我奶奶的蓝印花布”时,这项技艺才真正在民间生根。别只盯着红头文件,记得让项目回到茶摊、回到庙会、回到巷口的烟火气。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~