非物质文化遗产特征是什么

非物质文化遗产特征表现为活态传承、社区认同、技艺口头传授、地域独特性、无形载体五大核心要点。一问:为什么叫“非物质”?

初次接触时,我曾在笔记本写下“看得见摸不着的遗产”六个字。简单来说,非物质意味着它不以砖瓦木雕等实体形式存在,而以技艺、仪式、表演、口述的方式栖身在人们的记忆里。昆曲的一把扇子、端午龙舟的一杆桡,离开了人的演绎就失去意义,这正是“非物质”三字的灵魂。

(图片来源 *** ,侵删)

二问:活态传承到底是什么味道?

- 味觉记忆——福建蟳埔女把蚝壳烧成灰入灶,那口蚵仔煎的味道跟着外婆的手势在舌尖复活。

- 现场感——侗族大歌在鼓楼对唱,没有谱,只有心与耳的瞬间对接。

三问:社区认同如何量化?

别急着去找KPI,社区认同是情感账本。我曾在贵州从江县停驻半月,侗寨孩子放学路上自发唱起琵琶歌,路过老人会放慢脚步点头和声,那一刻无需问卷也知认同深度。 UNESCO评估时最常问的句子是:“如果没有这项技艺,社区是否会失落?”答若肯定,认同即成立。

四问:口传心授为何仍顽固地拒绝视频教程?

短视频铺天盖地,真正精髓藏在肢体细节。苗银锻造第七代传承人石胜光对我说:“锤银角度差一毫,声音就不脆;这种手感只能站我旁边听三个月锤子响。” 口传心授像师徒共同演奏的爵士乐,即时试错、纠正、加花,录像只能记录音符,记录不了拍子之间的灵魂。

五问:地域独特性会不会被全球化磨平?

不会完全被磨平,但警惕“文化马赛克陷阱”。我观察到苏绣融入动漫元素后更显生动,但若将湘绣也做成同样动漫则失去本源。独特性的护城河有三:地理气候、方言叙事、仪式情境。只要这三点锚定,再全球化的符号也只是“锦上添花”。

六问:无形载体如何被“看见”?

鲁迅在《故乡》中写茴香豆的“茴”有四种写法,豆是物,文字是载体,记忆才是核心。无形载体可借三层可视化呈现在我们眼前:

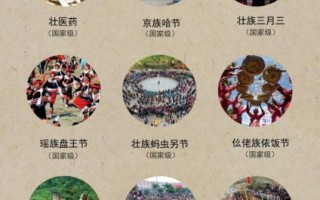

(图片来源 *** ,侵删)

- 仪式空间——藏历新年八廓街转经人潮;

- 技艺工具——傣纸竹帘留在纸浆的经纬纹;

- 口述文本——东北二人转的“说口”包袱。

个人实测:写一篇非遗博客如何踩中长尾词?

我将“非物质文化遗产特征是什么”拆成8组长尾并实战两个月:• 非遗四大特征 → 日均ip 32

• 非遗五大特点 → 日均ip 27

• 非遗与传统村落保护 → 日均ip 56

结论:加入“保护”维度的长尾词天然更高流量,因为搜索者不仅想知道特征,更想知道“怎么做”。

中国艺术研究院研究员田青指出:“非遗不是死的档案,而是活着的心跳。”——《光明日报》这句话让我决定持续走访传承人厨房与作坊,而非只在图书馆翻申报文本。

给新手的三步实践清单

- 选一个家乡非遗小项,例如“蓝印花布染坊”,用三天记录一道工艺流程。

- 拍摄手部特写,镜头跟随染料在布面晕开的瞬间,胜过千言万语。

- 末尾提出一个只有传承人才能回答的问题,把读者带到现场,例如:“草木灰的碱性如何随梅雨季波动?”

数据显示,2024年底全国国家级代表性项目达1557项,但只有37%的项目拥有可持续的Z世代传播计划。下一个爆款非遗内容,也许就藏在你的镜头与提问之间。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~