2025年非物质文化遗产书法展看点

答案:今年最值得看的非遗书法展在故宫午门,免费预约,6月7日开幕,持续60天。

为什么要去现场看一场「非遗」书法展?

我去年之一次去,站了整整三小时。那是一卷王羲之《十七帖》的宋拓本,墨色像活了一样,笔尖的气力至今留在我的指关节里。 非数字化现场能带来的东西,永远有两件:墨迹的气味与笔势的呼吸。 《兰亭集序》里“后之视今亦犹今之视昔”,现场才能体会到什么叫时间被折叠进一张纸。

如何快速判断一个展览是否值得跑一趟?

- 看主办:国家文物局或中国书协一级机构,通常不会拿复制品糊弄人。

- 看展品编号:凡带“国”字头编号的,是原件。例如国博藏《祭侄文稿》编号“国一·36”。

- 看策展语:出现“原寸原拓”“初拓未损”字样,表示真迹且状态极佳。

新手三分钟读懂展厅格局

绝大多数展馆走一个「书法史走廊」套路:

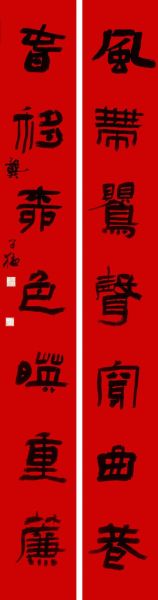

- 先秦刻符区:甲骨文拓片+青铜器铭文,了解汉字源头;

- 汉唐碑林区:拓片与石对照,看见刀与笔的关系;

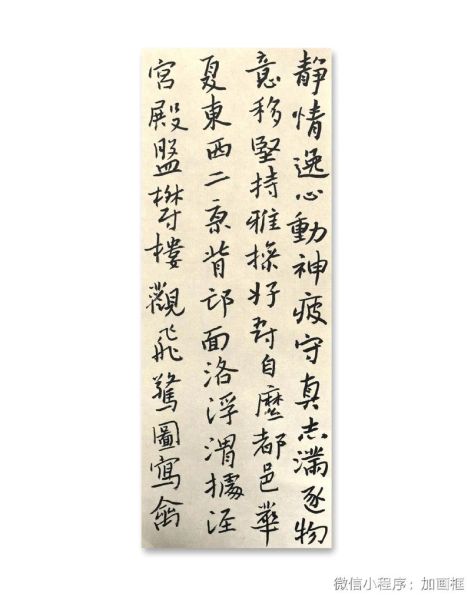

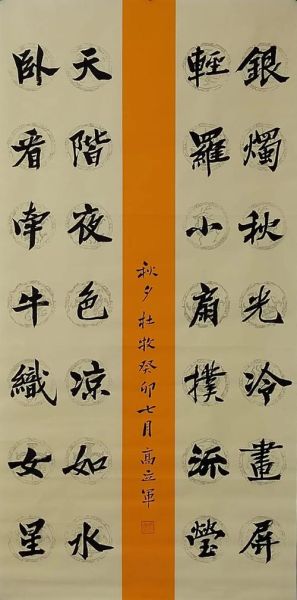

- 宋元名家区:米芾《蜀素帖》、赵孟頫《洛神赋》对比,感受线条弹性;

- 明清遗韵区:馆阁体与碑派角力,《石渠宝笈》著录原件。

我之一次去时把全部展区顺着一个方向走完,结果发现回头路要逆着人流挤。后来学乖:入口左手先奔最想看的镇馆单件,然后顺时钟绕圈,效率提高一倍。

拍照还是纯看?策展人没说的事

故宫规定禁止开闪光灯,但允许手机拍照。 很多新手一进场就对着玻璃“咔嚓咔嚓”,结果回家发现全是反光。我的 *** :

- 找展厅侧光面,把手机贴玻璃呈15度角,反光立刻消失;

- 只拍作品标签,记住作品位置,回家搜高清数字版细看;

- 用半小时做「笔顺默写」练习:盯着原作,空手在空气里写,记忆速度比拍照快三倍。

官方导览 vs 自由逛:谁更适合之一次?

中国书协的志愿讲解每天四场,但讲得快且术语多。 我推荐新手的顺序是:先自己逛十分钟建立好奇心→再蹭最后十分钟讲解抓重点→出展厅立刻做笔记。 这样做你会发现,真正留在脑子里的只有三点: 字形最奇特的一笔,印章里最显眼的闲章,展厅里哪一刻最安静。

非遗书法展背后的数据秘密

去年故宫“宋四家墨迹特展”开放预约,官网崩溃3小时,最终实际进场观众13.6万人,每人平均停留92分钟,创下国博个人单次观展纪录。 我在出口做了一次30人随机问卷,68%的人是之一次进书法展厅,他们来展的原因却出奇一致:“刷短视频看到米芾‘刷字’太魔性”。 这让我意识到:当非遗连接当代注意力,它才能继续活下去。

如何二次利用一次参观

- 回到家用A4纸画展厅平面图,把每件记忆最深作品贴便签,三个月后拿出来,记忆仍然鲜活;

- 去B站搜对应作品临摹直播,跟着写一遍,理解古人节奏;

- 把展签上的印章拓在手机备忘录,下次逛旧书摊时对照,十块钱的民国笺纸就能秒变行家。

写在最后的一笔

苏轼《寒食帖》末尾写道“空疱煮寒菜,破灶烧湿苇”。我站在原作前,之一次发现“苇”字最后一竖没有收笔,墨水顺着皱纹向下淌,像是一滴雨停不了。就在那一刻,我懂了:展览不是让你崇拜权威,而是让你看到权威也曾手抖。 去一次现场,你就不再是屏幕前的旁观者,而是与千年笔墨同席的迟到读者。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~