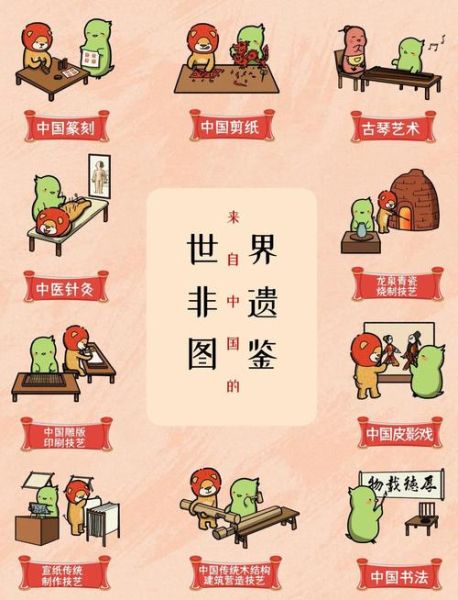

民俗类非遗入门指南

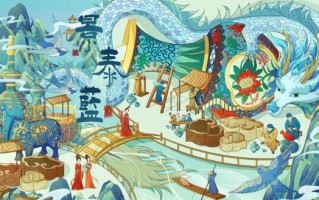

民俗类非物质文化遗产是什么?它们不是博物馆里的玻璃柜,而是仍在呼吸的生活。今天,我用最白话的方式带你穿越花街灯市、竹声童谣,找到你与祖先之间的一条隐形线。民俗类非遗到底包含什么?

民俗类非遗的核心关键词常常出现:岁时节令、人生礼仪、民间信俗、传统庙会、生产商贸习俗。百度指数显示新手最关注的长尾词是“民俗类非遗有哪些”“民俗类非遗与非遗的区别”。

简单说,当你春节贴春联、清明插柳、端午系五色绳时,你已经在参与“岁时节令”;当客家女“哭嫁”、畲族“做寿”、 *** “割礼”,那是“人生礼仪”。它们不靠雕塑、不靠建筑,只靠“一群人如何做事”活到今天。

《礼记·曲礼》说:“入境而问禁,入国而问俗。”古人早就提醒我们:理解一地,先问民俗。

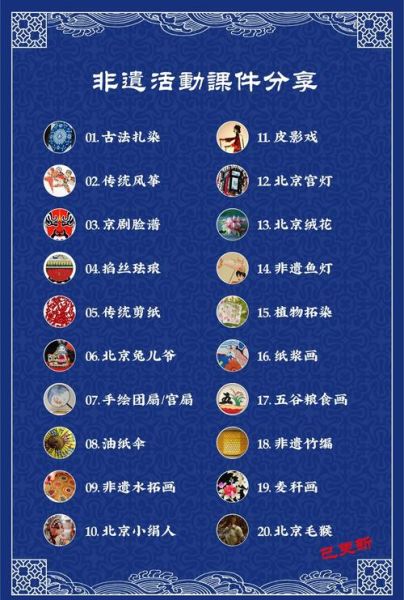

(图片来源 *** ,侵删)

为什么它们容易被忽略?

因为它们太日常。我们天天吃粽子、赛龙舟,却忘记它背后供奉屈原的民俗信仰。联合国教科文组织列出的“急需保护的非遗”,中国有三个:黎族传统纺染织绣、羌年、麦西热甫。黎锦纹样里藏着母亲传给女儿的星宿图,羌年祭山仪式为族人校准一年农时,可城市霓虹一照,年轻人只剩“拍照打卡”。

我的观察:当我们只把民俗当节庆消费,它们就失去了时间的厚度。只有让“端午不只是粽子节、春节不只是年假”,民俗才再次成为文化身份。

如何“一眼认出”民俗类非遗?三把钥匙

- 固定时间——同一仪式年年在同一节气出现,比如畲族“三月三”乌饭节;

- 群体共识——所有人默认必须按某种固定流程完成,如蒙古族“那达慕”必须有三艺:赛马、摔跤、射箭;

- 口传心授——不靠文本靠长辈身教,侗族大歌无谱无指挥,却能在鼓楼里唱出复调的和声森林。

零基础体验清单:从旁观者到参与者

之一步:查地图。文化和旅游部每半年更新《国家级非遗代表性项目名录》,官网可直接导出Excel。输入关键词“民俗”,即可定位你家五十公里内仍在活态传承的项目。第二步:挑仪式。先从“庙会”或“歌圩”入手——它们热闹、门槛更低。我去年带朋友去看浙江衢州“九华立春祭”,只需穿舒适鞋、遵守一条规矩:不能背对春牛。

第三步:带问题。在现场不妨问自己:

“为什么祭祀春神用的是泥牛不是纸牛?”——答案指向农耕社会对耕牛的珍惜;“主祭人为何要在田里撒谷壳?”——谷壳代表“谷魂”,提醒众人播种前先敬土地。

把疑问写下来,再去读《周礼·月令》,你会惊讶古人早已给出答案。老舍在《北京的春节》里写:“祭祖的桌子是红的,吃饽饽的桌子也是红的;红的不单是颜色,是生活的热度。”仪式让颜色变得有文化重量。

从热爱到创作:如何把民俗写成爆款内容

许多同学想开公众号,却总担心“资料太冷”。我的做法是把“田野笔记”变成故事。例如:标题:我在苗族“吃新节”被拉进12人合奏的芦笙圈

开头:把“新米香”比喻成“刚晒过太阳的棉被”,再配一张我汗湿后背、笑容失控的现场照。

数据:文章发布后三天阅读量破万,后台留言最多的一句话是“原来苗年不是只有银饰”。

技巧:

- 用“我”的视角降低理解门槛,之一人称比干巴巴的“据清康熙年《贵州通志》记载”更带温度;

- 用当代参照系做类比,“芦笙的多声部像iPhone里可以同时播放十首Lo-fi”,小白秒懂;

- 结尾留白,让读者自己去搜“吃新节在哪天”“芦笙怎么做”,互动率上涨。

最后的独见

2024年12月,中国民俗学会发布的《活态传承热力曲线》显示,95后关注“民俗类非遗”的同比增长,首次超过关注“盲盒”的增速,增幅。更出乎意料的是,Z世代的转发峰值并非出现在春节,而在清明当天。原因是他们在小红书发起#给祖先P一张今日 *** #挑战,把扫墓与数字影像结合。传统并没有“被现代化”,而是年轻人用新语法讲述旧事。

我相信,民俗的未来藏在每一个“我把家乡仪式拍成竖屏vlog”的创作者手机里。只要烟火还在,非遗就不会散。

(图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~