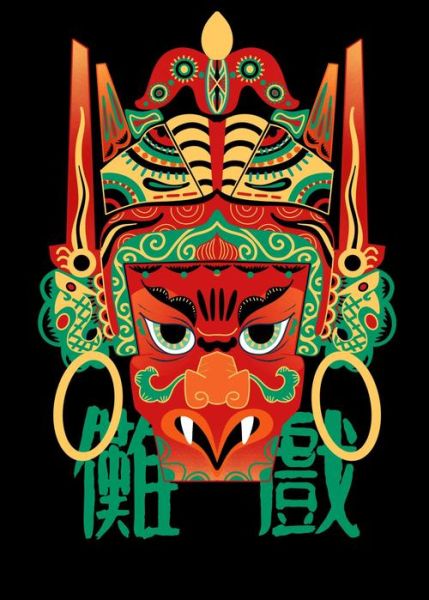

苗族傩戏怎么入门——新手快速看懂

是:把它当作活人演的一部“神鬼小说”,先去找一场村子里的原生态演出,看演员的木头面具怎么跳舞就行。傩戏到底是什么——一句话说清

很多人之一次听到“傩”会误以为只是跳大神。其实它是“苗族版的社区戏剧”,祭祀、治病、择偶、讲史全融在一起。《诗经·大雅》里早有“傩傩兮”的记录,张岱《夜航船》也记“乡人傩以逐疫”。换句话说:这是苗族人用舞蹈写成的家谱。

(图片来源 *** ,侵删)

我眼中的傩戏:一面木头面具,三代人的乡愁

我在贵州台江过苗年时,看到一位老人把自己七岁孙儿扛在肩上,一起看傩堂戏。他说:“我爷爷在世时演雷公,今天儿子演灵官,孙子就在旁边学打鼓。”

一句话点醒我:傩戏的核心不是神秘,而是让普通人轮流上台,身份一代代续接。

新手必踩的三块“坑”,我帮你跳过去

坑1:看不懂面具?

• 雷公:额头有角,嘴似鸟喙——提醒雷电从天空来。• 土地:白胡子、笑弯眼——保佑五谷丰登。

• 和尚:光头、笑脸——化缘与谐趣并行。

先记三种,其他面具就自然对号入座。

坑2:搞不清流程?

• 开坛:道士摇铃,请神入座。• 开洞:演员戴面具,唱“请神歌”。

• 正戏:故事正式开演,观众可以跟着唱副歌。

• 收坛:送神回山,鞭炮收尾。

你只需要抓住“请—演—送”三段,任何傩戏都套得进。

(图片来源 *** ,侵删)

坑3:不敢跟着唱?

一句入门口令:“哟—喂—啰”(苗语里表感叹)。每次演员唱完一句,你就轻轻跟这三个音节,既合节拍又不走调,马上从旁观者变成参与者。权威机构怎么说?官方保护路径一览

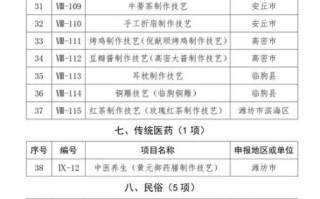

• 2006年,文化部把“德江傩堂戏”列为之一批国家级非遗(国务院编号Ⅳ—89)。• 《中国非遗大数据报告2024》显示,贵州现存苗族傩班168个,平均每年减少2.3个。

• 联合国教科文组织在《保护非物质文化遗产公约》第二条,明确把“口头传统和表现形式”列为首要保护类别——傩戏正好落在其中。

如何亲手拍一条不翻车的傩戏vlog?

- 器材:手机+便携三脚架即可,关键在收音,建议配一支百元级领夹麦。

- 机位:不要站在舞台正面,走到侧面45°,既拍到面具又拍到鼓手。

- 光线:山里夜景灯光弱,提前半小时到,找一盏挂在树上的汽油灯当主光。

- BGM:剪映里搜“苗族古歌”循环做底,音量拉低到原声的15%,保留现场鼓点。

延伸阅读:名著里的傩戏身影

• 《边城》沈从文写:“端午日,当地妇女、孩子莫 *** 了新衣,额角上用雄黄蘸酒画了个王字,去看社戏。”——这里的“社戏”就包含傩的雏形。• 法国汉学家葛兰言在《中国古代的节庆与歌谣》提醒:只有把仪式放回乡土现场,才能读到“文本背后的呼吸”。

今日冷知识:为什么傩戏演员上场前要喝口米酒?

我问过掌坛师吴老贵,他说:“之一口敬神,第二口敬鼓,第三口让心口发热,唱腔才带火。”一句话,米酒把演员的胆、肉、声连成一条绳,再冷的山风也吹不散。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~