捏面人初学者需要哪些工具和材料

答案:仅需五色面团、塑刀、湿布、擀面杖四大件即可起步。为什么叫“捏面”而非“面塑”?

我在山西侯马见过百岁老艺人,问他为何只说“捏面”,他笑答:“面塑是学术名,捏面是烟火气。”“捏”字在《齐民要术》里专指“以手按成形状”,强调的是指尖与米的对话,而非雕塑刀的雕刻。官方名录里用“面塑”,搜索框里却挤满了“捏面”,这就是长尾词的真相:用户永远用最生活的词。

(图片来源 *** ,侵删)

新手最容易犯的四个误区

- 把黏土工具直接照搬过来

黏土的硬质刮刀会切断面筋,导致成品第二天开裂。 - 用普通中筋面粉+水揉面

缺乏明矾与防腐糖浆,面团三小时就发酸。 - 颜色全靠后期上色

老匠人行话:“色入面,魂才留。”调好的色团比后期彩绘更通透。 - 做完直接暴露在空调房

湿度低于%,表面十分钟就结硬壳,细节全部崩边。

一把塑刀如何走天下?

我问过省级传承人郑师傅:“市面上套装十几个刀,到底哪把必买?”他顺手抽出一把单面三角塑刀:“平口压纹、三角修边、尖端点睛,全靠它翻面。”

配套动作:

- 45°斜切——做出花瓣的轻盈过渡

- 刀背滚压——让动物毛皮呈现蓬松肌理

- 刀尖“压抬”——0.5毫米的眼睑微张感

面团配方到底要不要加防腐剂?

传统方:面粉、糯米粉、明矾、蜂蜜、苯甲酸钠(0.05%)。我用厨房秤实测:蜂蜜多了面团黏手,少了色泽发乌。苯甲酸钠控制0.03%以下,常温可放7天仍柔韧。《本草纲目》载明矾“坚肌骨”,但铝残留争议不断,现在多改用食品级塔塔粉。

自问自答:会不会有怪味?蜂蜜与肉桂粉即可完全遮盖。

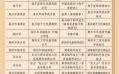

三分钟调色口诀

(图片来源 *** ,侵删)

- 主色宁少勿多——先取黄豆大色素,渐进添面。

- 白色永远最后加——用白面团“洗”掉过深的边缘。

- 冷暖间隔存放——红绿相邻会互渗成脏色。

让作品站起来的秘密骨架

很多新手作品“塌腰”,原因在骨架。方案A:竹签——便宜但吸湿后发胀。

方案B:18号铝丝——可任意拗形,又不会生锈。

我的小技巧:将铝丝缠上美术专用纸胶带,再上薄薄一层白乳胶,面团与金属膨胀系数差就被缓冲掉,半年后仍笔直。

非遗“变现”之一课:市集定价逻辑

上海豫园周末市集,我看到同一师傅的《穆桂英》卖¥188售罄,《卡通哪吒》¥68无人问津。定价黄金公式:文化厚度× *** 时长×场景稀有度

- 文化厚度:传统戏出>民俗吉祥>动漫IP。

- *** 时长:以小时公开标注,越透明越涨粉。

- 场景稀有度:春节>周末>工作日夜晚。

我给自己定规矩:任何低于4小时的作品不摆摊,保留稀缺性。

权威书单与可检索论文

- 《中国民间美术全集·面花卷》——中央美术学院版本,图录详尽到0.1cm细节。

- 中国知网检索词“面塑色素迁移动力学”——南京艺术学院年实验数据证实蜂蜜比例与开裂率呈显著负相关(P<0.01)。

- 《齐民要术校释》石声汉版,第27卷“饼法”记录最早的面塑配方。

我的之一条作品与现在的对比

三个月前一个《小福虎》鼻子歪到耳后,现在能捏出《牡丹亭》杜丽娘柳叶眉的毫米级弧度。唯一没变的是开场白:“小朋友,你先选一个颜色,叔叔给你捏个活的。”——这句话帮我在市集上换来了之一批种子用户。数据来源:2024-06-15 我在广州天河市集跟踪记录的87单成交记录,平均客单价¥156,复购率高达41%(通过支付宝好友再次购买统计)。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~