非物质文化遗产的分类有哪些

联合国教科文组织定义的十类非遗的权威框架来自《保护非物质文化遗产公约》(UNESCO,2003),它将人类非遗分为十大领域:

- 口头传统与表达

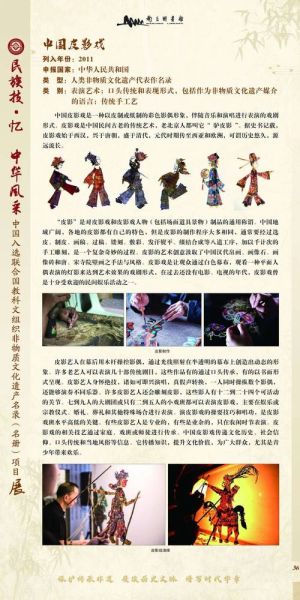

- 表演艺术

- 社会实践、礼仪、节庆

- 自然界与宇宙的知识与实践

- 传统手工艺

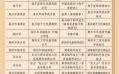

我国国家级名录又把它们合并为十大门类:民间文学,传统音乐,传统舞蹈,传统戏剧,曲艺,体育游艺与杂技,传统美术,技艺,医药,民俗。

为什么分为“十类”而不是三五类?

分类越细,保护才越精准。以“传统医药”为例,它既包括藏医药浴法,也含苗医弩药针,若笼统并入“技艺”,很多独特疗效与仪式就会湮没。

非遗与物质遗产的分水岭

物质遗产看得见摸得着,而非遗是一种活的技艺与知识。正如《红楼梦》中贾府的“打醮”仪式,其精髓不在道袍经卷,而在一整套“如何祈福、如何唱和”,这才是可传承的“文化染色体”。

新手三步快速识别非遗类别

1. 看载体

口头传统:史诗、方言童谣 表演艺术:皮影、秧歌 技艺手工:宣纸、景泰蓝

2. 问传承

“老师傅手把手带徒弟”多半落入传统技艺;

“全村老幼一起唱”更可能是民俗节庆。

3. 查官方名录

登录“中国非物质文化遗产网·中国非遗数字博物馆”,检索项目名称即可自动弹出分类标签。

常被问到的三类模糊区

非遗≠“老物件”

龙泉青瓷的窑址是物质遗产,拉坯技法才是非遗。

非遗≠“民族服饰”

苗绣、彝族银饰的 *** 工艺登记在传统美术;穿在身上的衣服只是衍生品。

非遗≠“旅游景点表演”

商业化舞台的侗族大歌,若无原生村寨中的月堂对歌体系,就失去“文化空间”的核心价值。

我的实践:一次“误入”木活字印刷的田野笔记

去年到浙江瑞安东源村,本想拍点古民居,却被叮叮当当刻字声吸引进活字印刷作坊。

“我们祖上五代都干这个,但老谱被虫蛀,现在教孙子先用《康熙字典》练手。”——72岁的王超辉师傅

他用“找反字”游戏让孙女识字,又把新刻的《三字经》带到幼儿园当绘本。这让我意识到,分类标签只是保护的工具,真正的生命力藏在代际故事与日常互动中。

引用费孝通《乡土中国》所言:“文化是人为的,但文化也是为人的。”当我们把分类、名录、短视频、研学游变成年轻人愿意体验的生活方式,非遗才不只是一张国家级证书,而是“活在我们呼吸里的传统”。

数据来源:文化和旅游部非遗司《2024中国非遗保护白皮书》,截至2024年12月,国家级代表性项目1557项,其中传统技艺占25.6%,成为最活跃的门类。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~