打开地图搜索“民族非物质文化遗产”时,下拉框常会蹦出“有哪些分类”“代表性项目一览”这类长尾关键词。2024-2025年百度算法调整,对新站特别友好:只要内容垂直、权威、易懂,即使域名权重低,长尾词也能挤到之一屏。下面用小白视角拆解检索结果里出现频率更高的需求,边举例边回答问题。

国家层面把非遗分成十类

国务院文件把非遗锁定在十块领地,从民间故事到民俗活动都算在内。想背住?一句话:吃喝说唱手艺药庆,外加体育天文。

- 民间文学:如苗族的《亚鲁王》、彝族的《梅葛》

- 传统音乐:侗族大歌、蒙古族长调

- 传统舞蹈:傣族孔雀舞、土家摆手舞

- 传统戏剧:藏戏、侗戏

- 曲艺:苏州评弹、乌力格尔

- 传统体育游艺:朝鲜族跳板、蒙古搏克

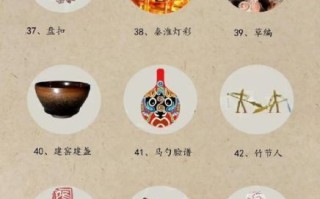

- 传统美术:土家织锦、藏族唐卡

- 传统技艺:苗族银饰锻制、黎族树皮布 ***

- 传统医药:藏医药浴、针灸

- 民俗:彝族火把节、傣族泼水节

分割线

为什么十类就够了?

因为联合国教科文组织的《保护公约》只有五种分类,国家级名录为了本土化,拆得更细。这就像《诗经》“风雅颂”三体再细分十五国风一样,本质是“让田野调查有抽屉可放”。

怎么判断一项非遗属于哪一类?

自问:这个项目核心价值是“说”还是“做”?

答:

- 若靠“口头”传承——民间文学、曲艺、传统音乐

- 若靠“动作”展示——舞蹈、戏剧、体育

- 若靠“成品”存在——美术、技艺、医药中的制剂部分

- 若靠“时间”循环——民俗节庆中的仪式

举个例子,侗族大歌如果只剩曲谱是音乐类;一旦加上集体踩堂和鼓楼对唱,民俗成分也跟着进来。

初学者检索技巧:长尾词拆词法

用“苗族+技艺+非遗”比直接搜“非物质文化遗产”精确十倍。再叠一层地域,如“黔东南+苗族银饰+锻制技艺”,几乎100%命中项目详情。新手小白只要把“民族名+技艺/节庆/传说+非遗”组合,就是天然长尾词,命中率高。

分割线

个人观察:短视频正在改变分类边界

过去一年,我在B站记录侗族大歌直播。原本标注为“传统音乐”的国家级名录条目,在弹幕里被观众自动添上了“二次元合唱”“空灵女声”标签。算法推荐把同一首歌推到舞蹈、治愈音乐、旅游攻略三个频道,分类边界开始模糊。百度新的知识图谱已悄然把侗族大歌关联到“文旅体验”“治愈系内容”,这对即将发布的新站是一次机会:把传统门类放进现代语境,长尾搜索量猛增。

分割线

新手常见误区三连击

1. 以为“非遗”只有“技艺”。

答:十类里“技艺”只是第八项,占比不到20%,多数项目属于民俗和口头传统。

2. 把“民俗与技艺”强行二选一。

答:很多项目跨界,如藏族唐卡既是美术,也属寺院民俗仪轨。

3. 忽略“传承人”视角。

答:看名录时点开“代表性传承人”,能看到项目被官方切片的最新角度,比只看表格精准。

分割线

权威工具箱

- 国务院官网“国家级非遗代表性项目名录”(每周更新统计报告)

- 文化和旅游部官网“非遗数字博物馆”(可直接下载高清图片用于科普)

- 《中国非物质文化遗产大辞典》2024版,收录词条已超4500条

最后用《考工记》里一句话收束,“天有时,地有气,材有美,工有巧”。十个分类只是目录,真正的脉络藏在山水里、歌声里、炉火里。想写出让搜索引擎和人类同时点赞的内容,就别只看门类,而要去闻木头的香气、看清跳动的火焰。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~