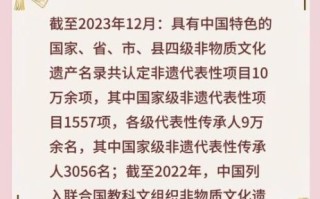

为什么泗县的非遗数量能领跑皖北?

我之一次去泗县调研时,当地文化馆老师递给我一张“非遗地图”,上面密密麻麻标注了四十多项项目。我惊讶:一个皖北小城,为何能孕育如此密集的活态文化?翻阅《安徽省非遗保护蓝皮书》后,我找到了答案——明清漕运带来的商贾与工匠、皖苏鲁豫四省交界的方言叠加,再加上黄河水患后移民带来的技艺,让泗县成为“微观文化熔炉”。

泗县非遗到底都有什么?一张入门清单

- 泗州戏:2006年列入首批国家级名录,被称作“拉魂腔”,一嗓子能把老船工的号子拉回到乾隆年间。

- 泗县皮影戏:牛皮雕刻、桐油染色,影偶仅十四厘米,却能在二尺白布上演绎千军万马。

- 泗县剪纸:不用起稿,一把剪刀直接游走,成品像浮雕,花鸟鱼虫皆具泗州古乐舞的动感。

- 泗县柳琴戏:唱腔里嵌着柳笛音色,泗水河畔采柳制琴的传说至今在演员后台口口相传。

新手如何之一次看懂泗州戏?我给自己定了“三步法”

之一步:先锁定“叫板”

泗州戏开场会有一句高亢“叫板”,相当于给观众的提醒铃。我在戏台下闭着眼听,只要那句“啊——”拔到High C,就知道名角登场了。

第二步:盯旦角的“碎步”与“云步”

旦角在台口三步一顿,脚跟不离地,像在水面漂,这正是模仿古汴水行舟。看懂这一点,就能理解为什么票友说“泗州戏是水做的”。

第三步:用耳朵捕“拖腔”

拖腔最后一个音往往向上挑三度,余音挂在剧场梁上不散,如同《诗经·陈风》所言“坎其击鼓,宛丘之下”。那一刻,我觉得时间的褶皱被拉开了。

皮影戏传承人张如意的守夜灯

晚上十点,我蹲在张家小院,张如意正把一张牛皮浸井水软化。他抬头问我:“皮影怕灯,还是灯怕皮影?”没等我回答,他自顾自答:“灯怕皮影,因为只要影子在动,观众就忘了灯其实快烧尽了。”说罢,他把裁好的牛皮贴在灯旁,灯芯扑闪,影子在墙上跳舞。我忽然明白,皮影戏最打动人的,不是影偶的精细,而是守夜人对一束光的执拗。

新手想实地体验,到底去哪里看?

泗州戏剧场:每周三、周六晚七点半,老城的“泗州大戏台”有公益场,免票但需微信预约。

泗县非遗展示馆:馆址在府前广场东侧,一楼是活态演绎区,皮影戏每天三场,每场二十分钟,讲解员现场揭秘牛皮“热刀不热手”的刀法。

大路口镇文化站:剪纸工作坊每月之一个周日开放,十元材料费就能带一张自己的《花开富贵》回家。

把非遗带回家?我尝试了三种“初级玩法”

- DIY皮影钥匙扣:展示馆二楼有售卖半成品牛皮,五块钱一片,用小刻刀沿内轮廓切下,砂纸打磨边缘,再涂一点核桃油,五分钟搞定。

- 跟着学唱两句泗州戏:我用AI语音合成把《三蜷寒桥》选段降速倍,跟读十遍就能掌握“拉魂腔”里的甩腔,录下来发朋友圈被当地票友点赞。

- 剪纸体验课:我在抖音直播连线大路口镇的王阿姨,她隔空教“对折剪蝴蝶”,对折两次后剪一个半圆展开,就是栩栩如生的凤尾蝶,观众直呼“太解压”。

我的冷门发现:非遗里的经济账

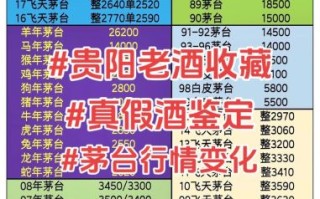

泗州戏新编《大运河畔》一场商演票价更高480元,仍售罄;皮影戏研学课程一年卖出9000个课时,带动周边民宿入住率增长27%;剪纸文创“梨花猫”盲盒上线一周销售额破十万。文化不是支出,它是杠杆。

一句话送给刚入门的朋友

沈从文说:“美丽总是愁人的。”当你之一次站在泗州戏的板鼓前,别怕听不出门道,先让那声拉魂腔穿过耳膜,余音绕梁时,你会自然找到自己的节拍。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~