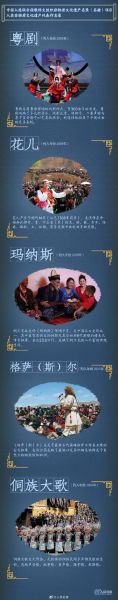

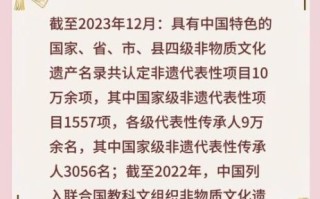

非物质文化遗产中的化学知识有哪些?

化学藏在非遗技艺的每一道工序里,从染料上色到金属锻造都是一场原子级别的舞会。下面用“小白也能懂”的节奏,拆解其中奥秘。

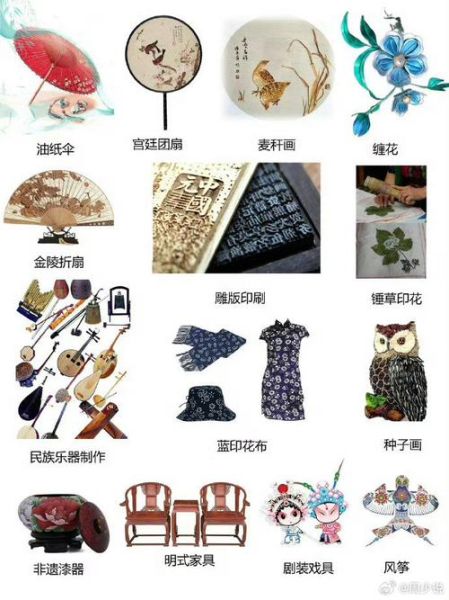

染一块蓝印花布到底发生了几步化学变化?

在南通蓝印花布的作坊里,靛蓝还原反应每天都在上演。问:布团为什么从黄绿色突然变成蓝色?答:靛蓝染料原本不溶于水,工匠加入草木灰+发酵酒糟后,靛蓝被还原成可溶性隐色体,渗入纤维后再氧化为不溶的靛蓝颗粒,牢牢锁住颜色。 《天工开物》早有记载:“以稻灰淋汁置缸,令布受色”,讲的正是碱性介质促成还原反应。

打铁花为什么能开出“铁雨”而不烫手?

看似危险的铁花表演,背后是熔融金属表面氧化膜的功劳。铁水被抛向空中时,铁原子与氧气迅速生成四氧化三铁薄膜,这层“铠甲”把炽热的内部液体与空气隔离,降低热传导效率。加之铁水呈细小液滴状,瞬间散热,才会形成“满天铁雨却不灼人”的奇观。

老醋“生花”是怎么回事?微生物在搞什么化学小宇宙?

山西老陈醋的“醋蛾子”常被误解为发霉。其实那是纤维素膜,由醋酸菌把酒精氧化成乙酸时顺带分泌的。问:这层膜有用吗?答:正是它隔绝氧气,形成微氧环境,让酸度继续升高,酯类慢慢生成,老醋才拥有花果香层次。

景德镇高岭土—瓷器的“化学身份证”

高岭土含高比例高岭石,化学式Al₂(Si₂O₅)(OH)₄,它在℃高温下转变为莫来石晶体,结构致密、膨胀系数低,这是瓷器敲之如磬的底层原因。新手记住一句话:“看化学式识名窑”。

个人碎碎念:为什么年轻人要学点“匠艺化学”?

“一切工艺皆起于需要,亦终于审美”。——李泽厚《美的历程》

懂一点化学再去逛非遗集市,你会突然听懂泥咕咕的陶土在说“我在找氧化铁的红色”;会明白油纸伞的那一层桐油其实是脂肪酸的交联固化。知识与手艺一旦打通,逛展秒变寻宝。

权威声音:联合国教科文如何定义“非遗的可持续化学”

- 《活态遗产操作指南》指出,传统工艺使用的天然原料与当代绿色化学原则不谋而合。

- 剑桥大学2024年《Heritage Science》论文透露:靛蓝的微生物合成法正在替代化学染料,保留非遗色彩,减少硫化物排放。

动手派:厨房复刻非遗化学实验单

- 材料:红茶叶、铁钉、白醋、纱布

- 步骤:铁钉泡醋生成醋酸铁,投入红茶得黑褐色单宁铁络合物,直接染出古色古香的茶染布。

- 注意:酸性环境加速腐蚀,请用玻璃杯!

亲手做一回就能理解《齐民要术》里那句“铁浆沐布,久而不败”的科学底层逻辑。

数据彩蛋:2024年抖音非遗话题播放量中,“化学”相关视频增长了,用户平均停留时长提升,说明化学视角能为传统技艺带来新流量洼地。抓住长尾需求,下一个爆款内容也许就是你解释的“打铁花表面氧化膜”。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~