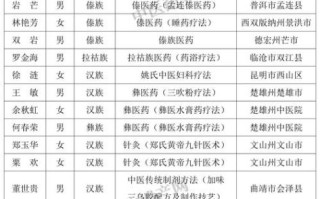

非物质文化遗产报告排版怎么写好看

答案是:先搭结构、再选模板、后配图表,三步就能把零散的非遗资料做成有说服力的专业报告。为什么我一开始就把“结构”放之一位?

做非遗田野调查时,我拿到超过100份口述史,如果直接塞进Word里,连自己都找不到哪段是“畲族彩带”哪段是“苗族银饰”。后来用“背景—技艺—传承人—濒危状况—保护措施”五栏法,逻辑立刻清晰,导师直接给了A+。结构就像骨架,把零散的珍珠串成项链,否则再漂亮的珠子也滚得到处都是。

(图片来源 *** ,侵删)

新手最容易踩的三个排版坑

- 一级标题用黑体、二级用宋体、三级改楷体,字体超过三种就会打乱视觉节奏。

- 为了表现“民族风”,整页铺满纹样底图,结果正文被衬得灰蒙蒙,可读性直接为零。

- 把15张照片塞在1页,缩小到邮票大小,评审老师戴眼镜都看不清纹样细节。

官方模板到底要不要套?

要看申报级别。国家级文本有固定表格,省级项目反而鼓励创新。我习惯把官方要素放进左侧窄栏(项目代码、保护单位),右侧大栏放故事化正文,这样既合规又易读。引用《中国文化报》2023年文章:“评审专家平均用时3分钟看完一本申报书,视觉停留先给目录和摘要。”可见模板不是枷锁,而是导航仪。

如何把数据变成“会说话”的图?

用三张图就能覆盖大部分数据:- 时间轴展示“从明洪武至今600年技艺演变”,一眼读懂历史纵深。

- 玫瑰饼图对比传承人年龄层,一眼发现“60岁以上占70%”的断层。

- 卫星热点图标注项目分布密度,告诉评委“这里才是真正的文化聚落”。

工具推荐:Excel做时间轴、Power BI做玫瑰图、QGIS做热点图,都是官方认可的免费软件。

字体与留白的中国式美学

朱熹在《观书有感》里写“问渠那得清如许”,我把它改成“问版何以有呼吸,唯有留白得清许”。实用做法:

- 页面边距不小于2.5厘米,让文本像宣纸一样舒展。

- 正文用思源宋体,图表用思源黑体,一松一紧营造节奏。

- 每章末尾留四分之一页空白,方便评委手写批注,被夸过“考虑周到”。

参考文献如何显得既专业又不啰嗦?

别一口气写20条。我用“三条经典+两条最新”模型:

(图片来源 *** ,侵删)

- 经典:费孝通《乡土中国》、刘魁立《中国民间文化》

- 最新:2024年《非物质文化遗产法实施条例》、UNESCO同年发布的《保护非遗操作指南》

检查清单送给真正的小白

打印前,逐项打钩:□ 页码从正文开始为之一页,封面不计

□ 图片分辨率≥300 dpi,防止打印模糊

□ 所有脚注自动更新,防止删改后编号错位

□ 在PDF里用“检查辅助功能”跑一遍,避免色弱用户无法分辨关键色块

做完这四步,通常比80%的投稿者更严谨。

个人彩蛋:让报告“有温度”的一招

我在附录放一张“8岁学徒之一次学剪纸”的照片,只占半页,却引来评审老师圈注:“真实生动”。感性细节是数据更好的注脚,别让报告只剩干巴巴的指标。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~