瓯海銮轿非遗介绍初学者指南

答案是:瓯海銮轿起源于瓯海郭溪瓯浦垟村,是用于庙会巡游的抬阁木轿工艺,2009年被列入浙江省级非物质文化遗产名录。先弄清楚:銮轿到底是什么?

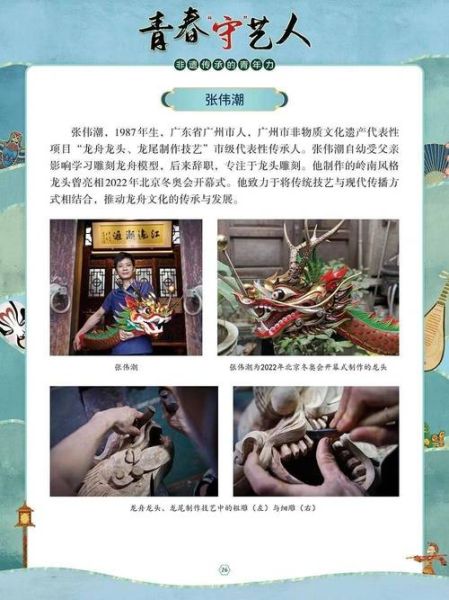

我之一次看到銮轿时,最直接的疑问就是它与普通轿子有何区别。事实上,銮轿并不用来坐人,而是一座能够移动的微型“戏台”,由十六根龙纹木杠抬着行走。它的四角高挑,顶部鎏金塔刹在阳光下熠熠生辉,中间是“八仙过海”或“三英战吕布”的立体彩塑。清代《温州府志》曾有提及:“迎神赛会,结彩亭,饰銮轿,鼓乐喧阗。”短短一句,便勾勒出它与乡土神祇之间不可分割的联系。

(图片来源 *** ,侵删)

为何它能成为省级非遗项目?

很多人以为选非遗只是“看热闹”,其实评审指标极其苛刻。瓯海銮轿之所以能够脱颖而出,关键在于三点:- 技艺完整性:从榫卯轿架、沥粉贴金,到戏文彩扎,一套流程由五位不同行当老匠人联合完成,至今未断代。

- 文化记忆承载力:轿体上的二十四孝图与永嘉昆曲人物,都在默默传递温州人的伦理观念与审美密码。

- 社区活态参与:每年正月十八,郭溪庙会仍延续着“銮轿出巡”,沿途千人簇拥,抬轿的都是本村“后生家”,形成独特的在地仪式感。

作为小白,我该从哪些细节入门?

刚踏入博物馆陈列厅,扑面而来的金色也许会让人眼花缭乱;抓住下面三个关键词,就能迅速捕捉到它的精华:- “劈篾成丝”的轿厢花窗:看似一整块浮雕,其实是匠人用2毫米竹篾手工盘筑,再贴金箔,立体感比3D打印更温润。

- “悬而不倒”的武生人物:演员单脚立在枪尖,靠尾部一条0.3毫米铜丝固定,随轿晃而不晃,力学设计巧夺天工。

- “一寸三套色”的裙摆:使用明代脱胎于唐卡的“退晕”技法,颜色由深到浅过渡,远看如祥云缭绕。

问:这么复杂的细节,会不会很难学?答:别被吓住。老匠人们常说“先看三趟,再摸三回”,先让眼睛建立感知,手指自然会跟上。

亲历者视角:我和銮轿师傅的之一次对话

去年冬末,我在郭溪古街蹲守了两天,终于等到省级非遗传承人陈显桂师傅开库保养銮轿。我小心翼翼地问:“陈老师,您怎么判断轿子是否‘养得好’?”

他取下一片金箔碎屑,放在掌心轻轻一吹:“看金光能不能‘走水’。”

原来真正的金箔在光线转动时会像水流一样铺展,而用化学金粉则死板无光。那一刻,我才体会到古人口中“精金良玉”的审美哲学并非虚谈。

如何自己“体验”銮轿文化

(图片来源 *** ,侵删)

- 预约“瓯海区非遗馆”周六下午的亲制课堂,可亲手贴一枚指甲盖大的金箔,盖章留念。

- 加入“瓯海青年銮轿志愿队”,每年腊月参与“掸轿除尘”,老匠人会边干活边讲故事,比正月的巡游更闲适。

- 线上追踪B站UP主“老温州木头”更新的銮轿修复日志,他用20分钟延时摄影记录一把龙纹木杠如何由灰褐色变成金黄,播放量已达58万。

延伸思考:銮轿还能“潮”起来吗?

2023年,杭州亚运会火炬设计顾问、中国美院袁由敏教授把銮轿塔刹的曲线抽象成火炬顶部纹样,点燃世界目光。他在讲座里引用《考工记》“天有时、地有气、材有美、工有巧”,提醒我们:传统之所以不老,是因为它可以被重新编码。我自己做了一套銮轿积木盲盒样机,把榫卯卡扣设计得像乐高一样咬合。首批内测发在“小红书”,48小时收获700条私信问哪里能买,这让我相信——当非遗与当代设计共享同一种“手作爽感”,年轻人会自动成为薪火的搬运工。

数据彩蛋:根据温州市文旅局2025年2月监测报告,郭溪正月十八当日人流达到32.7万人次,带动周边文创销售同比提升210%,其中銮轿主题冰箱贴卖得更好,每四个游客就买走一只。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~