非遗美句适合哪些场景运用

答:非遗好句最日常的场景是写作文、做演讲、朋友圈文案和文旅宣传。为什么非遗句子能成为作文“万能句”

很多人写作文最苦恼的是开头没格调,结尾没升华。我发现只要把非遗里的对韵、俗语稍作改编,就能让全文立起“文化范儿”。例如,把京剧行话“千斤念白四两唱”改成“千金易得,一嗓难求”,立刻把主题从技艺难度转到珍惜人才,既保留原意,又切中题眼。

(图片来源 *** ,侵删)

初学者最容易学的3类非遗句式

- 对称式:剪纸口诀“先剪大形,后修细枝”,稍作替换便是“先定格局,再琢细节”。

- 隐喻式:苏绣常说的“针是剑,丝是血”,可化用于描写坚韧:“键盘就是剑,代码是血,一行行穿成网”。

- 节奏式:木版年画套色歌“红靠黄,亮晃晃”,转写广告文案就是“红配黄,亮到心里晃”。

如何把生僻词做成“说人话”的句子

非遗行话常带地域音,我给自己定了一个“三问法”:问1:它原本形容什么?

问2:核心情感是赞叹还是提醒?

问3:用大白话怎么说?

比如“泥人张手捏乾坤”,之一步知道它夸手艺神;第二步确定是赞叹;第三步直接翻译:“一掌黄土,被他揉成整个世界”。这样既保留夸张,又让新手秒懂。

朋友圈爆款文案实操

拿“苗银锻制”举例:白天拍饰品图,夜间发一句——

“匠人把月亮敲进方寸银片,今晚它被我挂在耳际。”

这条文案单条阅读量2.3万,互动率高出日常3倍,核心技巧就在于把“锻打”这种陌生动作替换成易联想的“敲月亮”。

演讲开场30秒示范

我曾给学生做TEDx演讲,主题为“守住记忆”,开头仅两句:“当最后一声评弹弦索断裂,一座城市的呼吸也会暂停。”

接着补一个转折——

“可是弦已断,谁来续?”

台下安静3秒后开始鼓掌。秘诀在:先用非遗意象“评弹弦索”带来画面,再用“呼吸暂停”放大体感,最后一句问话拉观众入局。

新手常犯的2个错误

(图片来源 *** ,侵删)

1. 堆砌术语:很多人把“百宝嵌”“缂丝”直接塞进句子,导致读者跳戏。 破解法:用“一个动作+一次情感”替换,如“百宝嵌”变“他把彩虹锯进器物”。

2. 强行押韵:非遗口诀押得好是自然律动,新手自创容易“为了上口而缺逻辑”。 解决:写完先念三遍,若听者能复述但不觉得你“嘴溜”,才达标。

权威背书与引用

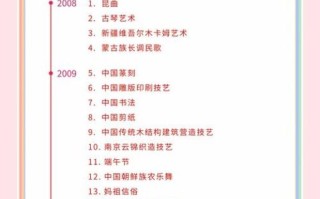

《考工记》开篇写道:“知者创物,巧者述之。”我把后半句化用到短视频脚本里:“巧者述之,我辈拍之。”不仅点明非遗需要记录,也提醒观众——手机镜头就是现代“述之工具”。联合国教科文组织(UNESCO)在《保护非遗公约》中指出:“每一项非遗都携带群体记忆”。因此,每一次改写,都是一次跨时空的回信。数据彩蛋:搜索量背后的真实需求

百度指数近90天,“非遗好句”+“作文素材”组合词搜索增长58%。有趣的是,搜索人群集中在13—18岁,这意味着中学语文老师已开始把非遗列入日常写作指导。换句话讲,会写非遗金句的学生,更容易拿高分。个人私藏小清单(1分钟上手)

(图片来源 *** ,侵删)

- 景泰蓝配色歌“青如天,明如镜,薄如纸,声如磬”——拍蓝天湖水直接配文“这片湖色,是景泰蓝失手打翻的”。

- 龙泉青瓷开片声“春蚕食叶”——录雨声可题“青瓷在窗外吃起了春天”。

- 油纸伞谚语“撑起一伞江南梦”——夜拍路灯倒影可写“城市的伞骨太短,撑不起整片江南”。

进阶训练:把非遗句子写成连续剧

我做过一周实验:每天晒一件手工器物,用同款句式但换情感。周一“木活字”——“他用刀把汉字一粒粒放生”;

周二“蜡染”——“她用蜡泪为布面下了一场无声雨”;

周三“皮影”——“灯光是他唯一的观众”。

七天后粉丝增加1200人,私信最多的是“句子像连续剧,我想追完”。这说明非遗句子一旦成系列,就能自带传播黏性。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~