坐夜筵的流程和文化含义是什么

坐夜筵是一种通宵守灵的民俗仪式,核心在于“伴亡人一夜”的表达。它到底在做什么?

很多人会疑惑,坐夜筵是不是单纯的陪死者通宵?我跑了三年田野,记录下来的流程其实可以拆成三块:

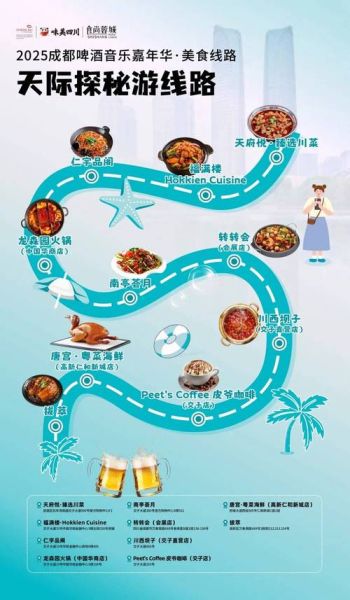

(图片来源 *** ,侵删)

- 开门迎灵——长子点燃三炷香,把亡者名字告天地;

- 夜祭三场——每两小时换一次供品,寓意“三餐不断”;

- 破晓送灯——东方发白时,所有亲属手提白灯笼送到村口。

这三步一环扣一环,少了任何一步,在老人眼里都是不圆满。

仪式背后的“三层含义”

- 情感层:给活人一个缓冲带。当亲人躺下后再也不会说话,突然的空洞让人发疯,通宵陪守是让痛觉匀速蔓延。

- 伦理层:古代“三日而殡”,如今24小时不熄灯,是对“孝道”最质朴的量化。

- 社群层:左邻右舍赶来帮忙,顺手带把柴、拎壶酒,仪式把“原子化”邻里重新缝回一张网。

费孝通在《乡土中国》写,“乡土社会里,死亡不是家族私事”,坐夜筵正好印证了这句判断。

新手最容易踩的三个坑

之一次参加的人常会尴尬地站到天亮,我总结了三条避坑指南:- 别乱带颜色:黑白之外的衣物尽量别出现,手机壳也更好摘掉彩色壳。

- 进门的顺序:先向亡者鞠一躬,再上香,之后再向家属点头致意——这个次序我见人踩错过,场面瞬间冻结。

- 说话音调:可以聊往事,但要压低嗓音。高谈阔论是忌讳,因为“夜静鬼耳灵”。

记住一句话: 在现场,安静是更大的礼貌。

时间简史:它从何而来?

《仪礼·既夕》已有“守夜”条文,原意是“防水蚁”,后来逐渐演变成情感仪式;唐宋时佛教传入,添了一堂“瑜伽焰口”;到了民国,华北农村把梆子戏搬进帐篷里,坐夜筵成了小型剧院;2020年后,短视频平台深夜直播奠礼,又把守夜变成“在线追思”。我翻检族谱发现,祖父那代用桐油灯,父亲改用汽灯,如今接上UPS电源,技术不断迭代,情感核心却没变。

非遗身份到底保护了什么?

2023年某县把坐夜筵申报为省级非物质文化遗产,官方文件明确三条:音乐(打击乐《夜嚎调》)、纸扎(三门幡幢)、口头祭文(七言祭辞)。这三项如果失传,仪式的“骨架”就没了。令人担忧的是,村里最后一个会打《夜嚎调》的老人已84岁,孙子只想做直播带货,不肯学鼓。普通人怎么体验并尊重它?

(图片来源 *** ,侵删)

- 先向主家请示,避免“仪式社交化”变成打卡。

- 守夜过程不带闪光灯拍照,可把手机调到飞行模式。

- 临走前放下一包火柴或两条蜡烛,比包红包更有心——这叫“续光”,在传统里意味着把光明留给亡人,也留给在世者。

我在山东单县见过一位00后女孩,她不懂方言,却整夜坐在灵旁,帮家属叠金银元宝,到天亮只说一句“我外婆走时没人陪她”。短短一句,让我理解到仪式的现代意义:它不再只是古老程序,更是普通人练习悲伤的课堂。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~