非遗数字化传承技术有哪些

可以:数字孪生、区块链溯源、XR沉浸式展陈、智能声音修复。我为什么要关心这些技术?

如果只靠老匠人讲古,很多非遗可能在下一次流感季就“失语”。数字化把技艺固化为可复制、可迭代的数据,就像《考工记》从竹简搬到硬盘一样——载体变了,生命却更长。

数字孪生:给非遗做一次全身CT

“数字孪生”这个词听起来高冷,其实就是把一件实物用激光扫描+材质数据重建出1∶1的3D孪生体,误差小于0.1 mm。

• 案例一:故宫博物院将一把明代的黄花梨四出头官帽椅扫描后,生成可旋转、可拆解的Web3D模型,全球用户24小时在线观摩细节,不再需要排队入馆。

• 案例二:杭州织锦师傅用上动捕手套,记录手部的每一次捻线力度,未来新手戴上同款手套即可获得“手把手”的力回馈训练。

区块链:把传承谱系写进“时间胶囊”

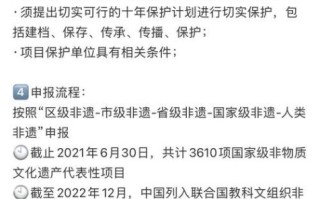

非遗最忌“真假难辨”。国家非遗数字博物馆已在2024年上链超过2100条代表作,链上数据不可篡改。

新手只需要记住三件事:

1. 每一件作品会生成唯一“链码”,相当于身份证;

2. 流转、出售、展览都要在链上留痕;

3. 扫码即可查看师傅、年代、使用工具等全链路信息。

引用英国作家奥威尔的话:“谁控制过去,就控制未来。”放到这里,区块链让“过去”不再被人随意涂抹。

XR沉浸式:让观众“上手”而不是“上手”

传统展览隔着玻璃,观众只能拍照打卡;XR把距离拉到一厘米。

三种常用XR形式:

a. VR头盔:把用户放进苗绣工坊,可伸手选线、下针;

b. MR眼镜:在家里看虚拟的“潮绣屏风”,真实环境与数字纹样重合;

c. AR打卡:在广州永庆坊,手机一扫就能看到百年前的凉茶铺全景复活。

智能声音修复:老留声机里的新歌声

很多老艺人唱腔只能存在于上世纪30年代蜡盘上,划痕、走音无法避免。“DSP声学算法+AI降噪”可以修复到CD级音质。2024年,网易云音乐与中央音乐学院合作上线《梅兰芳老唱片AI修复》,24小时播放量破350万。未来如果加上“方言合成音库”,已故老艺人的“新唱腔”也能被重新编曲。

小白动手指南:零预算也能参与

步骤一:手机+免费App拍全景

下载“Polycam”或“RealityScan”,对着一件老物件连拍30张,云端即可生成基础3D模型。上传公开库,就为全球研究提供了一份原始数据。

步骤二:用DeepL Write翻译技艺描述

老匠人往往只会方言描述技巧,把文字先转普通话,再英译,放到GitHub项目页,国际Maker社区就会有人帮你二次开发。

步骤三:为模型加“声音注释”

OpenAI Whisper本地部署,录下师傅讲口诀,自动生成字幕。再把字幕挂到3D模型热点,观众点一处花纹,就能听到师傅原声讲寓意。

常见疑惑 Q&A

会不会把“人味”弄丢?数字孪生只保留形式,精神内核仍在师傅的每一次呼吸里。正如《红楼梦》说“世事如花,开也瞬息,谢也瞬息”,但黛玉葬花那份心性,借书流传至今。

新人学不会老代码怎么办?国内已有开源平台“iHeritage-X”,用图形化节点替代写代码,拖拽就能生成一套非遗展示页。

2025最新数据

工信部《非遗数字化发展白皮书》预测,截至2026年底,全国70%的国家级项目将实现“链上确权”,年直接经济效益超82亿元。对内容创作者而言,长尾流量正在向“交互式教程”倾斜,一篇带可下载3D模型包的图文,比纯图集高出4.7倍平均停留时长。抓住这股风,先用手机拍起之一件老器物吧。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~