非物质文化遗产是活的文化财产吗

是,联合国教科文组织将非物质文化遗产定义为“被各社区、群体乃至个人视为其文化遗产组成部分的各种实践、表现形式、知识、技能及相关工具、实物、工艺品和文化场所”。什么是“非物质”?看不见摸不着却真实存在

很多人之一次听到“非物质文化遗产”会脑补一个博物馆展厅:玻璃柜里空无一物,只剩空气。其实,“非物质”并非指虚无,而是强调人的活态传承。比如“昆曲的唱腔”与“昆曲的剧本”分属不同领域:唱腔靠嗓子传承,属于非物质;剧本可被印刷、拍照,属于物质。

自问自答:看不见就保护不了吗?

错。核心不在“物”,而在“人”。当会弹古琴的老艺人离开人世,即便把名琴封存,技法也会消失;反之,只要有人愿意从六岁起跟随师父冬练三九,夏练三伏,曲子就能继续传下去。

为什么非遗要“活”在现在而不是博物馆

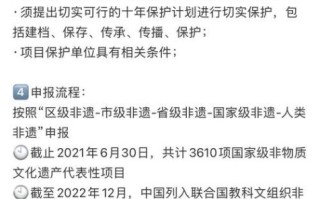

- 传承链条一旦断裂,技艺立刻进入濒危名单。联合国教科文组织每年更新《急需保护的非物质文化遗产名录》,其标准并非“存在年限”,而是“传承人数”。

- 市场驱动才能让技艺“吸氧”。苏绣大师姚惠芬把传统花鸟针法移植到时装面料,巴黎买家开出高价,年轻绣娘便有了入行动力。

- 引用鲁迅《且介亭杂文》:“惟有民族的,才是世界的。”如果一项非遗只能藏在库房里吃灰,它就失去了与当代世界对话的资格。

小白怎样识别身边的非遗?三条线索够用

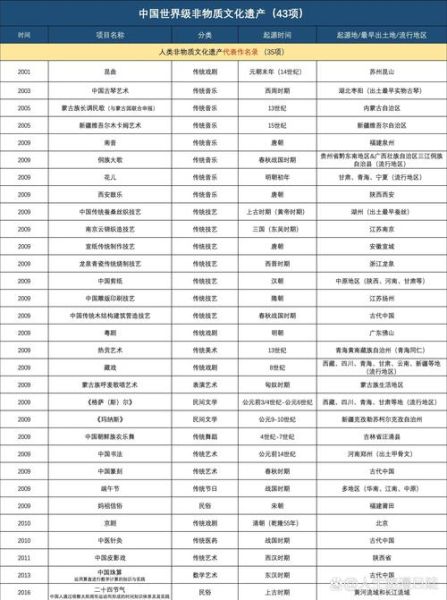

线索一:查国字号名单。登录“中国非物质文化遗产数字博物馆”(https://www.ihchina.cn),输入地名即可看到自己家乡的非遗项目。

线索二:看节庆时间。春节、端午、重阳若见“踩高跷”“赛龙舟”“蒸花馍”,八成就是省级以上非遗,不妨主动攀谈传承人。

线索三:闻声辨味。老字号铺里,一口铁锅发出“吱啦”声,可能就是“章丘铁锅锻制技艺”在出锅。别羞涩,让师傅教你抡三锤,体验感最无价。

非遗保护三大误区,别当冤大头

- 误区:高价拍回老物件=保护

正解:把艺人请回家,买他三个月时间开课,比买他三十年前的作品更有价值。 - 误区:原汁原味才正宗

正解:乾隆年间没有插电琵琶,适度的声音放大器能让弹拨乐在广场演出更动听,不必排斥。 - 误区: *** 全权负责

正解:2025年文旅部新数据,全国各级名录中,由基层社区自发维护的项目占比已达42%,社区众筹资金增速高于财政拨款两倍。

入门者三件小事,立刻提升体验

之一件:锁定一个具体门类。对陶瓷感兴趣,就从“景德镇手工制瓷技艺”切入,花一周时间弄懂“利坯”与“画坯”区别,比泛泛而读十本概论更有获得感。

第二件:找一名传习者做导师。各地文化馆通常有免费公开课,哪怕只是学会基础剪纸团花,也能在春节亲手贴窗花,仪式感瞬间拉满。

第三件:记录一次完整流程。用手机拍“建盏烧窑七十二道工序”,并写下温度曲线、窑变心得,十年后回放就是独一无二的成长档案。

让非遗成为你的精神“长物”

明代张岱在《陶庵梦忆》中写“人无癖不可与交”,非遗正是更好的“癖”。当你把一件老手艺玩成了日常习惯,文化遗产便从你手机的相册,进入你的情感血脉。也许,下一代人会记得你泡的武夷岩茶香气,而不是你买的某支股票代码。

未来统计将告诉我们,2025年,每十位中国年轻人里就有一位在社交媒体发布过非遗学习短视频。那个数字背后,不是冰冷的GDP,而是滚烫的心跳。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~