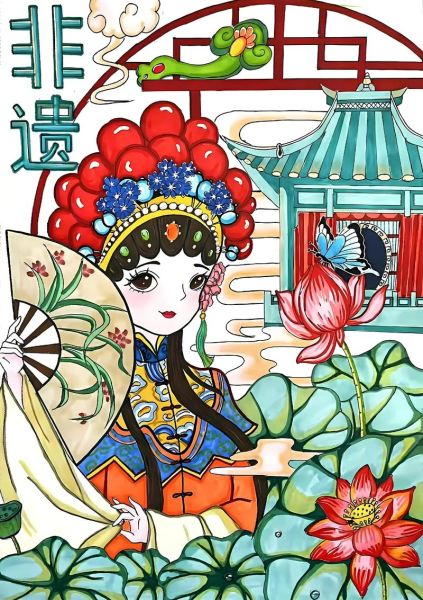

非物质文化遗产美术鉴赏入门教程

非物质文化遗产美术鉴赏,其实就是用“美术”这把钥匙,去打开非遗大门。新手常问的之一个问题是:到底看什么?我的回答是:看线条,看色块,看背后的“温度”。

什么是非遗美术?一张图快速定位

非遗美术=传统技艺+独特审美+活态传承。举例:

- 扎染:大理白族用木板夹布染出的“雪花纹”,蓝得就像夜空里的碎冰;

- 年画:朱仙镇木版年画,一块梨木板压出一整张春节记忆;

- 唐卡:一笔金粉,一条靛蓝,画的是佛像,也是时间的刻痕。

初学者三步法:先看“形”,再读“意”,最后感受“情”

先看“形”——线条与构图

把作品当普通绘画,用美术基础去拆解:线是不是流畅?图案有没有对称?先别急着追问寓意,把视觉满足放在之一位置。

再读“意”——符号背后的文化密码

看到苗绣里的“蝴蝶妈妈”,别停留在“好看”上。问自己:为什么是蝴蝶?查资料后发现它象征母系始祖,你就进入了文化语境。

最后感受“情”——匠人精神传递的温度

纪录片《手造中国》里,景德镇把桩师傅连续七天弯腰上釉。当我亲手试了10分钟就腰酸背痛时,才明白那一抹釉亮的背后是骨骼的弯曲。温度,就这么被感受到了。

非遗里常用到的三种美术语言

色彩语言

苗族蜡染的蓝靛不是“染料厂”的蓝,而是发酵十五天的靛泥与山泉的混合体,像雨后山谷。

肌理语言

掐丝珐琅的金属线条,既分割色彩,又像书法里的“飞白”,让平面有了建筑的立体感。

构图语言

剪纸讲究“满幅皆花,花外无地”,没有留白的东方构图,让节日气息从纸里溢出来。

如何快速写一篇非遗美术鉴赏小作文?

我的模版如下:

- 三句话描述视觉:形状+颜色+材质;

- 引一句典籍:如《考工记》“天有时,地有气,材有美,工有巧”;

- 谈一个触感:比如“指尖触到漆器的温润像摸到一块刚被阳光晒过的石头”。

真实案例:用上述模版拆解一幅木版年画

作品:天津杨柳青《莲年有余》。

——莲瓣线条像刚睡醒的猫伸的懒腰,胭脂红与石绿撞出一种热闹的“节日噪音”。

——《天工开物》说:“良工择木,犹良将择兵”,画纸选泾县薄宣,墨色才能咬得紧。

——当我把年画贴到玻璃窗,冬日的光线透进来,娃娃脸上的金粉在睫毛上跳舞。那一刻我知道,非遗不是博物馆里的静物,它是活的,会发光。

常被问到的三个小白问题

Q1:去现场看还是看图录?

答:先读图录再看实物。图录帮你建立期待,实物让你验证期待。如同读小说再看电影,层次才立体。

Q2:需要补充历史背景吗?

答:用“五分钟法”。任何背景故事浓缩在五分钟,能背过关键年份与人名即可,余下交给现场感受。

Q3:拍大量照片算不算鉴赏?

答:按下快门前先停3秒,把场景印在视网膜。照片只是视觉备份,情绪才是在场证据。

在《红楼梦》第四十回,贾母说:“陈设之物,也须合人性情。”这句话放到今天,正是非遗美术鉴赏的更高准则:技术与情感同频,古人与今人共鸣。入门不是门槛,而是一扇门。愿你带着这句箴言,推门而入,看见千年前的光,也照见此刻的你。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~