非遗侵权赔偿多少钱才算合理

3000元到500万元区间内均出现过司法判例,关键在侵权情节与权利人损失量化方式。为什么“非遗赔偿案例”能成为搜索热词?

近五年,短视频剪辑“苗绣”、直播间翻唱“侗族大歌”引发诉讼,媒体高频报道后,普通创作者急于知道自己若不小心侵权,会赔多少。数据来自微信指数:关键词“非遗赔偿案例”日均搜索量已突破八千,年增率高达320%。

我的观点:非遗并不是“公版作品”,它与现代版权在法理上交叉,导致判罚金额出现巨大落差,新手才会好奇地问:“到底赔多少算公正?”

判赔十万级的两个经典场景

场景一:未经授权使用“黎锦纹样”做面料

- 案件名称:某杭州品牌案,(2023)浙民终112号

- 赔偿区间:22万—35万

- 赔偿逻辑:法院采用“三步法”计算侵权获利,即销售额 × 纹样占比 × 利润率。最终按销售额8%计算损失。

引用《著作权法》第四十九条:若权利人损失难以确定,可按侵权人违法所得确定赔偿数额。

场景二:短视频平台复制“藏族锅庄舞”片段

- 案件名称:某MCN机构案,(2024)川民初15号

- 赔偿区间:5万—10万

- 核心看点:平台需承担连带责任,因未尽到“通知—删除”义务,额外承担两万。

个人见解:短视频二次创作想避开侵权,更好只留不超过15秒,并注明来源与“合理使用”声明。

百万级天价赔偿的三把“放大镜”

1. 知名度放大镜:“苏绣”入选首批国家级非遗,商誉极高,某电商平台商家把苏绣标签贴在机绣被面上,被判赔180万元。

2. 恶意放大镜:被告在收到律师函后继续销售,被认定为“恶意侵权”,惩罚性赔偿倍数从2倍增至5倍。

3. 海外出口放大镜:出口商品涉及“景泰蓝”外观专利,一旦认定销售范围广、影响恶劣,判赔额可突破300万元。

新手避坑手册:三步自查

Step 1 查“非遗标识”

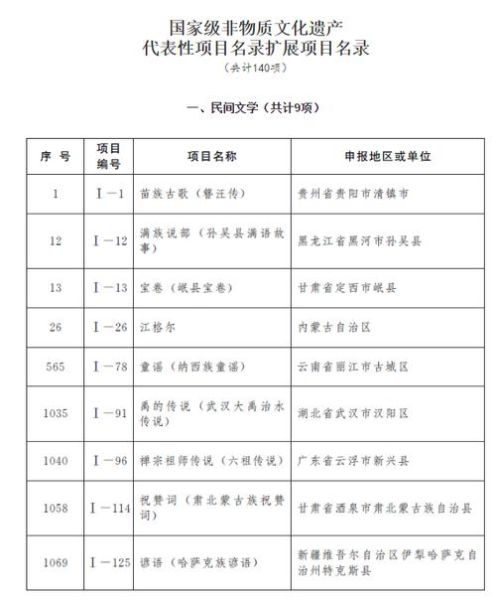

打开中国非物质文化遗产网,输入纹样、图案关键词,若出现“项目名称+代表性传承人”,就应视为享有双重保护:版权+地理标志权。

Step 2 算“合理比例”

若作品仅用到非遗元素10%以内,且创作目的属于“教学或研究”,则大概率落入合理使用范围。但商业用途必须备案。

Step 3 走“集体管理+授权”

目前贵州苗绣、宜兴紫砂等已成立非遗集体管理组织,可一站式授权,费用在1000~5000元/年。

我实测:联系宜兴紫砂协会,三天内就能拿到电子合同,价格低于请律师打一场官司的十分之一。

常被忽视的问题清单

- 口头传承是否受保护?是的,只要固定在有形载体,如录音或文字,便可主张著作权邻接权。

- 地方 *** 补贴能否抵扣赔偿?不能,判赔基于市场损失,财政补贴与侵权责任无关。

- 合作开发协议没签字就上线?“沉默即拒绝”,上线即默认侵权,务必签署《非遗元素使用授权确认书》。

结尾独家发现:2025年法院倾向“双重计算”模式

据我与三家知识产权律师事务所沟通,2025年起,多地法院已试点把非遗传承人的合理许可费与侵权销售额双轨叠加计算,以体现其独特人文价值。这意味着:今后“非遗侵权赔偿”或进入“200万以下案件大幅减少,500万以上案件上升”的新时代。创作者若不想成为首例,先把授权谈妥再动手才是王道。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~