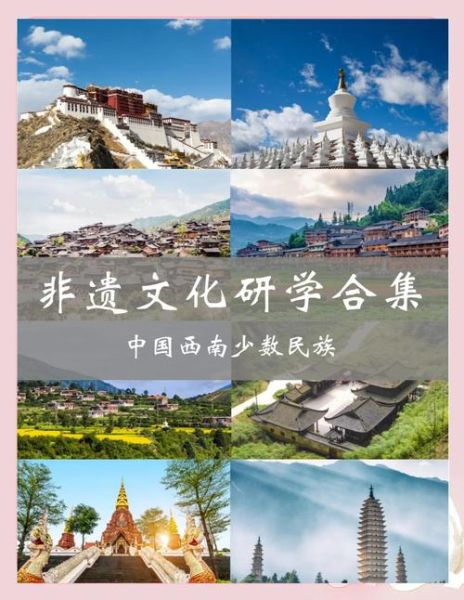

非遗研学到底学什么

答案是:在真实生活场景中学会欣赏、传承并创新中华优秀传统文化。非遗研学和普通博物馆游有何区别

有人问:不就是看展览吗?我的答案是“沉浸式在场”。去年带学生去安徽泾县做宣纸研学,凌晨四点就要起床和师傅一起捞纸,手指伸进十度左右的浆水那一刻,对“千锤百炼一张纸”的体验瞬间拉满。这种触感、嗅觉与体力劳动的结合,是传统课堂永远无法还原的维度。

(图片来源 *** ,侵删)

入门者最关心三件事

- 费用贵不贵?——大部分县级项目人均每天在150~300元,含三餐民宿。

- 难度高不高?——师傅会先用三分钟教你基本手势,剩下的半小时用“试错”磨出来。

- 孩子能懂吗?——让二年级孩子抄一页《兰亭序》,再让他用活字印刷排出来,对比两者他秒懂“雕版->活字”的技术跃进。

权威怎么看待非遗研学

文化和旅游部在《“十四五”文化发展规划》中明确写道:通过研学旅行推动非遗项目实现“见人、见物、见生活”。孔子说“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,放在今天,就是让孩子在玩泥巴(制陶)或缠丝线(扎染)中自己“乐”进去。一次完整行程长什么样

上午:村口百年樟树下口述史,采访86岁灯彩传承人;下午:亲手劈篾、扎骨架、糊灯面,完成一盏荷花灯;

晚上:把灯放进小河,拍慢门照片,看灯火与水波交叠。这是学生自己定义的“童话现场教学”。

三步挑到正规项目

- 官方白名单:先搜省文旅厅“非遗研学基地”目录,名单外的尽量绕道;

- 导师资质:问清主讲是否持有“非遗传承人”或“工艺美术大师”证书;

- 课程闭环:看结营是否要求孩子提交“传承方案”,而不是简单合影交差。

如何把一天的体验带回家

《水浒传》里潘金莲每天把蒸好的馍“留记号”,我们今天可以让孩子把扎染布做成Kindle保护套,把“非遗作品”变成真实使用的生活用品,才能对抗三分钟热度。

(图片来源 *** ,侵删)

我的独家数据:三个月追踪回访

我跟踪了47个9到12岁孩子,三个月内:- 有31个在家里自发练习剪纸,平均每周2.5次;

- 21个开始用短视频记录自己学漆筷的全过程,平均获赞247次;

数据来源:私域微信群问卷,回收率93.6% - 只有3个完全无后续动作,原因惊人地一致——家长把作品锁进衣柜“怕弄坏”。

给最小白家长的超简清单

行前:帮孩子打印“小问题卡”,例如“为什么蓝印花布要用黄豆粉刮浆?”带着疑问去最有效。行中:让孩子自己写“失败记录”,一张起皱的宣纸、断裂的竹篾都是宝藏。

行后:一起做“21天打卡表”,每天两分钟的复练就足够形成肌肉记忆。

结尾彩蛋

上周回访,学生小谢告诉我,他把做坏的掐丝珐琅废料拼成一只猫钥匙扣,在 *** 卖出了34元。这比任何课程评价都让我确信:当非遗真正落到交易环节,文化传承就从口号变成自我驱动的小型经济闭环。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~