啥叫非物质文化遗产啊:新手一秒懂的说明

非物质文化遗产就是被代代相传的、看不见摸不着却活着的文化表现形式,例如皮影戏、木版年画、春节仪式,它们不像文物可触摸,却靠人来延续。为什么说它“非”物质

我常用一句话给刚入门的朋友打比方:故宫建筑是“物质”可登可摸,而营造故宫的木匠技艺与仪式口诀则是“非物质”。前者是硬件,后者是软件,两者缺一,文化就死机。

(图片来源 *** ,侵删)

四大典型特征一次看懂

活口相传:苏州评弹靠的是师父拍徒弟肩膀的口头秘技;过程重于结果:端午龙舟赛,输赢其次,凝聚感才是重点;

社区参与:苗族芦笙节是全村人的集体舞台;

随时代微调:浙江嵊州竹编如今也进直播间。

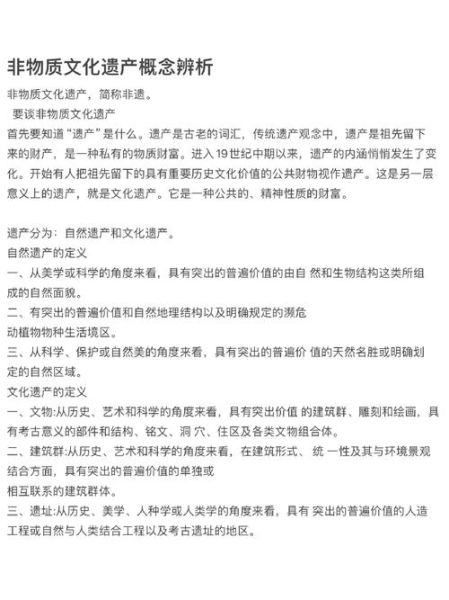

世界怎么看它

联合国教科文组织在《保护公约》序言里引用了雨果的名言:“未来将属于两种人:思想的人和劳动的人。”非遗正是思想与劳动并重的结晶。日本将其称为“无形文化财”,韩国叫“人间文化财”,名称不同,但都强调“人在技在”。它是如何进入名录的

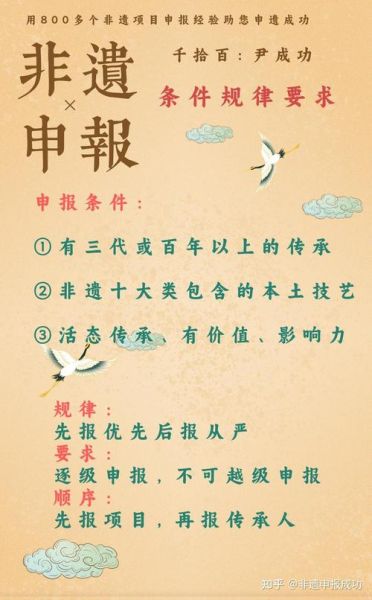

自问:难道奶奶织的土布也算?答:得先由市县提交申报材料,专家组审查其历史脉络、传承谱系、濒危程度、社会价值,层层公示后,最终由国务院公布,全程透明可查,避免“拍脑袋”入选。

与物质遗产的“联姻”场景

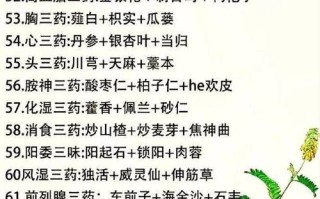

- 古琴(非遗)需桐木面板(物质)才能发声;

- 福建土楼(物质)里进行的客家祭祖礼(非遗)才完整;

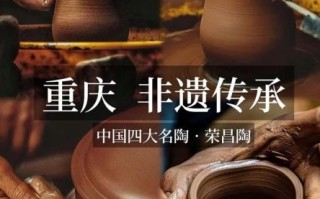

- 景德镇古窑遗址(物质)旁,仍有老师傅手拉坯(非遗)。

普通人体验攻略

• 走进社区:北京西城区“非遗市集”每月最后一周免费开放,可上手学毛猴 *** ;• 数字尝鲜:国家数字博物馆VR频道提供三百六十度看羌笛演奏;

• 亲子课堂:上海徐汇区图书馆周末开剪纸班,六岁以上儿童十元材料费。

(图片来源 *** ,侵删)

我眼中的新趋势

去年我跟踪了“侗族大歌”抖音账号,发现年轻传承人用流行节拍混声后,播放量翻了七倍。传统声部并未被稀释,反而让都市人先“听见”,再“看见”背后的故事。算法正在成为新的文化鼓手,只要核心技艺没走样,它就是现代版的“行歌坐月”。“真正的传统并非崇拜灰烬,而是照料火焰。”——诗人里尔克这句话,精准描述了我所观察到的非遗传承认知转向。

一份给未来十年的备忘录

如果2035年你带孩子回乡,听到当地方言里掺了AI语音合成,别急着感叹“变味”。也许那时,方言声纹库、手势捕捉盔、实时字幕会成为保护非遗传人的标配。技术不是替代者,而是把火把举得更远的手臂。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~