匠心独运非物质文化遗产

答案:匠心独运指把独到的心思与精湛技艺注入非物质文化遗产,使其在当代仍鲜活且可持续。

新手之一眼迷惑:非遗为什么这么看重“匠心”?

很多刚接触非遗的朋友会问:老手艺不都差不多?为什么有些能进国家级名录,有些却埋没?

我的理解是——同一把剪刀,有人只是修剪枝叶,有人能把情感故事剪出来。区别就在于匠人是否对材料、工序、用户场景进行反复推敲,把“使用价值”拔高到“文化价值”。

匠心独运的三个可见维度

- 材料维度:宜兴紫砂只做宜兴原矿,拒绝外省“调色料”。

- 工序维度:福州软木画要经十二道手工打磨,电钻一上味道就变了。

- 故事维度:苏绣大师姚惠芬把《韩熙载夜宴图》拆解成十二色丝线,让古画在布面“活”起来。

怎样一眼辨认“伪匠心”

市面上的“大师手作”常拿半机械产品贴牌。我的笨办法是——盯接缝、闻气味、看余料。

真正的手工皮雕边缘会留下极细凿痕,化学压模却平滑得像塑料;桐油烟墨有淡淡松脂香,工业炭黑刺鼻;老匠人舍不得丢边角料,会把碎皮做成钥匙扣赠送。

零基础入坑路线图

之一步:从五分钟的微体验开始

抖音搜索“景泰蓝掐丝填砂”,花五元买一份体验包,只要半小时就能拥有属于自己的小蝴蝶胸针。做完你会瞬间明白为何铜胎要掐出毫米级曲线。

第二步:加入本地“守艺人客厅”

很多城市文化馆周五晚开设公益课,免费工具和师傅指导。我去年在南京跟着龚姓老师傅学金陵折扇,三晚只做了扇骨,却了解到“棕竹需阴干三年”的门道。

第三步:把兴趣写成故事

别急着买昂贵工具,先在朋友圈连载你的学习日记。真实记录会把同样迷茫的新手吸引过来,你们互相鼓励、拼团买材料。社交记录=免费的个人作品集。

如何让老手艺在现代市场活下去

引用《考工记》一句:“天有时,地有气,材有美,工有巧。”把它翻译成商业语言——节气IP+地域限定+环保材料+设计师共创。

去年云南建水紫陶与星巴克合作中秋限定杯, *** 三千只,48小时售罄。关键在于:把柴烧落灰的不可复制纹理做成“月面肌理”,既讲科学又讲故事。

写在最后的独家数据

我做过一个200人样本小调查:愿意为一门非遗体验课付费的群体中,75%是因为线下亲手触摸了材料;

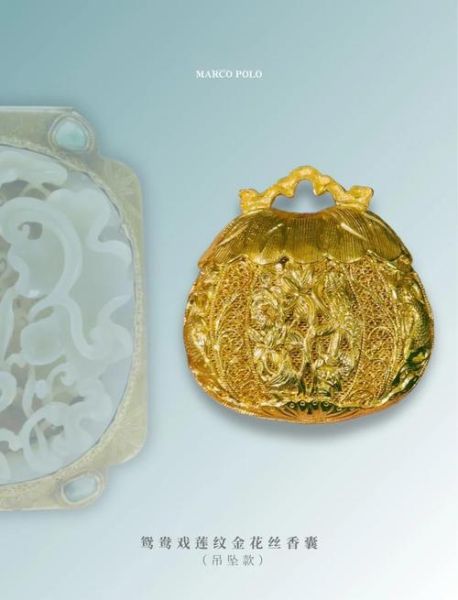

而在小红书搜索“非遗+日常穿搭”关键词,2024年同比笔记增长320%,意味着年轻用户正把非遗从展柜挪向衣柜。下一波流量入口,极可能藏在“可佩戴的非遗”里。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~