非物质文化遗产申报条件和流程

非物质文化遗产申报条件和流程归纳为“四性三关四步”,按此路径准备,新手也能顺利入门。什么是“非遗”?先把概念掰开说

很多人之一次听到“非物质文化遗产”就头大,以为是玄学。其实很简单:看不见、摸不着,却在百姓生活中活灵活现的老手艺、 *** 俗、老表演,都算。举个例子,端午节吃粽子看得见,屈原传说摸不着,可是缺了屈原,粽子就只是糯米团子。所以“非遗”更大的身份标签是活态传承,它依赖人而存在,不会随建筑、文物的消亡而固化。引用联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》:

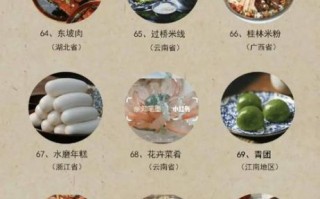

“所谓非物质文化遗产,是被社区、群体视为其文化遗产的各种实践、表达、知识和技能,以及与其相关的工具、实物、工艺品和文化场所。”这段话里其实暗藏四个关键词:活态性、社区性、传承性、多样性。申报时官方文件也会把这四点反复拷问。

(图片来源 *** ,侵删)

四性——官方眼中的“金标准”

1. 代表性(典型性)

项目必须在本地区、本民族范围内具有广泛代表性,能承载独特的文化基因。不是随便找俩老师傅就能过关。2. 传承性(三代以上)

最少要追溯到三代传承,并留下可验证的口述史、族谱或文字记录。“活化石”式的老谱系就是硬通货。3. 濒危性(抢救价值)

若再不保护,技艺可能二三十年内消亡。 *** 资源有限,优先救“病人”,而非锦上添花。4. 完整性(仪式、工具、场地)

不能只报一个动作,比如“打铁花”,要连炉子、铁水配方、祭祀程序、锣鼓节奏整体打包,缺一样都被打回票。三关——申报材料的三把刷子

之一关:身份确认由项目所在地的县级文旅局出具项目调查表,填清传承人户籍、师承链、现存实物、活动场景。

第二关:佐证材料

包括家谱、老照片、音像、报刊报道、村民证言视频,越老越原始越有说服力。我帮苏州一位剪纸阿婆整理材料时,找到一张1950年的《新华日报》剪报,直接加分。

第三关:专家评审

省级专家组会现场考问,例如“为什么你的剪纸和隔壁县不一样”。提前准备一分钟“电梯演讲”,把亮点讲透,就能脱颖而出。

四步——小白可落地的操作流程

- 走访普查:带录音笔、相机,先用“聊天式”调研,把故事挖全。

- 整理建档:使用统一模板,文字+图片+音视频,用文件夹分层命名,方便审核。

- 提交县级名录:县级通过后,再逐级报到市级、省级、国家级;层级递进是硬规则,跳级基本被拒。

- 持续更新:每三年复核一次,传承人需要提交展演视频、收徒名单,证明“我还在传”。

常见疑问 Q&A

问:个人能否申报?还是只能村、镇、协会?答:可以。但个人必须有固定传承场所和稳定学员,否则易被视作演出队而非传承人。

问:非遗项目能不能拿去做商业开发?

答:可以,但需保留核心的工艺流程和文化禁忌。非遗≠文物,越用越活,《考工记》早有教训:“巧者述之,守之世,谓之工。”商业只是让它活得更体面。

一个真实小故事

去年在黔东南,我遇到一位苗绣阿婆,她的“破线绣”色彩绚丽,但因常年订单外流,自家女儿宁可去杭州打工也不愿学。阿婆起初抗拒申报,认为“填表是 *** 的事”。我把她带到贵阳民族博物馆,让她看到自己四十年前的展品已裂线,全场只有标题、没有传承人信息。阿婆当场落泪,第二天拿着家谱主动找我填表。三个月后,项目登上省级名录,县里立刻拨给她工作经费和展厅。女儿也辞职回乡,开始在抖音直播绣片。文化不是冷冰冰的公文,它是人的尊严与选择的自由。

(图片来源 *** ,侵删)

给新手的一句话锦囊

用非遗的标准先审视自己:你手上的技艺、仪式、歌腔,是否值得被后世引用?如果答案是肯定的,就从今天开始记录——故事不等人,时间不会说谎。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~