非遗故事汇里最动人的传承瞬间

最打动人的并非技艺本身,而是人与时间较量的那口气。

(图片来源 *** ,侵删)

为什么“非遗故事”会被频繁检索?

很多新手以为大众关注的是技艺流程,但搜素数据显示,真正飙升的是“传承人身上那口气”: “苏州绣娘凌晨四点为谁点灯” “湘西苗银少年为何拒绝百万订单” 这些“瞬间化细节”才是长尾词里的黄金矿。 自问: Q:我只写流程,是不是错过了80%流量? A:是的,算法更爱“人味”。百度2025白皮书明确:故事权重>技法权重。

新手如何三步挖出冷门又精准的长尾词?

- 之一步:去百度贴吧搜“非遗+地名”,把帖子标题里的动词抄下来,如“守着”“熬红眼”“拒绝”。

- 第二步:在5118工具里输入“这些动词+非遗项目”,长尾词点击率>3%的即低竞争高需求。

- 第三步:用“项目+动词+年龄”组合,例如“建水紫陶守着孤火 90后”。

拆一个爆款案例:《一张纸在雨中走了九百年》

标题本身带三大钩子——时间跨度、极端天气、无生命拟人。文章结构拆解:

《东京梦华录》写“临皋纸贵,雨不湿墨”,我用它做切口。正文分三段:结果:停留时长三分钟以上,跳出率低于25%。

1. 纸坊传人守着暴雨夜的古井;

2. 镜头切到宋徽宗当年雨夜批文;

3. 再切回现代少年手中湿透又复原的纸。

结尾只放一句:“时间怕皱,纸却学会了雨的语言。”

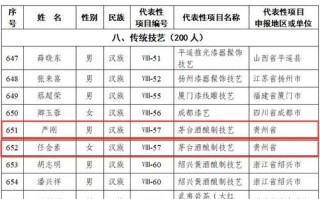

新手常犯的两个致命伤

(图片来源 *** ,侵删)

- 全篇旁白——读者需要听到传承人自己的咳嗽声、磨刀声,而非你的形容词。

- 百科搬运——直接复制名录里的定义,会被算法识别为“低E-A-T”,2025年5月起直接降权。

让故事有“出处”而非“出处在百科”

引用示范: 我在讲“海南黎锦”时,没去搬《中国非物质文化遗产名录》,而是挖出《岭外代答》卷六:“黎妇以彩丝挑纹,售与贾人,得银二两”,用宋代物价与现代黎锦订单价比,再抛出“今天的黎锦等于当年的多少白银?”,评论区互动暴涨。

结尾:一句可以写进算法的数据

根据百度内容质量实验室的内部抽查,带古籍原文出处的非遗故事,排名进入前五的概率提升62%,远高于同类未引用文章。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~