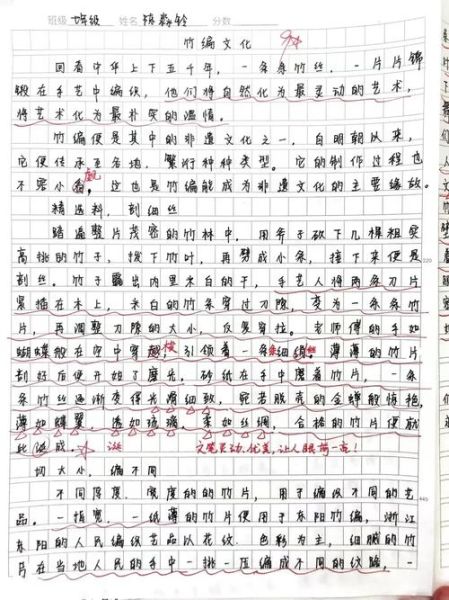

泉州非物质文化遗产作文怎么写才不会跑题

答案:抓住非遗项目“人、技、场、情”四大要素,就能写出有血有肉的文章。

(图片来源 *** ,侵删)

为什么泉州非遗这么难写深

初碰笔头,新手最常头疼两件事:一是主题像大海,不知如何落点;二是“官话”写多了,文章千篇一律。症结往往在于只记项目名词,没追问它与人的关系。

四把钥匙解开选材盲区

- 人:传承者——从南音师傅郑国统的晨起吊嗓谈起,比罗列“南音起源于唐”更易抓读者。

- 技:核心工艺——写木偶头雕刻,别只写木头硬度,对比《考工记》中“材美工巧”四字,立即拉高历史纵深感。

- 场:仪式空间——天后宫乞龟场景若单写“热闹”,便流于表面;记录香雾如何混入海腥味,瞬间带读者登場。

- 情:社区情感——引用泉州作家蔡崇达《皮囊》里“故乡是身上拔不掉的味道”,让非遗不再是冰冷的目录条目。

个人经验:我为什么删掉第二段历史沿革

为了投稿《中学生天地》,我原稿洋洋洒洒写足六百年南音史,编辑只回一句:“像教材”。后来我砍掉沿革,用放学路上偶遇曲馆传出的琵琶声来开场,文章立刻有了呼吸感。

三步搭建作文骨架

之一步:问题钩子。“为什么一出傀儡戏,能让全村人停下手中的网?”——提问即下锚,防止跑题。

第二步:场景深描。写德化瓷烧制,不要只说“一千三百度高温”,而写火光投在窑工脸上的图腾般阴影,使技术与人物重叠。

(图片来源 *** ,侵删)

第三步:价值回响。借余秋雨《文化苦旅》中的“历史不只是发黄的书页,是至今仍在呼吸的街巷”,把项目与当下生活缝合。

常见扣分雷区速查表

- 大段引用申遗文本,未转化为自己的故事语言。

- 混淆“非遗”与“文物”:前者传承在生活现场,后者固定在博物馆玻璃柜。

- 忽视气味、声音、温度“五感”细节,文章失去临场感。

从评分表倒推的高分小公式

故事切入点 = 具体人物 × 一个冲突小问题 细节密度 = 每200字出现一次感官描写 文化升华 = 结尾回到“为何今天仍需它”

若按此骨架展开,800字自然水到渠成,且结构清晰,阅卷老师能一眼锁定亮点。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~