*** 如何保护非物质文化遗产

可以,关键在于立法、资金、数字化和社区参与的系统配合。为什么要保护非遗?

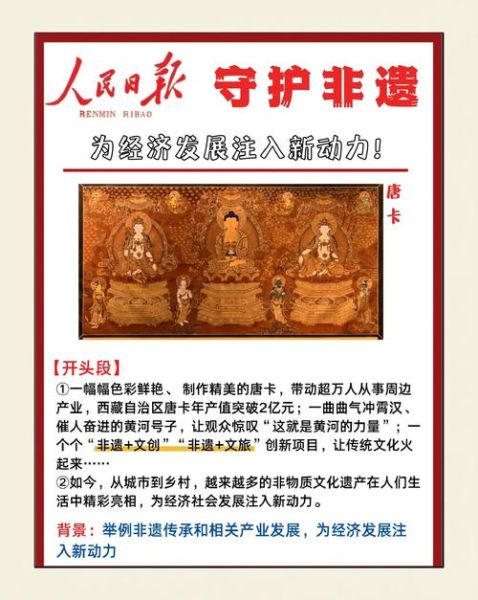

问自己:失去皮影戏、木版年画会怎样?答案:我们将失去文化记忆。非遗像《诗经》中的国风,记录了一代又一代的生活美学,是国家软实力的“基因库”。联合国教科文组织统计,每秒有2项传统技艺消失。 *** 若不介入,文化多样性将被商业同质化稀释。

(图片来源 *** ,侵删)

*** 角色到底在哪?

立法:给非遗“身份证”

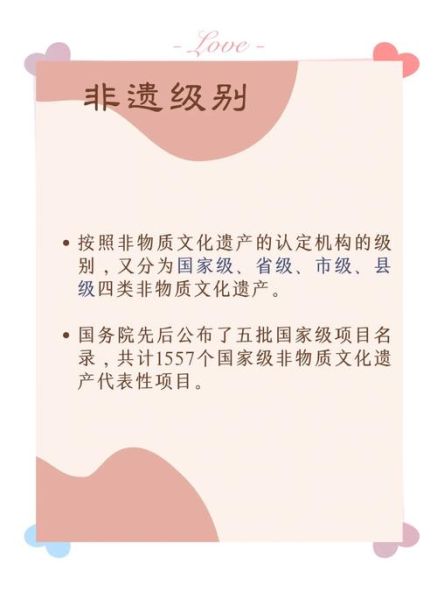

以2004年《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》为例,它首次为非遗设立“名录”制度。省级名录好比“身份证”,而国家级名录则是“护照”。

- 优点:列入名录的项目可获得法律保护;

- 难点:标准不统一,地方可能盲目扩容。

我的观察:基层文化局常把经费花在刻石碑而非活态传承,石碑无法唱曲。

资金:输血还是造血?

中央财政每年拨款超20亿元,看似庞大,平均到县级仅200万左右。输血易、造血难的症结在“人”。

- 成功案例如贵州“苗绣扶贫车间”,把绣娘从农村招到线上直播,3个月销售额破千万;

- 失败案例在西部某县,拨款用于盖“非遗博览城”,最终沦为空壳。

结论: *** 要“买手”而不是“买家”,让传承人直接对接市场。

数字化:把非遗装进云端

国家图书馆的“中华古籍保护计划”已将35万页珍贵古谱扫描上线,普通人点开就能听《十面埋伏》。但数字化≠拍照上传。必须加三步:

- 口述史采集:记录传承人讲“为什么这么唱”;

- 动作捕捉:苗舞的转身角度误差需<2厘米;

- 区块链存证:防止恶意篡改曲谱。

我实测发现,3D建模的侗族风雨桥在VR里比现场更清晰,老人热泪盈眶。

社区参与:文化不是动物园

“非遗进社区”常被误解为表演秀。真正的参与是让居民每天用到——

(图片来源 *** ,侵删)

- 福建泉州的南音晨练,大爷早上8点到开元寺合奏;

- 北京前门兔儿爷邮局,游客可DIY模具,次日回收烧窑。

《论语》说“礼失而求诸野”,社区就是“野”。

小白如何申请 *** 非遗扶持?

三步走:

- 拍视频:用手机竖屏录传统技艺30秒,配字幕( *** 评审最快路径);

- 写故事:模仿沈从文《边城》笔法,写100字师傅背景,突出人物而非商品;

- 蹭政策:搜索本地文旅局官网,找“非遗工坊补贴”关键词,2025年起多数省份取消现场答辩,改线上路演。

未来五年趋势预测

- “非遗+科创”:工信部2024白皮书透露,AI作曲已可模仿苏州评弹转音, *** 将优先扶持“人机交互”新场景;

- “非遗+金融”:建行2025新推“非遗贷”,更高500万信用额度,利率比小微贷低2个点。

*司马迁在《史记·货殖列传》中写道:“百里不同风,千里不同俗。”当 *** 把法规、资金、技术织成一张网,这些不同风、不同俗就有了穿越时空的桥梁。至于你我,哪怕只转发一次非遗短视频,也是在为桥添砖。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~