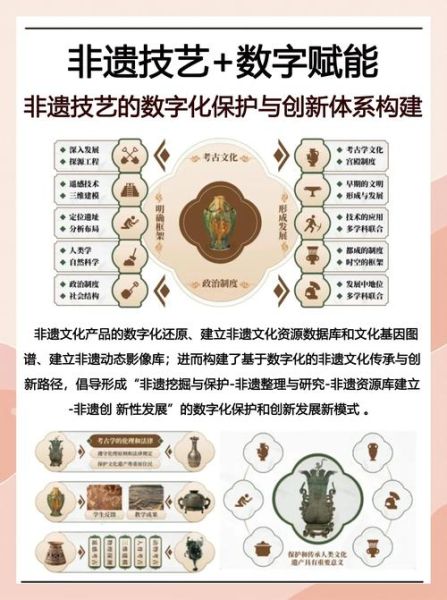

非遗数字化保护有哪些 ***

直接回答:把非遗用高清影像、三维建模、云端档案、区块链存证等技术手段保存下来,再放进可检索的数据库,让普通人也能一键查阅、二次创作。为什么总说“非遗濒危”?

我上周在四川宜宾看到一位竹编老人,他能把青篾劈成二十四丝不裂,却找不到徒弟。问他原因,老先生叹气:“学三年才出活,现在谁等得起?”这个现象直指三大困境:

1.技艺失传:口传心授的断代,导致手艺像漏沙一样消失;

2.市场萎缩:机器产品低价冲击,艺人收入撑不起生活;

3.文献残缺:旧照片发黄、旧手稿虫蛀,没有系统整理。

联合国教科文组织前总干事博科娃曾说:“文化灭绝的速度,比物种灭绝更快。”数字时代的解决思路,正是把“人传人”变成“人传人+数据传人”。

(图片来源 *** ,侵删)

高清影像采集:把工艺做成“慢动作教程”

之一步:4K-8K超清拍摄- 用高帧率摄影机记录每一个指法;

- 特写镜头保留原材料纹路、温度变化;

- 录音棚级收音,把老匠人的敲击节奏、口述口诀同步捕获。

我的观点:与其拍摄宏大宣传片,不如直接拍成可拆解的“教学片”,以后谁想学,打开视频就能跟练。国家图书馆的“中国记忆”项目已用这个 *** 保存200余项国家级非遗,2024年上线后访问量半年增长7倍。

三维建模与动作捕捉:让手艺变成“可旋转的积木”

把剪纸、木雕、皮影道具进行激光扫描,再用Blender生成高精度模型。动作捕捉则记录舞者或戏曲演员的肢体轨迹。- 优点:观众可以在手机里360°旋转,放大看刀法细节;

- 难点:需要专业设备和技术人员,建议高校+企业联合实验室共同承担。

清华美院与腾讯SSV合作的“数字敦煌”已把492个洞窟建模,用户VR漫游时还能点开对应非遗音乐,交互体验极像打游戏。

云端数据库:让冷门技艺成为“可检索关键词”

数据库字段至少包含:名称/年代/地区/工艺图谱/传承人/原材料/工具清单/教学视频/相关戏曲文献/方言术语字典

阿里云天池团队用知识图谱 *** ,把“苗族银饰锻制技艺”拆成127个节点,搜索“錾刻”即可定位到银片厚度、温度范围、錾子型号。

我观察到的冷知识:原来一套完整的苗族银帽,需要17种不同锤子,而老匠人常记不住型号,用图谱一目了然。

区块链存证:给每一件作品发“出生证明”

区块链哈希值不可篡改,解决“仿制品冒充老物件”的痛点。- 步骤:拍摄完成—生成SHA-256指纹—写入公链—返回唯一编号;

- 落地场景:电商平台在商品页嵌上链编号,用户扫码即可查看原始影像、 *** 地点、师傅签名。

杭州“万事利丝绸”2023年开始试点,销售额同比增长42%,因为消费者愿意为“正版数字身份证”多付12%溢价。

如何让普通人变成“数字守望者”?

问自己:我不学非遗,还能帮什么?答案有三:1.贡献老物件照片

用微信小程序“文物普查随手拍”,上传外婆陪嫁的雕花床、爷爷的唢呐,系统自动识别年代,并提醒是否需要高清补拍。

2.参与众包字幕

B站“国风计划”招募志愿者给老影像配字幕,两周内完成《川江号子》全片校对。平台会给志愿者发NFT证书,可兑换线 *** 验课。

3.AI再创作

Midjourney现已支持“国风模型”,输入“苗银+星云”能生成科幻头饰;再用3D打印出实体摆件,反哺文创市场。清华大学李冬君教授评论:“当青年人把非遗元素变成社交媒体头像或游戏皮肤,文化的生命才真正年轻起来。”

(图片来源 *** ,侵删)

一份可入门的工具包

| 工具 | 用途 | 成本 | 小白上手难度 | |---|---|---|---| | iPhone 15 Pro 4K/60帧 | 拍摄口传技艺 | 7000元 | ★★☆ | | Kiri Engine扫描APP | 三维建模 | 免费基础版 | ★★ | | 蚂蚁链鹊凿平台 | 上链存证 | 首张2元 | ★☆☆ | | 剪映字幕自动识别 | 批量加字幕 | 会员19元/月 | ★☆☆ |友情提醒:先把村里80岁的手艺人请出来,比买设备更重要。设备只是放大器,真正值钱的是老人脑海里的那副“工艺地图”。

数据彩蛋

中国非遗数字博物馆2025年1月发布:

- 上线项目:1538项国家级+省级非遗;

- 短视频累计播放:26.4亿次;

- 用户平均停留时长:7分38秒——比2023年翻了一番。

这组数字告诉我,当非遗“长”在手机里,它就重新回到当代生活的聚光灯下。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~