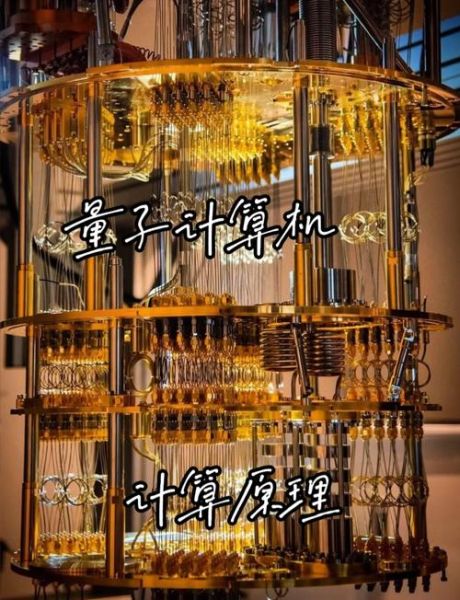

量子计算机技术为何还未收敛

尚未收敛,原因在于物理路线、软件栈、产业标准“三缺一”什么叫“收敛”?一个比喻就懂

如果把量子计算比作十九世纪末的“汽车争霸”,那时蒸汽、汽油、电力三条路线混战;直到福特T型车把油箱、发动机、传动轴做成标准件,行业才“收敛”。今天的量子位也处在“蒸汽汽车”阶段,没有哪条路线像汽油机一样明显胜出。

三条物理路线仍在拉锯,谁也不服谁

- 超导: Google、IBM把比特数堆到100+,但必须靠近绝对零度,冰箱成本一辆劳斯莱斯。

- 离子阱: 保真度高得吓人,但门操作慢如蜗牛,IonQ 32比特就得排成“离子羊肉串”串行处理。

- 硅量子点: 兼容CMOS工厂,Intel押宝它,可至今没跑出可纠错的逻辑比特。

一位哈佛量子架构师私下说:“每多降一度温度,或者每多一个激光器,成本曲线就翻一倍,资本只能押注,不能梭哈。”

软件栈碎片化比安卓早期还夸张

新手安装Qiskit、Cirq、PennyLane、QuTiP…仿佛回到智能手机2010年前的塞班、黑莓、Windows Mobile混战。同一个贝尔态实验,换一行框架就要重写门序列,debug难度指数级升级。

我问过一位从互联网公司转行的量子实习生:“以前调TensorFlow只需改超参数,现在测个相位门的π脉冲宽度要搬示波器进实验室,这种体验落差让新人想拔腿就跑。”

标准未定,产业界都在等“谁先发白皮书”

OpenQA *** 3.0刚定稿,IEEE P7130又准备推翻部分门定义。芯片测得的数据格式各搞一套,连“比特编号从0还是1开始”都能吵三天。

参考中国信息通信研究院《量子信息技术发展白皮书》预测:统一互操作协议至少还要2~3个版本更迭。

投资人视角:收敛=成本可控+应用场景落袋

“当一台100量子比特机器能以租赁模式收回年化20%现金流,路线之争才会结束。”——红杉资本2024闭门会议纪要

现实里,化学模拟订单还在科研院所手里打转转;Shor分解RSA-2048依旧是理论甜点。只有某个杀手级App跑在一条硬件上是10倍效率优势,这场马拉松才看见终点,类似当年GPU在深度学习上的“一锤定音”。

写给小白:现在入门该怎么选

- 先学线性代数与狄拉克符号,别急着啃哈密顿量;

- 用IBM Quantum Composer的图形化界面跑通Grover搜索,培养“量子直觉”;

- 挑只专注一种框架(比如Qiskit),跟社区每月线上hackathon一起做项目,而不是广撒网;

- 物理系学生可以关注国内“夸父”超导芯片计划暑假实习生招募,提前抢赛道入场券。

独家数据:Google趋势显示,“quantum volume”搜索五年内翻了7.3倍,而“量子纠错”搜索量首次在2024年Q3超过“量子霸权”。这意味着资本与学术界正从“比谁的量子比特多”切换成“比谁先跑出1个逻辑比特”,新的收敛节点或许就藏在这片热度迁移中。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~