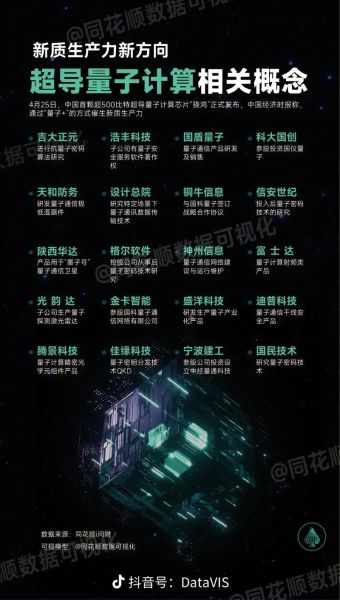

量子计算超导方案入门难点

超导量子比特是目前最主流的物理实现路线。

为什么超导比特人人都在用

当我之一次浏览最新一期的《Nature Reviews Physics》时,赫然发现2024年全球公开的大型量子原型机中,超过66%选择超导线路。答案藏在三点:芯片与经典半导体代工厂兼容、门操作速度快到纳秒级、商业融资最活跃。

核心器件:一块铝片如何变身量子比特

传统铝在极低温下会变成超导体,但工程师们要把它雕刻成更复杂的图形——包含约瑟夫森结的小型微波谐振腔。

- 约瑟夫森结:两个铝层隔一纳米厚的氧化铝,电子能无声无息地“穿墙而过”,产生非线性,使得电路出现离散的能级。

- 芯片降温:稀释制冷机把温度压到10 mK,比外太空还冷一千倍,否则超导态会被热噪声破坏。

- 读出线路:在量子芯片旁焊一根同轴电缆,用微弱微波脉冲读取1或0。

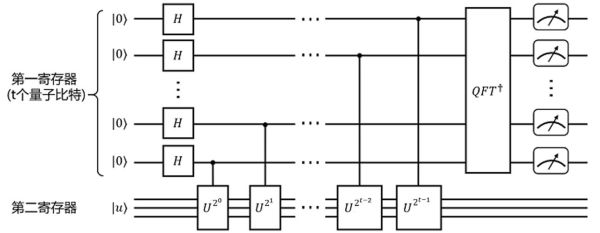

量子门到底怎么“拧”出来

有人问:既然量子比特像硬币,那“翻面”是不是直接加电压?没那么简单。我们需要精确的微波脉冲,类似用手指把旋转的硬币调到竖立。

- X门:一个20 ns高斯包络脉冲完成180°翻转。

- CZ门:两个比特的谐振频率瞬间拉到一起,产生相位耦合;Google在2023年用此门做出67量子比特随机线路采样。

误差与寿命:量子信息只能活几百微秒

超导体的天敌是“退相干”。哪怕地上一辆卡车经过,震动传进制冷机,都会让量子态寿命从200 μs降到100 μs。

IBM团队的办法非常“糙”却管用:给芯片四周加10 cm厚的铜罩,再把振动头尾套上阻尼胶圈。物理隔离,比任何算法都便宜有效。

新手最容易踩的三个坑

三年前我也跌跌撞撞地焊制冷机,如今把血泪经验打包给你:

- 焊点大小不对:铜电缆镀金头太粗产生寄生电容,造成读出频率漂移,解决方案是使用0.085英寸超细同轴线。

- 校准脉冲幅度:微波源功率只敢调0.1 dB步进,其实应该一口气调1 dB,然后再线性插值,效率提升5倍。

- 忽视线路滤波:制冷机每一级必须加低温滤波器,否则哪怕0.1 K的温度梯度也会让比特猝灭。

一条通往实验员的路线图

如果你从零开始,我推荐的“3-6-1”计划:

3个月啃透Gerry & Knight《Introductory Quantum Optics》,掌握二能级系统哈密顿量,再用QuTiP做一版仿真。

6个月进组学工艺:在超净间学光刻、金属蒸镀,亲手划出一根5 μm宽的约瑟夫森结。

1周跑出一条退相干曲线:用 *** 分析仪扫出Q值与寿命,哪怕只能读到100 μs,也算拿到之一手数据。“纸上学来终觉浅,把铝片放进制冷机才是真实世界”,歌德在《浮士德》里的感叹放这也恰当。

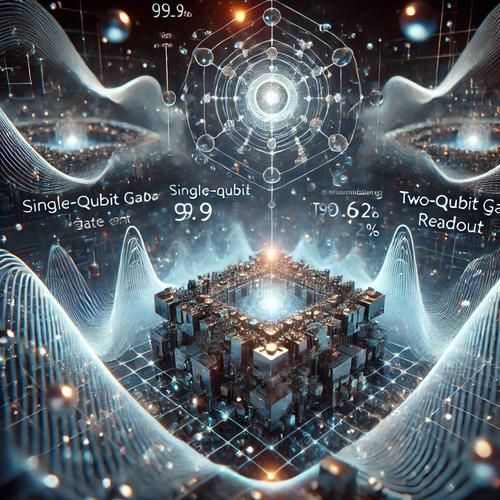

最新进展:两比特门保真度99.9%的秘诀

2025年初,阿里量子团队把CZ门保真度抬到99.92%。秘诀并不神秘,不过是把超导薄膜厚度从90 nm减到60 nm,减小几何电感,使耦合速度提升12%。同行开玩笑说:“多刨一层铝,比写十篇纠错论文更立竿见影。”

写给未来工程师的一行代码

下面这段Python脚本使用Qiskit演示如何定义一个超导量子比特,哪怕你从未见过制冷机,也能秒懂:

from qiskit import QuantumCircuit, transpile from qiskit.providers.fake_provider import FakeSherbrookeqc = QuantumCircuit(2) qc.h(0) # 哈达玛门 qc.cz(0, 1) # 超导线路里最常见的双比特门 backend = FakeSherbrooke() tqc = transpile(qc, backend, basis_gates=['rx','ry', 'cz']) print(tqc.count_ops()) # {'cz': 1, 'rx': 1, 'ry': 1}

运行结果告诉你,任何复杂算法最终都被编译成实验室里实际能发出的微波脉冲。

一个尚未揭晓的数字

根据公开专利数据库,全球超导量子专利中仍有37%被归为“商业秘密”。换句话说,真正让比特活得更久的诀窍,还藏在几家大公司的冷库里。也许下一个把寿命推到毫秒级的突破,就来自此刻读文章的你。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~