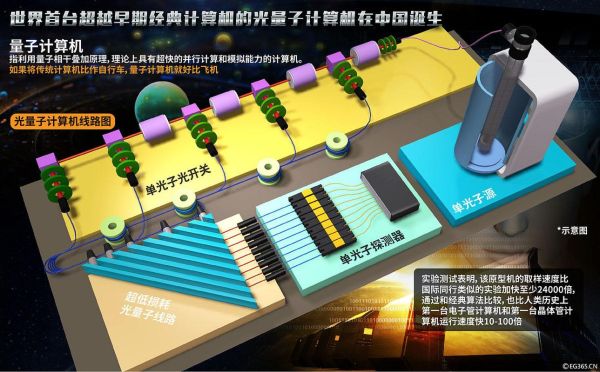

量子计算机技术定义是什么

是:利用量子叠加与纠缠特性,以量子比特进行数据并行处理的下一代计算形态。“若你不懂,就让好奇心成为你更好的老师”,王小波曾在《沉默的大多数》里这样提醒过我们。当传统笔记本遇到摩尔定律极限时,很多人之一次在网页上敲出“量子计算机技术定义”这行字。以下内容从零开始拆解这个概念,给完全没背景的你准备一次轻松的入门散步。

一分钟看懂量子计算机与传统芯片差异

你可能想问:既然都有“计算机”三个字,为什么还得再造一种?

答案藏在最小工作单元上。家用电脑只认识经典比特,要么是0,要么是1。量子世界里,单个量子比特(qubit)却同时处在0和1的混合概率云里。借助这个“既此亦彼”,一台50个量子比特的机器理论上就能并行处理2⁵⁰种状态,这个数字已经超过目前全网网页存储总量。

三大关键词背后的日常比喻

叠加

想象把一枚硬币抛向空中,它在转动的那几秒里既不是正面也不是反面,而是“两种可能性的叠加”。叠加告诉我们:计算不必一步步来,可以先让答案在云雾中一起成长。

纠缠

把两颗硬币绑在一起旋转,只要测量其中一颗,另一颗即刻呈现相反结果。薛定谔称这种现象为“鬼魅般的超距作用”——纠缠让量子比特之间共享命运,任何操作信息瞬间同步,大大节省通信开销。

退相干时间

再精妙的叠加也会因噪声破坏,好像硬币最终掉到地面。退相干时间衡量量子态“存活”多久。IBM在2023年将超导量子芯片的退相干时间纪录提升到260微秒,可别笑时间短,对量子逻辑门来说已足够完成数百次高保真动作。

为什么“定义”如此难写进一句话里

中国经典《孟子》有云:“尽信书则不如无书”。如果你仅仅盯着某本教材,很容易被量子计算≠量子退火、量子模拟≠通用量子计算这类细分流派弄糊涂。

我的观察:官方定义年年在改,背后原因是硬件形态持续进化。最初人们只把离子阱算量子机,后来超导、光量子、硅量子点统统被拉进队伍。换句话说,当新技术出现,就必须把“定义”这顶帽子再往前戴一点。

小白常见四个误解一次扫清

- 误解:量子电脑会取代手机

真相:量子芯片功耗高且需接近绝对零度,离日常口袋场景尚远。 - 误解:量子=瞬间算完任何事

真相:它只在特定问题(如因数分解、分子模拟)上显现优势,刷微信还是经典芯片更快。 - 误解:量子纠缠能隔空传物

答案是否定的。纠缠传递信息而非物质,《三体》里的智子只是科幻想象。 - 误解:量子加密等于无法破解

实际情况:Shor算法已经宣告了RSA的死刑,但量子通信 *** 同时提供了物理层级的防窃听机制,两种技术互相博弈。

量子计算的下一步路线图

麦肯锡2024年5月发布的《量子计算商业化前瞻》预测:到2030年,全球制药公司约有30%的新药先导分子将通过量子模拟寻找。我个人更看好材料方向的突破,铜氧化物高温超导的机理也许就能在这一代芯片里算明白。

别忘了,技术史里每次颠覆性进展都伴随一次“重新定义”。今天我们把量子计算机称作“下一代计算”,十年后也许会发现“计算机”这个词本身就因它变得狭义。

如果你已经准备好让好奇心继续发酵,试着去IBM Quantum Experience注册一个账号:亲手跑一段5比特“Hello Quantum”,你会发现教科书里冷冰冰的希尔伯特空间,原来也能被鼠标点成彩色。

正如狄拉克所言,“方程式的美,比实验结果更早透露宇宙的真相”。量子计算机技术定义的迷人之处就在于,它永远在定义自己。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~