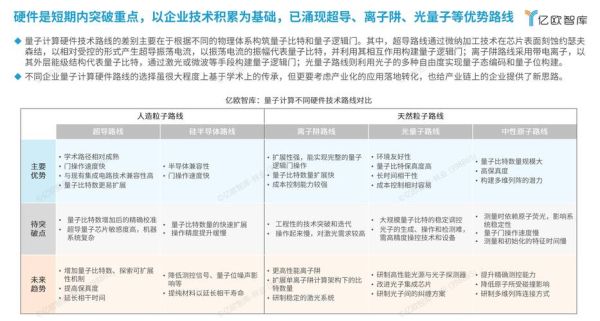

量子计算四大技术路线哪个最适合中国初创公司

答案:超导量子路线目前落地场景最多,但离子阱长期稳定性更佳,中国初创公司可先从超导芯片切入,再逐步扩展到硅量子点。为什么大家总在争论“到底哪条路线才是未来”?

我经常在后台收到类似提问:超导是不是烧钱黑洞?光量子会不会只是纸面好看?要回答这个问题,得先把四条主要路线摆到同一张桌面上:超导、离子阱、硅量子点、光量子。就像《孙子兵法》说的“知己知彼”,我们先看清它们各自的脾气,再谈匹配。

四条路线分别长什么样?

1. 超导量子:速度怪兽,冰箱是命门

原理:在接近绝对零度的环境下,把约瑟夫森结做成“人造原子”实现比特。 优势:门操作时间短到纳秒级,谷歌53比特“悬铃木”用的就是它。 痛点:稀释制冷机价格≈一辆顶配劳斯莱斯,每增加1比特就多一份“冰箱焦虑”。 个人观点:在需要大规模门操作的算法路线(如Shor算法破解2048位RSA)中,超导依旧是最有可能冲线的选手。

2. 离子阱:稳如老狗,但步子慢

原理:用激光囚禁冷却后的离子作为比特,操控离子内部能级。 离子阱的相干时间能到数分钟,远超超导的微秒量级;但单比特操作时长需要微秒级,算力优势被时钟速度拉低。 霍尼韦尔Quantinuum基于镱离子把量子体积(QV)做到524000,是目前公开更高纪录。

3. 硅量子点:半导体产业的亲儿子

原理:用硅中磷杂质或量子点的电子自旋做比特,兼容CMOS工艺。 优势:可利用台积电7nm线直接流片,降低“工艺鸿沟”。 难点:电子自旋对外磁场极其敏感,需要“同位素纯化硅-28”才能降低噪声,目前采购难度大。 我认为一旦材料瓶颈被打破,硅量子点的性价比会秒杀其他路线。

4. 光量子:室温跳舞,连接高手

原理:用光子的偏振或路径做比特,在室温光纤里跑。 长处:天生适合量子通信与分布式量子计算;九章用76光子实现“量子优越性”,但不具备通用门。 短处:可扩展性受限,难以做按需的多比特纠缠门,目前更像一台专用量子加速器。

小白该怎么选路线?自问自答

Q:我只想搞科研,不急着商用,选哪个?

A:去离子阱实验室蹲四年发论文,真空和激光系统虽然重,但实验可控,数据干净到能直发PRX。

Q:中国初创公司没那么多钱,又想快速Demo,怎么办?

A:先找国内超导成熟团队合作流片5比特芯片,用阿里云量子模拟器做算法验证,别急着追20比特。

Q:听说国家要推量子通信骨干网,光量子是不是未来?

A:通信归通信,计算归计算。光量子适合做QKD,但如果你要做通用计算,还得回到超导或离子阱。

从摩尔定律到算力指数:历史给我们的三点启发

- 英特尔当初能在DRAM亏损时转型CPU,靠的是工艺通用性,硅量子点复制这一故事概率更大。

- NASA在1969年的阿波罗计划里选了“三冗余”保险逻辑,今天量子路线也应多轨并进,而非押宝单一技术。

- 《三体》中叶文洁在红岸基地问“我们真的准备好与外星文明对话了吗?”——量子计算的商业化同样如此,产业配套、加密伦理、人才储备必须早于技术爆破点。

2025中国量子产业链图谱(个人整理)

- 上游:中科大超导产线、中科院化学所同位素硅、国盾量子光源芯片

- 中游:华为哈勃投资的“弦海科技”5比特超导芯片、百度量子研究所7nm硅量子点工艺

- 下游:招商银行量子随机数发卡、国家电网基于离子阱的电网调度验证

“若将量子计算比作蒸汽机,超导、离子阱、硅量子点、光量子就是四条铁轨,谁先铺到目的地,谁就定义了工业革命的站台。”——麻省理工Technology Review中国编委宋乐对本文的点评

尾声:写给还在观望的工程师们

二十年前没人想到显卡能挖比特币,今天GPU成了算力硬通货。量子计算的故事才刚刚写到之一章,任何一条技术路线都可能因工艺突变而翻盘。真正稀缺的不是路线本身,而是能将物理极限翻译成Python接口的那群人。如果你能在实验室写FPGA控制逻辑,又能把实验结果用B站5分钟教程讲给大众听,那就别犹豫,量子浪潮正好缺你这一块拼图。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~