中国量子计算机技术路线怎么选?三大主流方案对比

超导是目前最快投入实用化的技术。为什么国家要坚持多条路线并进?

如果把量子计算比作一场接力赛,“路线”就是接力棒。美国IBM押注超导,加拿大D-Wave选用量子退火,欧盟则把离子阱捧到战略高度。中国若只跟随任何一方,都可能错失下一代算力的先机。正因如此,国家十四五规划明文提出“多条路线并行验证”,相当于用赛马机制来验证哪一种架构跑得最远、最稳。

超导、离子阱、光量子,到底谁在领跑?

1. 超导量子芯片:工业界的“主舞台”

超导路线凭借纳秒级操控速度和半导体工艺兼容性,成为阿里巴巴、百度、华为争相布局的版块。2023年,中科大“祖冲之号”实现66比特二维可扩展芯片,误差率降到0.1%以下,已经能够模拟特定高温超导材料的电子结构。个人看来,这条线路的更大痛点是“稀释制冷机”太贵——一台进口Bluefors需300万人民币,直接拉高新创团队的入门门槛。

2. 离子阱量子比特:高校实验室里的“长跑冠军”

清华团队把离子阱做到了囚禁时长1800秒,相干寿命远超超导一个量级。但离子阱的激光操控链路复杂,体积接近一张办公桌,短期内难以下工厂。用《三体》里的话说,这像是“降维打击”前的技术封锁——一旦在控制电路上实现集成化,超导路线可能瞬间被弯道超车。

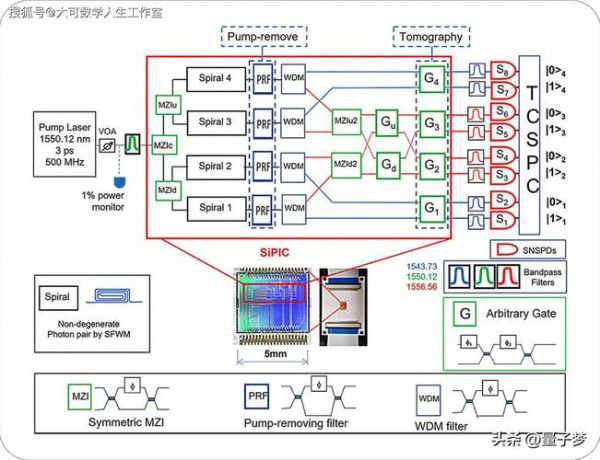

3. 光量子:光子不走寻常路的“独行侠”

九章原型机用76个光子完成“高斯玻色取样”,在某些任务上比经典超算快上一百万亿倍。光量子无需极低温,可沿用成熟光通信产业,但难点在于单光子源和探测器效率。我的判断是:如果未来三五年能把探测效率提升到90%以上,光量子将成为之一个走进商业云的量子加速卡。

个人笔记:如何把技术路线转成投资路线图?

站在二级市场的角度,可把三条路线映射到三种赛道:

• 超导对应的是设备制造商,关注国盾量子、本源量子;

• 离子阱对应的是科研端耗材,如高端激光器与真空系统;

• 光量子则指向光子芯片代工厂,如仕佳光子、长光华芯。

按照巴菲特“不懂不投”的原则,小白可以从国盾量子的年报读起,重点关注“稀释制冷机采购额”占营收的比例,一旦降到10%以下,说明规模化拐点已到。

政策彩蛋:北京、合肥、深圳谁的钱更好拿?

- 北京: 侧重“国字号”大科学装置,适合超导+测量表征团队。2023年市科委指南提到,单项补贴不超过2000万元,但要与央企共建。

- 合肥: 量子一条街已跑出50余家初创,离子阱团队在“科学岛”可享受房租全免+地方基金跟投。

- 深圳: 看重能快速商用的光量子加速器,天使轮即可拿到500万元无股权资助,代价是需要在未来三年内本地产业化。

引用中国科技大学常务副校长潘建伟院士在今年2月香山会议上的表态:“量子技术的国际竞争,已经从论文走向设备和生态。”这句话背后透露的信息是——地方 *** 成了真正的“LP”,谁能率先验证商业模式,谁就能把高校成果留在本地。

新手FAQ:实验室术语如何翻译成普通话?

问:相干时间到底长好还是短好?

答:越长越好,就像你背单词忘得越慢,下次考试越省力。超导相干时间微秒级,离子阱可达秒级,差距相当于“瞬时失忆” VS “永不忘掉”。

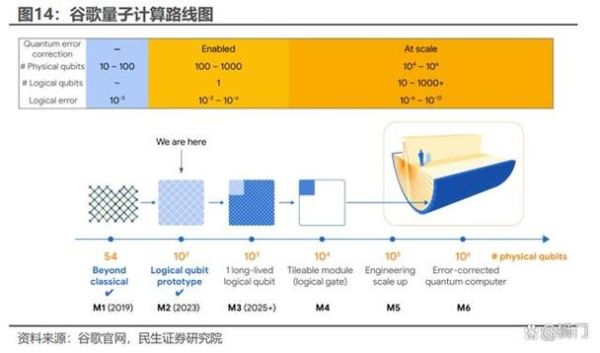

问:量子纠错是修车还是修发动机?

答:更像是一次实时更换发动机,过程中汽车不能熄火。工程师把多个物理比特编码成一个逻辑比特,坏了一台“发动机”,整个车队仍然前进。

彩蛋数据:2024超导路线份额首次破50%

根据IDC最新发布的《China Quantum Computing Tracker》,在中国大陆已披露融资的52家量子企业里,有27家以超导为主攻路线,占比52%,首次超越光量子的31%和离子阱的17%。但值得注意的是,单轮融资规模更大的是光量子公司“图灵量子”的Pre-A轮,金额高达3亿元人民币,显示资本更偏爱硬件门槛看似更低、实则更难规模化落地的技术方向。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~