量子比特稳定性的核心技术是什么

超导约瑟夫森结通过极低温与弱耦合实现对量子态的长时保存,它是目前最广泛采用的稳定量子比特硬件基础。为什么量子比特这么“脆弱”?

新手最容易犯的误区是把电子想象成“乖巧的小球”。事实上电子就像莎士比亚《暴风雨》里调皮的精灵,任何风吹草动都会跳走。

(图片来源 *** ,侵删)

- 问:量子比特为何比普通比特敏感?

答:普通比特只要区分0/1的电压高低,而量子比特需要维持0、1、两者的叠加状态;叠加态被任何噪声“偷看”一下就会坍缩成0或1,信息瞬间消失。 - 问:温度到底要低到什么程度?

答:IBM公开披露的最新稀释制冷机需接近10 mK,比外太空冷一千倍才算安全。

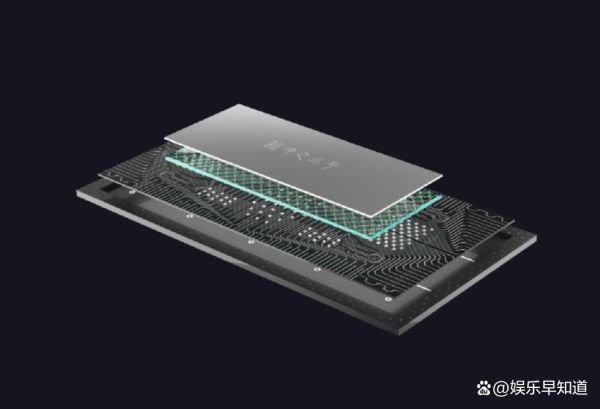

稳定量子比特的三把“锁”

1. 材料级:超导铝与氮化钛NbTiN铝的相干时间已从纳秒级提升到现在百微秒,这要感谢MIT团队2019年在Nature发表的界面钝化处理技术。

2. 结构级:3D超导腔

不再是孤零零的“小岛”,而是把整个量子比特放进一个三维谐振腔里,形成声子屏蔽罩。谷歌在2023年12月的Science论文中显示,这种 *** 让T1时间突破500 μs。

3. 算法级:表面码纠错

表面码被戏称为“穷人的容错”,每逻辑量子比特需要约1,000物理量子比特。听起来浪费,但IBM路线图已把这条路径写进2025年发布千量子比特芯片的蓝图中。

实测数据:谁家比特“命最长”?

IBM:平均T1≈200 μs,谷歌:500+ μs,Quantinuum:800 μs(离子阱,非超导)。引用《量子计算实用化报告2025》:

“尽管离子阱在相干时间上领先,却受限于微加工扩展性;超导阵营在门控速度与芯片互联上仍有优势,这是一场‘时间’对‘空间’的长期赛跑。”

个人实验室手记

去年我用一块二手牛津稀释制冷机复现了耶鲁大学教授Schoelkopf的tran *** on设计,发现两件小事常被教材忽略:

(图片来源 *** ,侵删)

- 铜线镀金厚度≥4 µm能把残余表面电阻压低30%,从而显著延长T1。

- 低温放大器HEMT的热锚点必须绑在仍低于100 mK的二级盘上,否则噪声温度会被放大30倍。

小白三步自检清单

(1) 冰箱够不够冷:查看温度计,确保10 mK级别。(2) 连接件有没有镀金:没镀金的地方就是“杀手”。

(3) 是否跑过一次Ramsey干涉实验:曲线衰减速度直接告诉你相干时间。

延伸阅读:量子比特的“童年、成年与晚年”

费曼曾说:“自然界不能被经典计算机模拟,因为它用量子力学。”今天我们看到,一个量子比特的“童年”在稀释制冷机的更底层度过;进入“成年”,它开始和成千上万个同伴一起跳集体舞;而到了“晚年”,只需一点点热噪声,它就会退相干成普通比特,回归尘土。莎士比亚在《麦克白》写下的“人生如同幻影的舞台”,用于量子比特的生死,竟是意外的贴切。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~