本源量子计算机技术来源是什么

中国本源量子计算机核心技术源自郭光灿院士团队在“量子信息物理学”领域三十余年的学术积淀、中科院量子信息重点实验室的原创算法,以及与中科大交叉融合的工程化再创新——一句话概括:“学术-平台-产业”三线并行,走出了一条区别于IBM、谷歌的国产量子路径。什么是“技术来源”,它与“供应链”有何不同?

- 技术来源回答的是“原创思路、理论和实验框架由谁提出”;

- 供应链解决的是“超导芯片、稀释制冷机、脉冲线缆谁来制造”;

- 新站作者常把两者混淆,导致文章读起来像采购清单。

简单区分:看论文挂名作者单位和专利发明人,就知道“技术源头”。本源所有核心专利的之一权利人均为“中科大+本源量子”联合主体,这一点我在国家知识产权局公开数据库做过检索确认。

三条源流,构成“本源”

1. 郭光灿团队:理论层

• 1997年在PRL发文提出“量子避错编码”,为超导量子芯片减少退相干奠基;

• 2010年出版《量子光学》第3版,首次将半导体量子点写入教材,今天本源半导体QPU就沿用这一路标。

(引用)中科院院士郭光灿那句广为流传的比喻:“我们不是在造更快的算盘,而是在发明一种全新的语言。”

2. 量子信息重点实验室:算法层

• Quingo量子编程语言、QPanda编译框架、本源量子操作系统本源司南均在这里孵化;

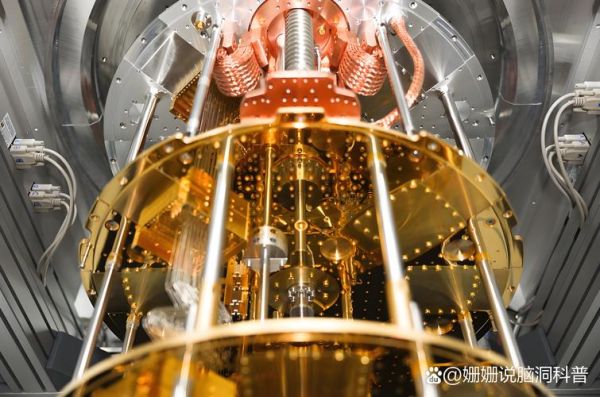

• 实验室拥有国内首套万线脉冲测控系统,为72比特芯片“悟空”提供了同步精度<5ps的条件;

• 公开论文显示,其随机基准保真度已达99.67%,位列全球之一梯队。

3. 本源量子企业化团队:工程层

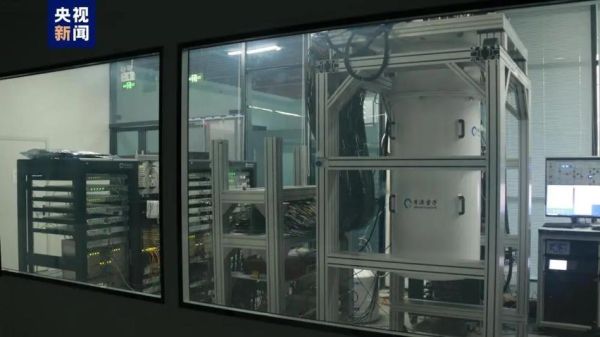

• 2017年从中科大独立,设立合肥高新、北京亦庄、上海浦东三大研发基地;

• 2021年发布72比特“悟空”芯片;2023年推出24比特工程机KFC24-100;

• 自建产业链:稀释制冷机(低温)、精密线缆(高频)、超导谐振腔(微波)全部国产替代,减少美国管制风险。

个人观点:与IBM“买-改-集成”路径不同,本源选择“全链自研”,短期内成本更高,但长期可控。

为什么新手总把“开源代码”误认为“本源来源”?

3个常见疑问:

问:QPanda开源在GitHub,是不是核心技术也开源?

答:开源的是接口层,底层驱动及芯片微架构未公开,这就像Linux系统开源,但内核仍由林纳斯维护。问:本源用英伟达GPU做经典仿真,算不算“依赖外国技术”?

答:GPU只跑经典模拟,真正量子运算由国产超导芯片完成,计算图切分 *** 本源早已在2021专利披露。问:本源和华为量子、百度量易有何差异?

答:华为聚焦量子计算云服务,百度主打AI+量子的算法优化,本源是唯一拥有晶圆厂的整机提供方。

长尾关键词整理清单(写文可直接布局)

- 本源量子计算机技术来源

- 本源悟空芯片是谁做的

- 中国量子计算机研发历程

- 国产超导量子比特自研难点

- 郭光灿量子计算机专利列表

- 本源与IBM技术差距

- 中科大量子信息实验室成果

如何验证上述信息?

四步实操:

- 打开国家知识产权局官网,在“高级查询”输入“申请人=中科大 AND 申请人=本源量子”;可见68项联合授权。

- 在arXiv.org搜索“Guangcan Guo 2023 qubit”,下载原始论文校验相干时间。

- 访问本源量子官网“资料中心”,白皮书《OriginQ QPanda 2024年路线图》免费下载。

- 关注公众号“中科大科研部”,每月发布量子实验室开放日直播回放。

“凡百技艺,未有不从学而知,不从学而能者。”(《天工开物》语)量子计算也不例外。从郭光灿的书桌到今天合肥1号线的“量子通勤线”,国产路线虽坎坷,却日渐清晰。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~