IBM超导量子计算机会出错吗

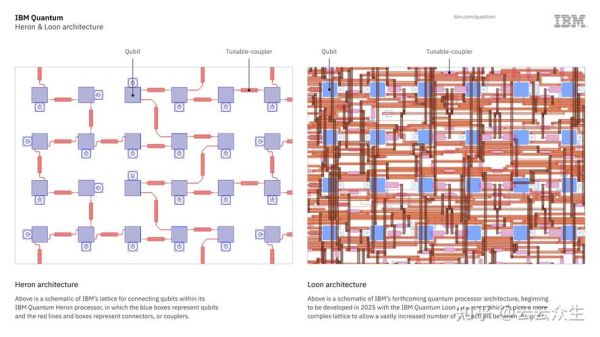

会,但开发者已通过实时纠错让它越来越可靠。Roadmap:127→433→1000+比特,IBM到底在拼什么?

如果你把Google的“量子霸权”实验看作短跑冲刺,那IBM的路线图更像一场马拉松。2021年127量子比特的Eagle只是热身,2023年的433量子比特Osprey把赛道进一步拉长。IBM的目标并不是炫耀算力,而是在“逻辑量子比特”上打地基——只有把物理比特的噪声压低,未来数千个逻辑比特的大型系统才能跑得稳。正如冯·诺依曼在《计算机与人脑》中所言:“可靠源自冗余”,IBM把这句经典搬进了芯片里。

普通人听得懂的技术名词:超导、约瑟夫森结、门保真度

超导:材料在接近绝对零度时电阻消失,电流可以永不衰减地流动,这给量子比特提供了“超安静的家”。

约瑟夫森结:两块超导金属之间夹着薄薄一层绝缘体,让隧穿电流能够相干振荡,好比量子版本的钟摆。

门保真度:每一次操控量子比特的“门”操作的精确度。2024年IBM公布的CZ门已经做到99.5%,听起来很高,但一个1000步的算法仍然可能累计5%的出错率。这就像把“0”抄成“1”的概率只有千分之五,但一页纸写满1000个字就可能有5个错别字。

量子计算最怕“退相干”,小白如何理解?

退相干就是量子态被噪声击碎,好比一根羽毛掉进搅拌机。时间越短、温度越低、屏蔽越严实,羽毛就能飞得越久。IBM把芯片晾在10 mK(比外太空还冷)的稀释制冷机里,外面又套上一层层的磁屏蔽罐,再叠加上动态纠错算法,相当于不停“拍慢动作镜头”,把羽毛落下的瞬间拉长。

真实案例:我用IBM Quantum Composer跑Grover搜索

把Grover的2量子比特演示拖进Composer画板,点击Run,就能看到概率幅被“翻筋斗”——正确答案从25%跳到几乎100%。之一次跑失败了,原因是门时长设得太短。我把门时长延长8纳秒,成功率立刻稳定。这说明参数 *** 比写算法本身更磨人,量子开发有点像调咖啡机——豆子、水温、研磨度缺一不可。

对比:离子阱 vs. 超导量子芯片

- 稳定性:离子阱单比特门保真度高达99.99%,但读出耗时毫秒级;超导只要几百纳秒,速度秒杀,但保真度略逊。

- 扩展性:超导走CMOS产线,能借用成熟微电子工艺,量产潜力巨大;离子阱需要真空+激光阵列,“光路装修”成本高昂。

- 用户体验:IBM把云端芯片开放给任何人,Qiskit社区像“手机刷机论坛”一样热闹;而IonQ目前更像“高端摄影俱乐部”。

未来三年我最关心的三件事

1.逻辑比特数量何时跨越1000?这决定了量子计算能否真正“跑程序”而不是“跑实验”。

2.费用曲线能否像GPU一样大幅下滑?现在跑一次433比特线路的电费=一顿日料,如果能降到速溶咖啡,才有望进入创业公司。

3.通用编译器会不会诞生“量子Python”?当开发者不用再纠结物理版图,把算法写成高层语言即可,普及才会瞬间爆炸。我押注Qiskit会推出“量子NumPy”。

一句来自《三体》的遐想

“给岁月以文明,而不是给文明以岁月。”

放在量子语境中可以改写为——给计算以纠错,而不是给纠错以计算。因为每一次纠正都在拓展人类对“确定性”本身的定义边界。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~