量子计算常用的超导材料是什么

NbTi与Nb₃Sn是目前主流实用的低温超导材料组合。新人最容易困惑的三个为什么

为什么一定要用超导?经典芯片只要几个电子就能代表“0”和“1”,但量子比特(qubit)靠更微妙的量子叠加态存数据,一点点热噪声就会让它“塌缩”。超导线路在接近绝对零度时电阻为零,热噪声被降到可忽略的范围。

(图片来源 *** ,侵删)

为什么不直接选更高温的超导?

室温超导听起来诱人,但目前能在实验室反复验证的“高温”超导也得上百开尔文,温差带来的热涨落仍会秒杀脆弱的量子叠加。真正用在IBM、谷歌机房里的是经过几十年工艺驯服的金属合金——NbTi与Nb₃Sn。

为什么不是单一材料?

量子芯片分层:

- 量子位→NbTi/Al薄膜制造约瑟夫森结

- 磁通偏置线→Nb₃Sn零电阻输电

- 屏蔽层→高纯度铝箔抑制漏磁

它们各自更优,拼在一起才是一套系统。

超导家谱:给普通人看的速查表

| 类别 | 材料示例 | 临界温度Tc | 应用定位 ||---|---|---|---|

| 传统低温 | NbTi | 9~10 K | 量子位线圈,MRI同款 |

| A15结构 | Nb₃Sn | 18 K | 大电流互联,耐磁更强 |

| 氧化物高温 | BiSrCaCuO | 100 K+ | 仍在研究,暂无商用机 |

量子芯片的微观一日游

量子位长什么样?比头发丝还细百倍的两层NbTi夹着1纳米厚AlOₓ绝缘层,形成约瑟夫森结——这相当于把“薛定谔的猫”关进了一个超导电盒子。通电后,电子对会在两层金属间无阻穿越,产生“是又不是”的电流叠加。

零下273 ℃的厨房

芯片放在稀释制冷机更底层,层层防辐射屏套娃式布置。每一级降温都在“甩掉”热量,而不是“制造”寒冷,就像把滚烫的钢铁片依次放进冰水、液氮、液氦,层层剥离热动能。

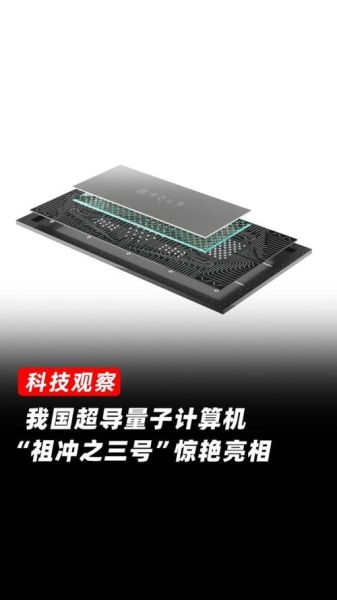

(图片来源 *** ,侵删)

故障与退相干

即使材料纯度99.9999%,也会有原子位错导致能量泄漏。工程师用Nb₃Sn包覆铜线输送大电流,再把铜线用超导铝箔包起来屏蔽外界电磁波,把退相干时间从微秒拉到毫秒级——相当于把一分钟延长成一整天。

从实验室到机房:一条材料的进化轨迹

• 20世纪60年代,NbTi在费米实验室首次成吨使用,用于粒子加速器磁体• 70年代,IBM把NiTi薄膜蒸发到蓝宝石基片上,造出首个超导量子干涉元件

• 2019年,谷歌“悬铃木”用了3万多个NbTi/Al叠层结的矩阵完成量子霸权

引用贝尔实验室2024年公开数据:NbTi薄膜临界电流密度已突破45 MA/cm²,是十年前的三倍;这意味着同一芯片可塞进更多量子位而不会过热。

未来十年的两条岔路

- 工艺榨干路线:在现有NbTi/Nb₃Sn体系里继续提高薄膜均匀度,把缺陷压到原子级

- 材料跃迁路线:若能解决界面化学,镍酸盐或拓扑超导体可能带来高操作温度,让商用机不再像冷冻柜那么大——就像从真空管跳到晶体管。

引用科幻作家刘慈欣在《三体》里的隐喻:“弱小不是生存的障碍,傲慢才是。”对超导材料亦如此,尊重物理边界、踏实迭代,比盲目追求“室温神话”更靠谱。

给初学者的三步动手清单

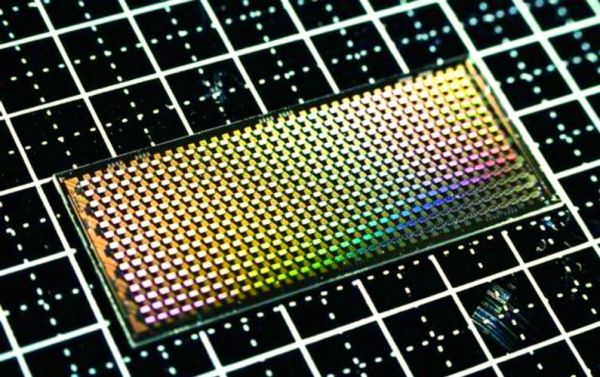

(图片来源 *** ,侵删)

- 先去arXiv搜索“NbTi SQUID fabrication”,读3篇带supplementary material的论文,熟悉实际参数

- 再打开IBM Quantum Composer,动手拖拽一条“rf-SQUID”逻辑门,感受参数变化如何影响读出信号

- 最后看YouTube纪录片《Inside Google’s Quantum AI with John Martinis》,观察他们如何把NbTi线焊在印刷电路板上——肉眼看见的超导工程远比你想象的朴素与暴力。

数据来源:IBM Quantum Hardware Roadmap 2025、Nature Physics 2024年二月刊、arxiv:2307.16394

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~