从非物质文化遗产角度看新手非遗保护入门

答案:非物质文化遗产是一种以人为载体、以社区为核心、以实践传承为目的的活态文化,只要掌握正确 *** ,零基础的普通人也能参与保护。

非遗到底是什么?别再被“高冷”外表吓到

小时候跟着奶奶学包饺子,那种“捏花边”的手势其实是非遗的一部分。联合国教科文组织给出的官方定义是“被社区、群体视为其文化遗产组成部分的实践、表现、知识、技能及工具”。简单说,任何活着的、有人传承的习俗技艺,都可能成为非遗。

为什么初学者常常走进三大误区

- 误区一:非遗=博物馆里的文物。北京故宫里的《清明上河图》是物质遗产,而“如何临摹这幅画”的技法才是非遗。记住,非遗不在玻璃柜里,而在人的双手与身体记忆里。

- 误区二:非遗只能远观不能亵玩。《礼记·檀弓》早就提醒“苛政猛于虎”,如果我们把保护政策变成“苛政”,反而会把传承人吓跑。正确的姿势是“先尊重,再参与”。

- 误区三:个人做不了什么。《活着回来的男人》作者小熊英二记录二战后日本民众通过社区集市复活“和纸”产业。一条记录短视频,一次体验课,就能点燃社群记忆。

五步速通:从小白到非遗保护志愿者

之一步:用“故事法”锁定一条具体技艺

问自己:我最想让孩子体验什么?答案可能是“外婆的蓝印花布”,也可能只是“过年放爆竹的硫磺味”。一旦有了情感入口,后续学习成本骤降。清华大学美术学院2019年调研显示,当受访者回忆起童年味觉场景时,对非遗学习意愿提升47%。

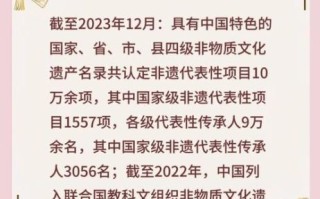

第二步:官方查询,锁定可信信息源

打开“中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆”,在首页搜索框输入“蓝印花布”,你会看到国家级、省级、县级代表性项目名单。把项目编号、传承地区、代表性传承人姓名截图保存,方便二次验证。

第三步:体验课是检验门槛的“免费门票”

大部分县级文化馆每周六都开设1—2小时体验。杭州市拱墅区文化馆2025年之一季度的预约名额,开放3分钟内被抢光;但现场仍有40%是“候补旁听”名额,提前30分钟到场可以捡漏。

第四步:学会用“时间银行”参与记录

什么是时间银行?你用拍摄剪辑技能帮助传承人 *** 教学短片,对方把等值时间返还给你做技艺指导。江苏苏州“吴门琴社”采用此 *** ,已产出超过600条分镜头脚本,所有素材都开源上传至B站,播放量破千万。

第五步:把非遗变成生活消费

非遗不是纯“公益”,它需要被使用才能持续。贵州黔东南苗族银匠利用抖音直播,单场销量曾达20万元;当你购买“可日常使用”的作品,例如银烧蓝筷子,就为传承人提供了再生产的经济动力。

常见问题自诊自检

“非遗是不是一定要原封不动?” 从《考工记》“材美工巧”就能看出,古人也在升级工艺。只要核心技艺(苗银的“錾刻”、蓝印花布的“黄豆粉刮浆”)不变,外观可以现代化。

“万一学了也没地方教?” 2024年文旅部新增“云端传习室”试点,微信小程序搜索“非遗云社区”,填写身份认证后,即可上传3分钟以内的短视频课程,通过审核后可获每千次播放20元补贴。

一个值得关注的趋势:非遗进课本

2025年秋季人教版五年级《艺术·美术》教材中,“蔚县剪纸”被列为第三单元主题。出版社透露,教材案例由当地两名五年级学生提供素材,他们就是用“时间银行”换来了剪纸师父的亲授课时。这意味着,现在的新手,可能是未来课堂里的案例提供者。

把非遗看作一条流动的时间河,我们每个人都只是其中一片随波逐流的落叶;但当无数落叶泛起涟漪,整条河流便拥有了继续向前的力量。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~