论中国非物质文化遗产有哪些

答:截至2024年底,国家级代表性项目已达1557项,涵盖民间文学、传统音乐、传统戏剧、传统技艺、民俗等十大门类。

为什么非遗比网红打卡更让人上瘾?

我去年去贵州苗族自治州的第三天,偶遇一场姊妹节的银饰锻造演示——锤声叮当作响,火光映照老匠人皱纹。比起朋友圈流行的“网红墙”,那一刻我意识到:非遗之所以动人,是它让人看见时间的厚度。

核心洞察:网红打卡只能满足眼球;非遗满足的是人们对“根”的渴望。

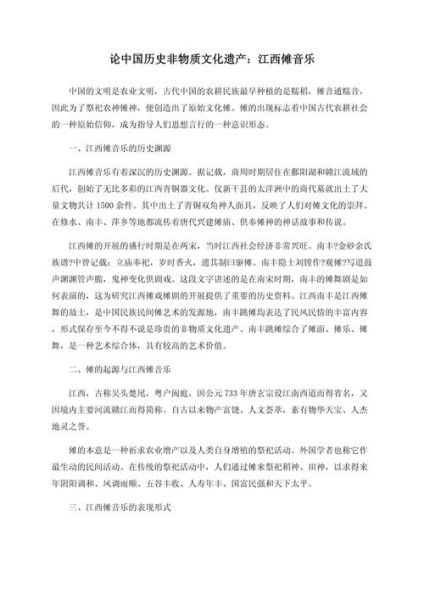

十大门类一次看懂

《保护非物质文化遗产公约》虽由联合国发起,中国人却有更温情的解读:把千年的烟火气装进十只口袋,随时带在身上。

速查表

· 民间文学(白蛇传、格萨尔王)

· 传统音乐(侗族大歌、新疆木卡姆)

· 传统舞蹈(傣族孔雀舞、安塞腰鼓)

· 传统戏剧(京剧、越剧、藏戏)

· 曲艺(山东快书、苏州评弹)

· 传统体育(太极拳、少林功夫)

· 传统美术(杨柳青年画、藏族唐卡)

· 传统技艺(景泰蓝、宜兴紫砂)

· 传统医药(中医诊疗法、藏医药)

· 民俗(端午、中秋、彝族火把节)

新手三分钟拆解申报流程

“申报是不是比考公务员还难?”——不少读者私信。我用一张A4纸整理过,其实核心就四步:

1. 明确级别:县级→市级→省级→国家级,逐级递进。

2. 整理故事:材料里必须有“传承人+存续三代以上+社区认同”的闭环;我在黔东南调研时就见过一位银匠师傅靠一张老照片佐证了家族传承谱系。

3. 录像背书:10分钟高清视频展示技艺细节,画面里尽量拍指尖的茧。

4. 递交窗口:目前全国90%的文旅局已开通线上通道,文件名“地区+项目名称+年份”永远别打错。

数字化:是救命稻草还是泡沫?

2023年敦煌研究院与腾讯联合推出“数字藏经洞”,24小时内访问量破千万。但也有声音担忧:当苗绣纹样一键生成,是否就杀死了指尖的温度?

个人观点:技术永远是放大镜,而非替身。没有线下传承人,数字苗绣只是精致的像素。

· 成功案例:抖音非遗合伙人“朱铁雄”用特效演绎打树花,视频播放三亿,却反而把河北蔚县的门票卖到脱销。

· 踩坑提醒:某平台曾推出AI木版水印滤镜,月活骤降三成,网友吐槽“像复印机”——失去肌理,文化就失重。

普通人如何零门槛参与?

1. 做“时间投资人”:每年挑一门技艺,至少跟师三天。我试过热贡唐卡的矿物颜料磨制,手指染蓝三天,却在蓝色里看到了千年前丝绸之路驼铃的回声。

2. 做“内容翻译官”:把艰深工艺拆成60秒短视频。《天工开物》被00后UP主配上周杰伦BGM,点赞反而超过博物馆官网。

3. 做“口碑播种机”:线下看完演出,不要只打五星,记下传承人姓名,发微博@他的账号——名字被记住,才是传承人的“活字招牌”。

给未来十年的三点预测

· 国家级名录或突破2000项:县域申报热情持续升温,2024年湖南永顺县仅“土家族哭嫁歌”一个门类就有17个子项目递交。

· AR眼镜会重构非遗街区:游客走到苏州平江路,通过镜片可同时观看明代评弹现场与数字全息弹幕。

· “非遗合伙人”将成新职业:人社部正在调研技能认证,预计2030年持证人数将达50万,成为“Z世代斜杠青年”热门选择。

引一句沈从文,送给刚起步的你

“一切美丽皆使人沉默。”当你之一次听见侗族大歌的多声部交织,或许就能体会《边城》里那道“缓缓流过的溪水”。沉默之后,才是你向非遗走出的第二步。

彩蛋:收藏级别时间表

- 2025年1月:全国非遗工坊数据库上线,免费对公众开放。

- 2025年6月:第十届成都国际非遗节,首设“AI协作”展陈单元。

- 2025年12月:联合国教科文组织将宣布“海上丝绸之路非遗走廊”首批试点港口,泉州、宁波入选概率更高。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~