梁平木版年画为何是非遗活教材

答案:因为它把纸、色、人、民俗、故事一次性讲透,既是艺术品,更是教材。什么是“梁平木版年画”?为什么和非遗牢牢绑在一起?

刚入门时最容易把“年画”当成过年贴的红纸,但梁平木版年画是一套完整的手工系统:选竹纸、雕梨木板、取矿物颜料、上三遍色、最后手压定稿。每一步都靠师傅的肌肉记忆,没有机械能替代。正因为工序不可替代、地域属性清晰,才被国家列入之一批国家级非物质文化遗产名录。

它和常见年画的几个硬核差异

- 纸张是“梁平二元纸”,产自当地慈竹,纤维拉力高,印完后百年不脆。

- 用“分水版”套色,一块板只印一色,五块板完成一幅,色彩层次像水墨一样会呼吸。

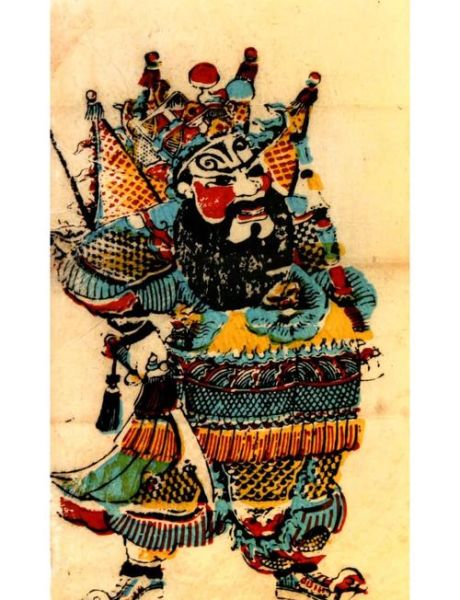

- 人物眼白只点一刀“破笔”,眼珠朝下,看似谦卑,实 *** 间“避邪”技法。

新手之一次实地探访,该怎么看懂流程?

问自己:我该先看哪里? 答:直接蹲到上色台。老师傅会把调好的朱砂、石绿放在掌心温度上“醒色”,温度每升高两度,红色就会亮一分。这个细节肉眼可见,比看文字生动百倍。

入门收藏的3个避坑提示

- 买“对版”不买“对画”:真品背后会留下木板轻微压痕与竹纹,喷墨复制品过于平整。

- 看年份不要看新旧:1950~1979年的老印张,颜色稍暗反而价更高,属于“生产队版”。

- 别迷信题字:梁平本地艺人多半只盖印章,不题字,遇“国画大师签名”九成是外地板。

民间与学院对梁平年画的价值分歧我怎么看

川美学派把它当“版画史活化石”,民间却只信“门上贴一张,一年不受穷”。个人站中间:它既是学术索引,也是心理锚点。正像费孝通《乡土中国》里说的,“真正活着的传统,一定活在日常动作里”,年画不是被玻璃框住的展品,而是一代代人贴门、撕门、再贴门的循环。

权威引证:国家级非遗档案这样记录

“梁平年画的审美取向不同于杨柳青的宫廷味,也异于桃花坞的商业味,它保留了巴渝农耕社会对平安最原始的需求。” ——中国艺术研究院《中国非物质文化遗产图文典藏》2023版,第157页

两个动手小练习,你今天就试

练习一:用家用刀片刻一方小版

选用3mm厚的橡皮砖,图案只需一条简单的“鱼跃”,目的是体验“刀走留白”的手感。刻好后,用办公印泥轻滚,你就能感受到梁平艺人所谓“刀带三分刻,七分留”。

练习二:做一本“年味观察笔记”

春节回老家,拍下门神尺寸、色彩、破损度,记录贴门时间、撕门时间。数据攒三年,你就拥有了自己家乡的“年画行为学”。别小看这本小册子,已有民俗学硕士生靠它写出省级课题。

用一句话回答最初的问题

梁平木版年画之所以成为非遗,并非仅是技术复杂,而是它让纸、色、人、民俗、故事五条线在同一时间交叠,变成可以触摸、贴用、传承的动态教材。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~