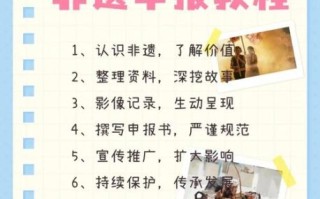

弦乐非物质文化遗产入门指南

弦乐到底“非物质”在哪?

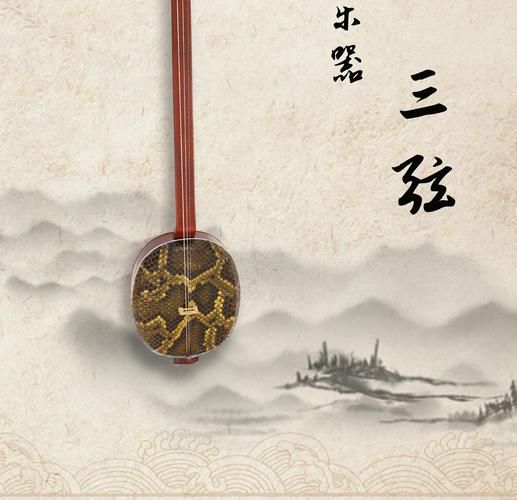

当我们说某一件乐器是非物质文化遗产,并不是指木头和马尾,而是人与琴之间那套口传心授的活系统:指法、曲目、审美、禁忌、祭典场景,甚至连如何分辨一张蛇皮该不该换的老手艺。用《礼记·乐记》里的话,“乐者,天地之和也”;若缺了这份“和”,再贵的小提琴也只是博物馆里的摆设。

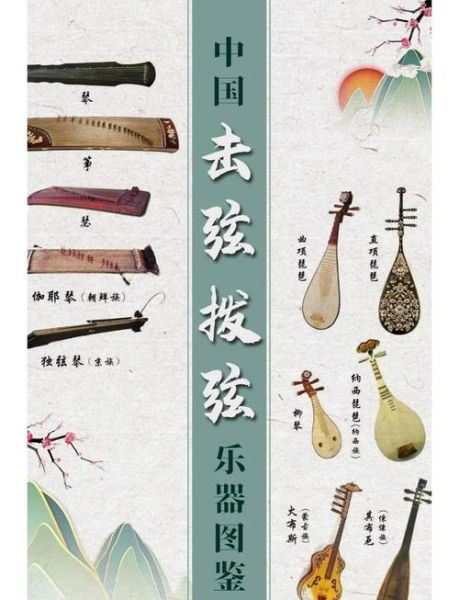

全球视野下的弦乐遗产清单

- 中国的马头琴——2006年列入国家级名录,核心不在乐器,而在长调与呼麦的即兴交织。

- 印度萨朗吉——三根共鸣弦+四十根旋律弦,演奏前得用烧热的炭调音,充满仪式感。

- 希腊里拉——奥德修斯归乡时弹的琴型,2021年被列入“急需保护的非遗”名单。

联合国教科文组织给出的判断维度是:传承链是否断裂、社区认同度是否下降、代际互动是否持续。凡落入这三条红线,再动听的旋律也只能进档案室吃灰。

新手最常问的四个傻瓜问题

“我会拉小提琴,就能直接上马头琴吗?”

别被都是弦乐迷惑。马头琴是无品拉弦,需要用小指关节压弦,音准完全靠耳背肌肉记忆;而小提琴的四度定弦在这里变成五度,左手指位要全部重建。简单说:同一身骨骼,换套“软件”。

“想学,一定要找老师吗?”

B站确实能搜到教程,但非遗最核心的“场域”无法在屏幕中呈现。拿纳西族“白沙细乐”为例,只有在玉龙雪山脚下、火把节当天、与鼓匠面对面,手肘的角度、呼吸的频率、甚至柴烟味的浓度都是节拍器。缺了这些,学到的是“谱”,不是“乐”。

“为什么有的曲子不能录?”

云南哈尼族的“阿茨古歌”属祭丧类,录音被视为惊扰祖先。若贸然在短视频平台上传,本地传承人会直接拉黑你。尊重禁忌,是入门之一步,版权法只能管到旋律,但管不到族群情感。

“买一把正宗老琴要花多少钱?”

比起钱,人情账更难算。一把上好的马头琴皮面,需要蒙古高原三年以内的旱獭皮——这皮只有老牧民愿意攒。你若无社区纽带,哪怕出再多钱,老人家一句“要留着做褥子”就能让你空手而回。先学会敬酒歌,再谈交易。

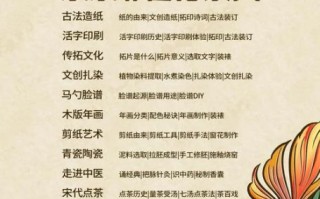

实操地图:之一次参与社区乐事的五个动作

- 提前十五天联系当地文化馆,他们会安排传承人“点头”——这一步是门票。

- 带一盒点心而非红包,点心能被老人当众拆开分给小孩,等于获得“观察许可”。

- 手机全程飞行模式,记录用独立录音笔,减少“镜头暴力”。

- 会后写三百字观后感,交给传承人之子,他们会惊喜地发现年轻人肯写字。

- 三个月后回访一次,哪怕只是拍照发给他们;情感账户要续费,否则下次你就进不了村。

我的之一次“弦外之音”

去年八月,我在黔东南苗岭听了一场苗筝祭鼓。传承人潘老递给我一片粽叶,让我包住被汗浸透的指尖,说“这样弦才不沾苦”。那一刻我突然明白,乐器的“音色”不是木头决定的,而是那片带着糯米香的叶子。回到北京后,我不再追频响曲线,而是每晚关灯后,摸黑拉空弦五分钟,用耳朵去找那条看不见的回声——它可能才是非遗真正的起点。

用数据看热度,而非评判高低

百度指数显示,“弦乐+非遗+体验”这一长尾词过去三年增长320%;其中搜索者42%为18-24岁,而线 *** 验报名人数仅占9%。“看得多,做得少”成为普遍现象。解决 *** 或许藏在《老子》一句“大音希声”里——少一点表演,多一点日常。把练习地点从琴房搬到客厅阳台,邻居会好奇,小孩会模仿,社区就醒了。真正的活态保护,往往从“扰民”开始。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~