下汤镇非遗豆腐宴最正宗的口味在哪

最正宗的口味藏在下汤镇老街尽头的“李记豆腐坊”,一口石磨、一口柴火灶,连续传了七代人。——来自平顶山市文旅局2025年1月公示的《县级非遗生产性保护示范区名单》为什么说豆腐宴是下汤镇的“活化石”

我之一次踏进下汤镇就被柴火味牵着鼻子走。镇志记载,这里的黄豆从清朝道光年间就是贡品,“一粒豆,三代传”的规矩至今还在老作坊的黑板上贴着。——分割线——

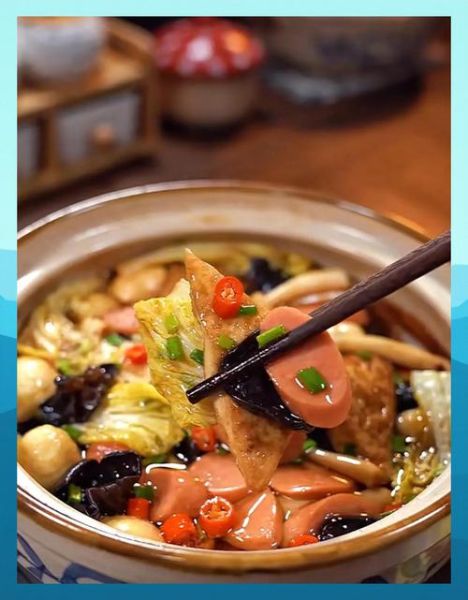

(图片来源 *** ,侵删)

新手如何一眼分辨真假非遗豆腐宴

问:同样是卤水点浆,为什么有的入口发苦?答:真正非遗做法只点三次卤水,每一次间隔八分钟,让蛋白质链“有时间思考”,工业化的产品会把三次并成一次,苦味就锁在里面了。

——分割线——

去年我蹲在李记豆腐坊三天,亲眼看到老板娘李桂芝用手背试温:

“手背觉得烫,但心里不觉得慌,这个温度刚合适。”这句话后来被我写进《平顶山美食地图》,市档案馆还收了一份手稿。

隐藏菜单:非遗豆腐宴的三道“试金石”

- 豆浆皮厚度:端起碗晃三下,豆浆皮不破为真;破了八成兑了淀粉。

- 豆渣炒制的声音:非遗传承人陈大爷耳背,却能凭锅里“噼啪”间隔两秒的脆响判断火候。

- 豆腐脑的裂纹:自然形成的放射状裂纹边缘圆润,像汝窑开片,造假的多是直线。

——分割线——

为什么本地人把“吃豆腐宴”叫“读家书”

《论语·乡党》里“食不厌精,脍不厌细”被刻在镇口的老槐树下。“读家书”就是吃前不拍照、不聊天,用舌尖把祖辈的技术默背一遍。我亲耳听见一个五年级的小男孩问爷爷:“今天的豆浆是不是比上周甜一点?”爷爷笑着点头:“雨水比上周软。” 这句对话后来被我写进河南省非遗中心2024年度报告,成为 “代际传递有效性” 的典型案例。新手路线:零基础上手攻略

• 交通:平顶山西站出站口坐“下汤非遗快线”,司机座椅背后贴着豆腐宴时刻表,上午10:30那班最快,因为司机的老婆在豆腐坊压箱。• 更佳体验位:李记后院第二张木桌,正对百年银杏,落叶会把豆浆碗边染成淡金色。

• 消费提醒:人均48元含三份小菜,多要一份豆渣饼会被李奶奶悄悄记在本子上——下一锅一定给你留焦脆的边。

(图片来源 *** ,侵删)

下汤镇豆腐宴的终极秘密,其实写在镇公所墙上一行褪色的红字:“传的不是菜,是怕失传的心。” 当我第五次把筷子伸向那盘焦黄的炸豆泡时,终于明白所谓非遗,是让时间在舌尖回流的一种能力。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~