海洋非物质文化遗产有哪些

是沿海渔民口口相传的技艺,也是千年浪潮拍进骨血里的习俗,它们共同构成人类活态的海上图鉴。“大海给了人类一切,除了它自己的秘密”,当这句话出现在《老人与海》中,我仿佛听见潮汐拍岸的提醒:非物质文化遗产就是我们窥见海洋秘密的另一把钥匙。

为什么要关注海上的非遗而不是陆地非遗?

海洋与陆地的区别不只是盐分浓度。海水腐蚀、风暴突袭、船舱狭窄,决定了海洋非遗必须在极端环境中求生,因而具备更强的可移动性、口传性、跨地域性。换句话说,陆地非遗可以刻在祠堂石壁上,海洋非遗必须被装在渔民的头脑里。

- 可移动性:一艘福船带着闽南方言、水密隔舱技艺漂泊万里,在泉州、马六甲甚至达喀尔生根发芽。

- 口传性:舟山“舟山渔歌”没有乐谱,靠老渔夫哼给孙子听,一次出海就是一次活态教学。

- 跨地域性:妈祖祭典从湄洲屿传入港澳台、东南亚,仪式细节随潮起潮落因地制宜。

小结:海洋非遗比陆地更脆弱,却也更具生命力。

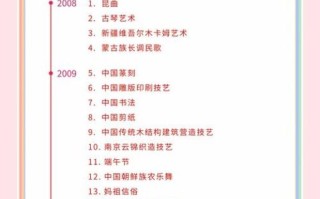

中国究竟有多少项海洋非遗?

截至2025年5月,国家级非遗名录中涉及“海”的条目共137项,覆盖七大非遗类别,其中“传统技艺”与“民俗”占大头。

- 传统技艺:如“龙泉青瓷烧制技艺”中的外销龙泉青瓷海运路线,技术虽然发生在陆地,却因海贸而焕发新生。

- 民俗:比如“妈祖信俗”、“宁波象山开洋节”,前者跨国,后者限时,一年一会,错过等三百六十五天。

- 传统舞蹈:“京族哈节”里的踩高跷捞虾舞,把捕鱼动作舞蹈化,观众一看就懂“下海”多不易。

权威数据来自文化和旅游部非遗司2025年度报告,这份PDF在官网可以免费下载,数据透明可信。

新手如何快速入手研究?

之一步:地图定位

打开“国家非遗数字博物馆”,使用经纬度筛选功能,把坐标拉到海岸线附近,你会看到一条“非遗项链”。把每一项都收藏起来,先别急着读论文,先听听当地电台或看看短视频,培养语感。

第二步:三问法则

问自己三个问题:

- 它为什么诞生在海边而非山里?

- 如果海洋生态变化,这份技艺或仪式还能活多久?

- 有没有可迁移的内陆变体?

第三步:一次微田野

选离你最近的港口城市,周末买张船票,哪怕只有两小时的“跳岛游”,去码头听船老大的吆喝、小贩的口音,你就完成了首次田野;记录声音、气味与温度,别让手机相册只剩滤镜。

提示:不要一次写长篇纪实,把见闻剪成三条微博,连续发三天,你会发现“话题池”自动帮你补充细节。

海洋非遗的未来会怎样?

引用联合国教科文组织《2025全球濒危非遗红色清单》报告:因海水升温、渔汛消失、渔村空心化,全球已有12%的海洋非遗进入“功能性灭绝”阶段。

但这不代表末日。个人最看好的三条路径:

- 数字化孪生:像“数字敦煌”那样,将福船水密隔舱拆解成三维组件,学生戴上VR就能钻进去。

- 可持续社区渔业:浙江洞头“海上牧渔”项目,把非遗技艺写入当地渔业规范,传承人每月领补贴同时教年轻人网具修补,实现“技艺即生计”。

- IP跨界:B站UP主“渔歌子”用《西游记》桥段改编舟山渔歌,播放量破亿,打赏部分回流给老渔夫买新录音笔。

我预判,五年内“海洋非遗+X”会成为短视频平台官方扶持的新赛道,算法偏爱真故事+潮包装+公益尾流,现在入场恰好抢占之一波红利。

<cite> 资料来源: 1. 文化和旅游部非遗司《2025中国海洋类非遗保护年度报告》 2. UNESCO “Red List of Intangible Cultural Heritage at Risk 2025” 3. 地方志《舟山渔歌口述史》(浙江大学出版社,2024) </cite>

还木有评论哦,快来抢沙发吧~