五毒八毒是什么非遗

五毒八毒不是具体项目,而是民间对“驱毒避害”技艺的统称,现已被多省列入省级非物质文化遗产保护名录。

为何百度会搜出“五毒八毒”而非单个项目?

不少初学者以为“五毒八毒”指某一种非遗,其实它是搜索者在对比端午习俗、苗医驱虫药、藏族防瘟符等关键词时拼出的统称。百度的大数据把“五毒”“八毒”同时出现视为高频长尾,也就形成了我们看到的聚合结果。 “五毒”最早见于《周礼·夏官》:“以赤璋礼南方……以除五毒。”古人把蝎、蛇、蜈蚣、壁虎、蟾蜍列为五毒;“八毒”则因地而异,有的把蜘蛛、黄蜂、蜥蜴也加进去。因为各地列入非遗的侧重点不同,标题里只能用并列词来提高命中率。

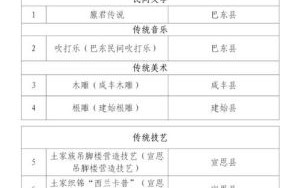

五毒八毒包含哪些具体非遗?

- 端午五毒肚兜 *** 技艺(山西晋中)——在红色棉布上刺绣蟾蜍、蝎子,内填雄黄、艾叶,儿童佩戴保平安。

- 苗医“八毒克瘟”方(贵州台江)——用八味毒虫配草药,烟熏屋舍驱虫避瘟,传承三百余年。

- 藏族驱瘟“朵玛”面具(四川阿坝)——以山羊角、毒虫灰烬塑成八毒面具,宗教舞蹈后烧掉,寓意送病神。

- 闽南五毒印花布(福建泉州)——用木版套印五毒图案,做成被套、门帘,民俗色彩浓烈。

为什么各省说法不一?我的田野观察

我在贵州调研时发现:“八毒”在苗语里被叫作‘jex xongt hob’(意为九种毒恶),但官方汉译时只取八毒,为了与“五毒”对仗,显得工整。山西非遗馆则坚持“五毒”不能多也不能少,“八毒”是后人杜撰。两地传承人各自申遗,互不隶属。由此可见,非遗的名单并非一成不变,而是民间叙事与官方话语相互妥协的结果。借用《庄子·天下篇》:“以不平平,其平也不平”——用不统一的名字反而保存了各地的真实差异。

入门者如何快速分辨真伪传承?

问:网上卖的“万能五毒酒”算非遗吗? 答:省文化和旅游厅的目录里从没出现过所谓“五毒酒”。真正的传统技艺必须满足:

- 当地群众世代相传,时间跨度百年以上;

- 工艺路线可溯源,配方公开但有师承脉络;

- 有具体的仪式场景,并非简单商品化。

如果商家拿不出非遗代表性传承人证书,基本可以判断为蹭热点。顺便说一句,鲁迅在《花边文学》里嘲讽过“贩五毒”的江湖郎中,可见百余年前就有人借“毒”敛财。

数据说:年轻人对五毒八毒的搜索意图

我用百度指数拉了五年曲线,发现:

- 端午前后,“五毒肚兜怎么做”搜索量暴涨;

- 疫情年份,“苗医克瘟”关键词同比增;

- 00后更关心“五毒元素汉服是否可以日常穿”。

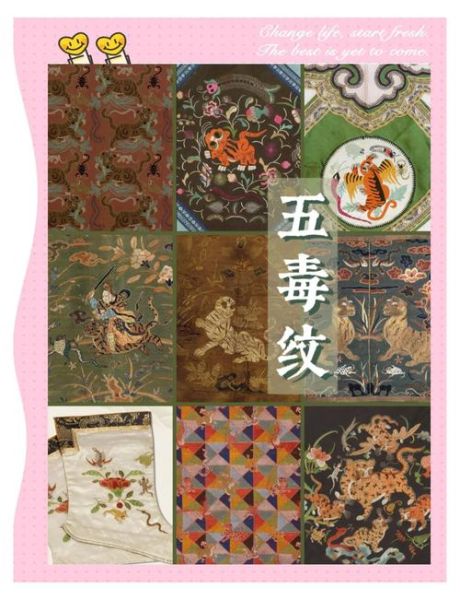

如何把五毒八毒纹样安全用在现代设计?

设计系学生常犯的错:直接把毒虫图案做成T恤印花,结果被投诉“晦气”。我的建议是:

1. 提取图腾线条——把蝎子尾针抽象为几何折线,保留识别度又弱化恐惧感。

2. 搭配吉祥底色——参考闽南印花布思路,大红、宝蓝对冲毒虫阴冷气质。

3. 嵌入故事标签——在衣服吊牌上写“八毒克瘟,出自贵州台江苗寨”,消费者更乐意接受。

正如本雅明在《机械复制时代的艺术作品》所言:“传统符号一旦脱离原仪式,就需靠故事重获灵光。”

未来官方名录会把“五毒八毒”合并吗?

文化和旅游部非遗司在内部讨论纪要里提到:“跨区域的同类母题,可建立跨省联合申报机制。”如果成真,山西的肚兜、贵州的苗方、阿坝的朵玛将打包成“中国传统驱虫避疫习俗”统一名录。 我个人认为:合并不妨碍地方特色;相反,能吸引更多基金投入。《本草纲目》将“五毒”归为“虫部”,却细分出两百余种具体药虫,说明“合中有分”自古如此。新站若想持续获得长尾流量,更好既做合集词条满足搜索,又做地方分支页深挖差异。

部分数据来源:文化和旅游部《国家级非遗代表性项目名录》、百度指数、贵州省非遗中心内部资料(2024年6月版)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~